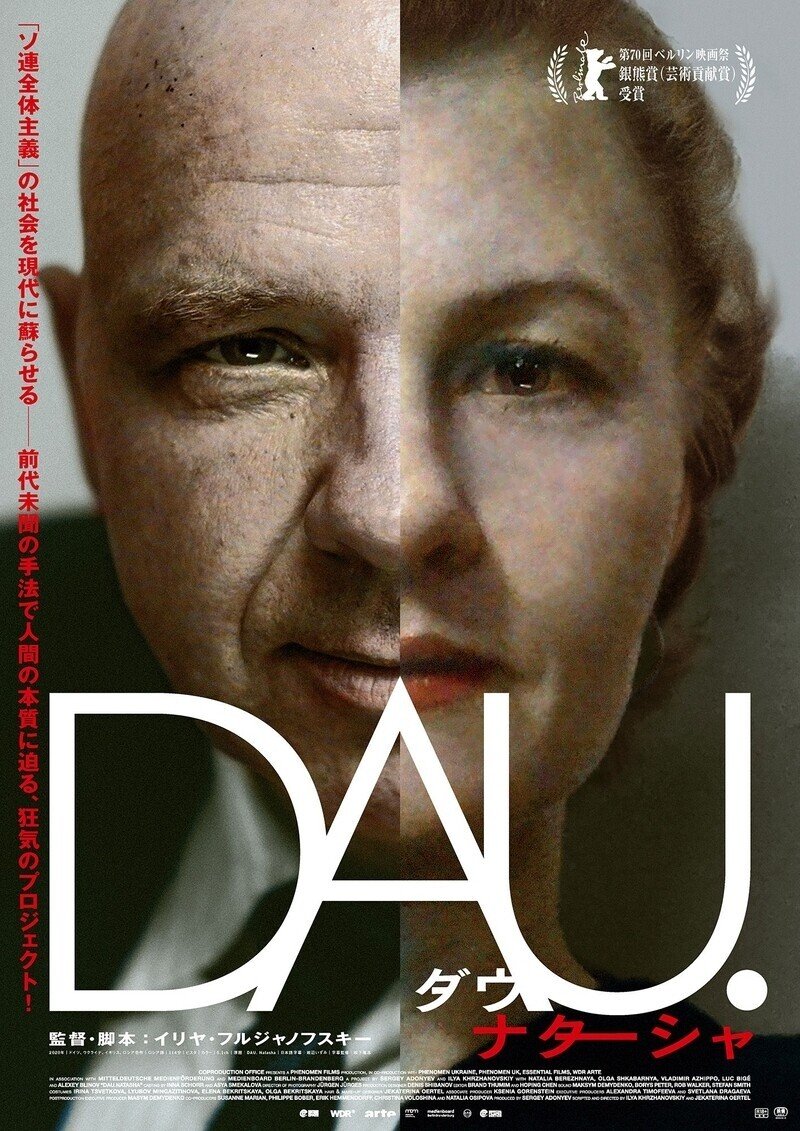

DAU.ナターシャ / 「おぞましさ」「リアル」「狂気」そして「共犯」

誰もがただならぬ「おぞましさ」に目を見張るであろう。この重々しい暗青色の空間の底に漲る緊張感は何なのか。延々と繰り広げられる酒宴。人目憚らぬ性交。手慣れた残酷な拷問。普通の「演技」なら、何かしら観客の共感を得ようとするはずだが、そこにあるのは、観客を意識していない「行為そのもの」だ。凄まじい暴力とエロスに圧倒された後、冒頭の伏線を拾って話は終わる。そこで観客は思い出す。これは映画なのだ、と。しかしこれは少なくとも、我々が今まで見ていた映画とは根本的に何か異なっている。これはいったい何なのか。これはどのようにして撮影されたものなのか。そして誰によって?

監督は、「イリヤ・フルジャノフスキー」。父はアニメーション作家、祖父は画家。処女作「4」で十分な評価を得ると、かつてないスケールの映画の製作を突然始めた。ソビエトのノーベル賞物理学者「レフ・ランダウ」を取り上げ、ソビエト連邦の全体主義と、自由を主張する個人(ランダウ)の相克を描く作品と言われているが、全貌はまだわからない。そのスケールは「製作」というレベルを超えており、「プロジェクト」と呼ばれることになる。まず彼はウクライナのハルコフにランダウが勤めていた巨大研究所とその周辺1万2,000㎡のセットを建設した。研究所内は、精緻な時代考証のもと、かつてのソビエト時代の部屋の内装や調度・小物まで再現した。ドアの取っ手やトイレの配管・流水音に至るまですべて精巧に再現されたという。そして約40万人と言われるオーディションを経て主要キャスト400人、エキストラ1万人を選んだ。そこには、一般市民はもちろん、本物の物理学者、数学者、芸術家、建築家等がおり、またユダヤ教・ロシア正教の教職者もおり、元KGB職員もいた。フルジャノフスキーはキャスト達をこの「ソビエト連邦仮想空間」に閉じ込め、外との交流を断ち切り、その時代の生活を始めさせたのである。衣装も当時の物を再現し、食べ物・飲み物・言葉(現代の用語は厳禁)も当時の物。かつての通貨ルーブルも復活・使用させ、当時の日付の当時の新聞も発行した。そこで科学者たちは研究をし、芸術家たちは作品を作り、食堂のウエイトレスはランチの給仕をした。つまりキャスト全員で、ソビエト連邦の全体主義の疑似世界を演じ始めたのだ! 2年間、カメラはそこで起こったことを撮影し続けた。人々は演じていることを忘れ、友達になり、愛し合い、結婚し、子供が生まれた。その中で疑似国家による監視や弾圧、迫害が行われるのである。通常の撮影では少なくとも事前にプランが説明され、俳優たちは意図を理解して演技するが、「DAUプロジェクト」では俳優たちは事前了解なく、突然いろいろな事件やハプニングに巻き込まれ、理不尽な暴力に晒された所を撮影されたようだ。そのような日々は常態化し、俳優たちも承知だったとのことだ。ジャーナリストたちはこのプロジェクトの異様さに気づき、「フルジャノフスキーのマインドコントロールにより、俳優たちが騙されたのではないか」、あるいは「これは映画の撮影ではなく、偽りのプロジェクトではないか」と騒ぎ始め、国際的な非難にまで発展した。ともかくも準備13年、撮影2年間の狂気は終わった。フルジャーノフは700時間に及ぶフッテージから、13本の映画を作った。彼は1本1本を「チャプター」と呼ぶ。全13チャプターの中の、最初のチャプターが「DAU.ナターシャ」なのである。

さて、こうした背景を元にこの「DAU.ナターシャ」を見ると、本質が分かってくる。ナターシャとオーリャが研究者たちと繰り広げる酒宴のシーン。そしてナターシャがフランス人科学者ジャンと睦み合い、性交を始めるシーン。彼らにプライベートは無く、日常的にカメラで撮影されているため、自意識や羞恥心は麻痺し、「演技をしている」という意識がなさそうだ。ジャンとナターシャはオーラルセックスから本番行為に移っていくが、そこに羞恥など微塵もない。行為に夢中になることで、より強いインパクトが残るとしか思っていない。拷問については、取調官アレッポには脚本があるとしても、ナターシャは厳しい質問とサディスティックな命令に翻弄されていただけであろう。話題となっているシャンパンの瓶での拷問も、有無を言わさぬ取調官の圧力がただ恐ろしく、ナターシャも言う通りにするしかなかったろう。恐らく、泣き喚いたりする軽々しい演技では台無しになっていただろう。

つまり、フルジャノフスキーの狙いは、俳優たちの「演じている」という自己意識をできるだけ消去する事であったと考えられる。10数年間の準備と2年という時間をかけた撮影はその為だ。それは「撮影の為の役作り」と言うレベルをはるかに超えている。役柄を血肉化するためにそこまでの時間が必要なのか。「通常よりも深い役作り」が本当にできたのか。その疑問への答えがこの映画だ。これが「DAU.ナターシャ」の「尋常ではないリアリティ」の正体なのだ。もはやこの映画は、「ソビエト全体主義を告発しようとする劇映画」ではなく、「俳優たちの2年間の『監督との共犯』のドキュメンタリー」であり、表と裏がひっくり返った映画なのだ。だから、「食堂の女性が尋問される」というだけのストーリーだが、2時間近く濃厚なリアリティがひたすらあふれ出して来るのである。あまりにもそのままで、中途半端な演技や作意が嘘になってしまうような生の映像として我々の前に提示されている。

映画の裏表を元に戻すと、テーマは「ソビエト連邦の全体主義と個人」であった。「全体主義」は人間の最も恐ろしい装置で、人々を洗脳し、自由な意志や思考を奪い、人間を「部品」のように扱う体制である。そうしてみると、フルジャノフスキーのプロジェクト自体がスモールスケールの「全体主義」だ。「全体主義」を描く為の「全体主義」…。戯れに同語反復を弄んでいるわけではなく、フルジャノフスキーの方法論の確かさに驚嘆するしかない。そして我々は近年、「民主主義」が内側から「全体主義的傾向」に侵食されて行く様を見ている。この時代だからこそ彼の方法論の不気味さがリアルに感じられるのかもしれない。さらにもう一つの問題提起は、「映画における演技のリアリティとは何か」であるが、これに深入りすることはここでは止めておこう。

さて、次に公開される「DAU」第2チャプターは6時間という長尺の映画らしい。そしてその次、次と、あと11のチャプターが待っているのだ。果たして興行が成立するか、という問題があるが、フルジャノフスキーの射程はそんな所にはないだろう。それにしても気の遠くなるような長さだが、我々はもう決して離れられない。ひたすらおぞましい「現実」を拷問のように彼に見せられるだけだ。瞼はもうロックされている。覚悟して映画館に通うしかないのである。

参考:Indie Tokyo 記事「キャスト総数1万、オーディション回数39万。日本人がまだ知らない欧州最大級の映画プロジェクト ―『DAU』」

http://indietokyo.com/?p=13243

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?