『街とその不確かな壁』

『街とその不確かな壁』(村上 春樹著@新潮社)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) August 5, 2023

が全5紙(読売新聞7/9、朝日新聞5/13、産経新聞4/30、毎日新聞4/22、日経新聞4/22)に紹介されました。今年に入って、『聞く技術 聞いてもらう技術』、『82年生まれ、キム・ジヨン』に続き3冊目。2019年以降では17冊目。https://t.co/cKZGHqKIY8

すでにして伝説

2019年以降で、主要全国紙(読売、朝日、毎日、産経、日経)のすべての書評欄に、複数の書籍が紹介された著者は村上春樹氏ただ一人です。もう一冊は2020年刊行の『一人称単数』です。全紙に書評が載った本は2023年までの5年で21タイトルしかありません。

秋のノーベル賞シーズンになると、「その瞬間」を待つハルキマニアと呼ばれる人たちがテレビニュースの風物詩になってずいぶん経ちます。私(以下、評者)がロンドンに住んでいたころ、現地の大型書店の入り口に『ノルウェイの森』(当然、英語版)の特集コーナーができていたのを思い出しもします。

本作は、その世界的ベストセラー作家が43年越しに完成させた長編小説です。あとがきによると、その経緯は

一九八〇年に文芸誌「文學界」に発表した「街と、その不確かな壁」という中編小説(あるいは少し長めの短編小説)だ。四百字詰め原稿用紙にしてたぶん百五十枚少しくらいのものだった。雑誌には掲載したものの、内容的にどうしても納得がいかず(いろいろ前後の事情はあったのだが、生煮えのまま世に出してしまったと感じていた)、書籍化はしなかった。僕が書いた小説で書籍化されていないものはほとんどないはずだが、この作品だけは日本でも、他のどの国でもまだ一度も出版されていない。

ということですから、すでにして伝説をまとっています。

とはいえ、評者はハルキマニアでもなければ、文芸マニアでもありません。5紙に書評が掲載された本の感想はnoteに必ず書く、という自分で決めたルールに従って、「こう読んだ」というところを書き記すだけです。

100人いれば100通りの読み解きがあって当然ですし、少なくとも論理的にはそれが正しいことはあり得るのです。

3人の「きみ」

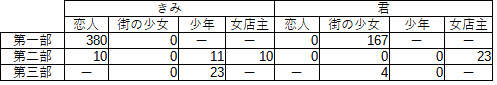

本作は、主人公の「私」の視点で描かれるのですが、1980年のオリジナルに依拠した第一部と、43年後に新たに追加された第ニ部、第三部で、二人称の「きみ」が指し示す相手が変っていきます。「きみ」と「君」も使い分けていて、両方の出現数は以下の表のようになっています。

「恋人」は現実の世界での「私」の初恋の相手です。「街の少女」は「恋人」が「本当の自分」と呼ぶいわば分身で、「壁に囲まれた街」に住んでいます。

(評者が便宜的に「街の少女」と表記するだけで、こういう呼称の人物が小説に登場するわけではありません)

「私」は突然失踪した「恋人」の面影を追って、「壁に囲まれた街」に住むことになるのですが、住民である「街の少女」とは、恋愛関係になりません。「恋人」を「きみ」、「街の少女」を「君」と表記する使い分けは、心理的距離を示しているのではないか、と考えます。

「ひとつになりたい」

ただ、43年後に書かれた第二部では、3人(「恋人」、「女店主」、「少年」)に「きみ」が使われています。とすると、別の視点も考える必要がありそうです。

「恋人」は第一部で、「私」に

「隅から隅まであなたのものになりたい」ときみは続ける。「あなたとひとつになりたい。ほんとうよ」

と打ちあけています。

第二部では、親しくなったコーヒーショップの「女店主」が「きみ」と呼ばれます。ただ、それは彼女への性的欲望を「恋人」への追憶と重ね合わせるシーンに限っています。それ以外では「君」と表記されています。

第三部になると「私」が「きみ」と呼ぶ相手は「壁に囲まれた街」に移住したいと熱望する「少年」だけになりますが、その「少年」から「私」は、

「どうかぼくの言うことを信じて、ぼくとひとつになってください」

と懇願されます。

つまり、「『私』とひとつになる」というモチーフを共有している人物の表記が「きみ」だと、読めるのです。

「壁」とは何なのか

「国家システム」としての壁

タイトルにもなっている「壁」も、謎めいた言葉です。

「壁」といえば、村上氏には有名な演説『壁と卵』があります。2009年、イスラエルでの文学賞受賞式での発言です。補助線になりそうなので、やや長いですが引用します。

もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。

そう、どれほど壁が正しく、卵が間違っていたとしても、それでもなお私は卵の側に立ちます。正しい正しくないは、ほかの誰かが決定することです。あるいは時間や歴史が決定することです。もし小説家がいかなる理由があれ、壁の側に立って作品を書いたとしたら、いったいその作家にどれほどの値打ちがあるでしょう?

(略)

こう考えてみて下さい。我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれにひとつの卵なのだと。かけがえのないひとつの魂と、それをくるむ脆い殻を持った卵なのだと。私もそうだし、あなた方もそうです。そして我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれにとっての硬い大きな壁に直面しているのです。その壁は名前を持っています。それは「システム」と呼ばれています。そのシステムは本来は我々を護るべきはずのものです。しかしあるときにはそれが独り立ちして我々を殺し、我々に人を殺させるのです。冷たく、効率よく、そしてシステマティックに。

この「壁」は暴力装置としての国家権力や国家システムを意味しているのは明らかでしょう。

本作で最初に「壁」について語るのは、「壁に囲まれた街」の門を守る「門衛」です。第一部で「門衛」は「私」にこういいます。

「もしこの世界に完全なものが存在するとすれば、それはこの壁だ。誰にもこの壁を越えることはできない。誰にもこの壁を壊すことはできない」

「いったんこの門をくぐって中に入ったものは、二度とこの門から外に出ることはできない。壁がそれを許さない。それがこの街の決まりだ。署名したり血判を押したり、そんな大層なことはしないが、なおかつまぎれもない契約だ。そいつは承知しているね」

「門衛」の目に映っているのは、「壁と卵」のスピーチにあるような意味での壁だと思います。「署名したり血判を押したりしない契約」は、社会契約の暗喩のように感じます。

これに対し、「私」の「影」は次のように説きます。

想像から生まれた壁

「いいですか、この街は完全じゃありません。壁だってやはり完全じゃない。完全なものなどこの世界には存在しません」

「壁に囲まれた街」では人は影を持ちません。「私」と「影」は切り離されて生きています。2人?は街から逃げ出そうとします。それに気づいた「壁」が警告を発します。本作で「壁」が話すのはこの部分を含むシーン以外にありません。

おまえたちに壁を抜けることなどできはしない。たとえひとつ壁を抜けられても、その先には別の壁が待ち受けている。何をしたところで結局は同じだ。

それでも「私」と「影」は、自分の心を信じて、壁に突入します。すると、硬い煉瓦でできているはずの壁は通り抜けることができたのです。

ここには、意志と信念があれば、国家権力やシステムの壁を打ち破れるという寓意が込められているようにも読めます。

しかし、本作はそう単純ではありません。なぜなら、「壁に囲まれた街」は、「恋人」が「私」と高校生のころに語り合いながら造りあげたイメージが実体化したものだからです。「壁」は「卵」が生み出したという設定なのです。

「私」と「影」の会話の中にこういうくだりがあります。

「たしかにこの街は、我々の想像の中から生み出されたものかもしれない。しかし長い歳月のあいだに、街は自らの意思を身につけ、目的を持つようになったみたいだ」

「もうあんたの手には負えないものになっているーーーそういうことですか?」

私は肯いた。「この街は構築物というより、命をもって動いている生き物のように見えることがある。柔軟で巧妙な生き物だよ。状況に合わせて、必要に応じてその形を変化させていく。それはここに来て以来、うすうす感じていたことだ」

フランスの哲学者ミシェル・フーコーが、『監獄の誕生』の中で、近代国家の権力の特徴として、

この権力は、《それを持たざる者》に、ただ単に一種の義務ないし禁止として強制されるのではない、その権力は彼らを攻囲し、彼らを介して、また彼らを通して貫かれる。しかもその権力は彼らを拠り所にするのである

と述べているのを想起しました。

第一部に示されている「壁」は、国民主権によって形を与えられた国家が、国民のコントロールを超えて国民をついには包囲してしまう、そういう近代国家の暗喩なのではないでしょうか。

魂が逃げ込む先としての壁

第二部で壁を語るのは、「少年」です。

無口な「少年」は「私」との筆談の中で、「私」から聞かされた「壁に囲まれた街」の「壁」が作られた目的を

疫病を防ぐため

と書きます。「少年」は一種の比喩として疫病といっています。「私」が「それは『魂にとっての疫病』を含むのか」と問うと、「こっくりと確かに」肯きます。

「少年」は読んだ本の内容をそっくり記憶し、任意の年月日の曜日をすぐに判断できる特殊能力の持ち主なのですが、社会性に欠け、家族や地域社会から疎外されています。そして、「壁に囲まれた街」にこそ自分の居場所があるとの思いを募らせます。

現実世界に自分の居場所がない「少年」にとっては、「壁」の中は自らの魂が救済される場所なのです。

架空の本の意味

そう考えると、「少年」の愛読書のリストも意味深に見えてきます。

少年が読み耽っているのは『アイスランドサガ』であったり、『ヴィトゲンシュタイン、言語を語る』であったり、『泉鏡花全集』であったり、『家庭の医学百科』であったりした。

『家庭の医学百科』と『ヴィトゲンシュタイン、言語を語る』 のそれぞれの断片が彼の中で有機的に結びつき、絡み合って巨大な「知の柱」の一部と化しているのかもしれない。

『アイスランドサガ』も『泉鏡花全集』も『家庭の医学百科』も、実在する書籍のタイトルですが、『ヴィトゲンシュタイン、言語を語る』というタイトルの本は、実在しません。

これが2度とも単なる誤記であることはまずないでしょう。作家はあえてこの架空の書籍タイトルに、特別な意味を持たせたのだとにらんでいます。

ヴィトゲンシュタインは、1889年4月に、オーストリア=ハンガリー二重帝国の首都ウィーンに生まれた哲学者(言語学、論理哲学)です。大富豪の家庭に生まれ育つのですが、

彼は生前から奇人・変人として知られ、実際に様々な奇行やトラブルを巻き起こしてきた。また、死後は、アスペルガー症候群や高機能自閉症といった発達障害の典型例として、病跡学や精神医学の格好の材料となってきた。

という人物でした。この不遇の哲学者に似せて「少年」は創作されたのかもしれません。

その哲学は難解なことで知られますが、入門書の記述を借りると、

「エベレストの山頂には三千本のペンが刺さっている」という記号列は真や偽でありうる有意味な命題である。我々は、この命題がどのような事態を表しているかを想像できるだろう。つまり、この命題が表しているのは、蓋然性(起こる確実性、可能性の程度)がどれほど低く、荒唐無稽なことであったとしても、少なくとも論理的には可能な事態なのである。

そしてここに、一般に「写像理論」と呼ばれる前期ウィトゲンシュタインのアイディアの基本的なかたちがある。命題は世界内の事態を写し取る像である。そして、命題を構成する各々の語が、世界内の各々の対象に対応する。こうして、「語りうること」と「世界に生じうること」はぴったり対応することになる。

「語りうること」は「世界に生じうること」

「少年」には特殊な能力がありました。彼をよく知る登場人物はこう言います。

「はい、彼には生まれつき、そういう正確無比な転写能力が具わっているのです。このわたくしも、ああ、及ばずながらいくらかその手助けのようなことをしたかもしれませんが」

「はい、彼の中に打ち建てられたその街は、あなたが実際に暮らしておられた街とは、いろんなところが少しずつ異なっているかもしれません。成り立ちの基本は同じですが、細かい部分は彼のための街として作り直されているはずです。そのため街でありますから」

「少年」は、「壁に囲まれた街」のイメ―ジを自己の内部に転写し、創り直し、そこに移り住みたいと望み、実際に希望を叶えます。「『語りうること』は『世界に生じうること』」という哲学が、「少年」の中では現実のものとなっているように読めるのです。

「少年」は「壁に囲まれた街」に行くために、突然失踪します。彼を探すために東京から帰省した「少年」の兄(医学生です)は、「私」にこう述べています。

「街を囲む壁とはおそらく、あなたという人間を作り上げている意識のことです。だからこそその壁はあなたの意思とは無縁に、自由にその姿かたちを変化させることができるのです。人の意識は氷山と同じで、水面に顔を出しているのはごく一部に過ぎません。大部分は目には見えない暗いところに沈んで隠されています」

第一部で見た国家や社会を示唆するモチーフは後景に退き、もっと個人的で内面的な「壁」が第二部でのテーマになっています。

62章の「きみ」と「壁」

以上述べてきたような変化を象徴しているのが第二部の最後に据えられている62章だという気がします。

本作は全体が謎めいていますが、その中でも62章はとても不思議な章です。「私」は現実世界から壁の向こうに突然、移動します。

その夜、私はその不確かな壁を乗り越えたらしかった。それとも通り抜けたというべきなのだろうかーーーどろりとしたゼリー状の物質を半ば泳ぎ抜けるみたいに。

気がついたとき私は壁の向こう側にいた。あるいは壁のこちら側に。

ところが、壁を乗り越えた先は、「壁に囲まれた街」とは違いました。「私」の内部に、(少なくとも)もう一つの「壁」があったのです。「私」はそこで時をさかのぼり、10代の体に戻り、高校生時代の「恋人」と"再会"を果たします。これが、「恋人」が登場する、そして、「きみ」と呼ばれる最後の場面でもあるのです。

伏線はありました。60章と61章では、「私」は「少年」の「抜け殻」に噛みつかれる夢を見たり、「女店主」と互いの想いを確かめあったりします。20年以上に亘って「恋人」への記憶に縛られてきた「私」の内部で、何かが変わりつつあったのです。

また、「気がついたとき私は壁の向こう側にいた。あるいは壁のこちら側に」という記述は、「私」の内部で現実と非現実の境があいまいになっていることを示唆しています。

それは「少年」の兄の言葉を借りれば、水面下の「私」の意識が、時間の推移や環境にあわせて、本人にも気が付かない形で、徐々に形を変えたからではないでしょうか。本人すら気が付かないままに姿を変えていくから、「不確か」なのだと思います。

地中の迷路を巡る秘密の暗闇の川

「きみ」と「壁」の意味をめぐる変遷は62章でいったん束ねられて、短い第三部に集約されていきます。そのように評者には読めました。

舞台は再び「壁に囲まれた街」に戻ってくるのですが、そこでは、「私」と「少年」は奇妙な方法で、実際に「ひとつに」なります。読者によってはそこに同性愛的な隠喩を感じるかもしれません。評者はむしろ、「ひとつになる」ことに性的な意味を持たせないための仕掛けではないかとも思います。「少年」の性別を変えると、通俗的な物語になってしまう気がするからですが、あまり自信はありません。

そして、「私」も「少年」も、長く苦しんできた現実から"解放"されることが示唆されています。

本作は、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と共通するモチーフもあるようですし、ハルキマニアにとっては、もっともっと深い読み解きができるのだと思います。

最後に本作を貫くコンセプトとなっているように思われる記述を第二部の冒頭から、引用しておきます。

その川の流れが入り組んだ迷路となって、暗黒の地中深くを巡るのと同じように、私たちの現実もまた、私たちの内部でいくつもの道に枝分かれしながら進行しているように思える。いくつかの異なった現実が混じり合い、異なった選択肢が絡み合い、そこから総合体としての現実がーーー私たちが現実と見なしているものがーーーできあがる。

もちろんこれはあくまで私の個人的な感じ方、考え方に過ぎない。「現実はこの現実ひとつきり、他にはない」と言れば、そのとおりかもしれない。沈みかけた帆船の乗組員が船のメイン・マストにしがみつくみたいに、私たちはたったひとつの現実に必死にしがみついているより他にないのかもしれない。いやも応もなく。

しかし私たちは、自分たちの立つ堅固な地面のその下部、地中の迷路を巡る秘密の暗闇の川について、どれほどのことを知っているだろう?それを実際に目にしたものが、それを目にしてこちら側に戻ってこられたものが、いったいどれだけいるだろう?

5紙に紹介された本

2023年に入って5紙に書評が掲載されたその他の本の紹介です。

また、2019年から2022年までに5紙の書評に紹介された書籍は以下に紹介しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?