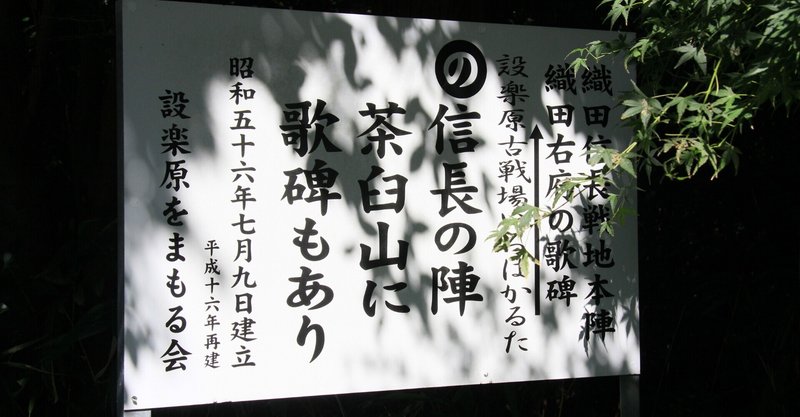

信長の陣茶臼山に歌碑もあり

「設楽原の戦い」の時、織田信長がいて、諸将を集めて軍議を開いた極楽寺山を「第一本陣」、近くの平井神社を「旗本陣」、軍議後、織田信長が移った茶臼山を「第二本陣」と言います。

(「設楽原の戦い」は徳川軍と武田軍の戦いであり、織田軍は後詰(援軍)なので、本陣は徳川家康の居場所のはずなんですけどね。)

茶臼山の山頂へは、昔は中腹の茶臼山公園の駐車場に駐車して、そこから細い山道を苦労して登りました。今は新東名の長篠設楽原PA(下り線)の駐車場に駐車して整備された階段を登ります。

※長篠設楽原PA(下り線)では戦国Goodsが買えます!

https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=210

さて、

「織田信長が詠んだ歌を言え」

と言われても、すぐ頭に浮かぶ人は少ないと思います。

(私も、里村紹巴との共作「舞いつるる千世万代の扇子にて 二本手に入る今日の喜び」くらいしか思いつかない。)

きつねなく 声もうれしく きこゆなり 松風清き 茶臼山がね

織田信長公には悪いけど、ちょっと意味が分からない。

狐の鳴き声がなぜ嬉しく聞こえるのか? それは勝利を確信したからか?(狐の鳴き声って、「コン、コン」ではなく、「アァ~、アァ~」って悲鳴に聞こえますよね。)

「~茶臼山」とか「~茶臼が根」「~茶臼が峰」なら分かるのですが、「~茶臼山が峰」って・・・「茶臼山という山」? 「茶臼山の山頂」? (この話は、茶臼山の背後の雁峰山は「雁峰なの?」「雁山なの?」って話にも繋がりますね。)松風の音を「茶臼山が音」として、狐の鳴き声と対応させたのか、狐の鳴き声も松風の音も共に「茶臼山が音」としたのか?

さえのぼる月にかかれる浮雲の 末ふきはらへ四方の秋風

★「天下統一を目前に、織田信長が詠んだ歌とは」

https://cakes.mu/posts/24998

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。