ピカソ若き日の足跡を巡る【バルセロナ2】

「ピカソって、フランス人じゃないの?」

バルセロナでピカソ美術館に行くといったら、友人にそう聞き返された。

ピカソは確かに人生の多くをフランスで暮らしたから、晩年の魂や感覚はもはやフランス人だったのかもしれない。

でも、元々ピカソはスペインのマラガで生まれた、完全なスペイン人だ。

そして14歳頃、美術家の父の引っ越しに伴い、バルセロナに引っ越して来た。

多感なティーン時代を、ピカソはバルセロナで過ごした。

その足跡が残っている場所を歩いてみた。

ピカソ美術館

学生時代、現地の友人にバルセロナを案内してもらった当時、彼も私もあまり静かにアートを見るタイプの人ではなく、ガウディ建築やショッピング、クラブでのパーティーに夢中だったから、バルセロナで美術館に行ったのはこの二回目の訪問が初めてだった。

「ピカソ美術館はとても混んでいるため、午前中に入れなかったら入場が難しいことも」

と、ガイドブックには書かれていた。

だから、17時代にダメ元で訪れた時、待ち時間もほとんどなく入れたのはラッキーだった。

このピカソ美術館では、彼が14歳で引っ越して来た時に描いた、とても古典的な一枚に始まり、そこからティーン、そして青春時代、パリの「青の時代」や「バラの時代」、戦争時代の混乱を経ての晩年のシリーズまで、時系列を追ってピカソを知ることが出来た。

ちょうど、日本でも『ピカソとその時代』でキュビズム以降のピカソのたくさんの作品を見ていたが、このバルセロナの美術館にあった作品は日本で見られなかったもっと若い時代からキュビズムまで、そして戦争の混乱から立ち直って行く過程が表現されていたから、ピカソという一人の画家の人生が、この一年で一つの線になって繋がったような気がした。

ピカソの絵は、時代によってびっくりする程変容していることは、あまり有名な話だ。

それぞれの時代の絵が同じ部屋に並んでいたら、同じ画家の作品とは思えないレベルだ。

そんな中今回印象的だったのは、バルセロナ時代に描かれた親友『カサヘマスの肖像』、パリ滞在時に描かれた『マルゴット』、青の時代に書かれた『バルセロナの屋根』、第一次世界大戦中に描かれた『マンティーリャをつけた女』、戦後に書かれた連作『ハト』だ。

それぞれの作品で感じたことを、残しておこう。

『カサヘマス(カサジェマス)の肖像』(1889-1990)

この絵はパリにあるはずなのに、今回なぜかバルセロナで見ることが出来たことに感謝したい。

ピカソの親友で、同じく画家のカサジェマスは、ピカソと共にパリに滞在し、その間に女性関係で精神を病み、自殺してしまう。

「クワトロ・ガッツ(四匹の猫)」では、ピカソと夢について熱く語り合っていたはずだったのに……。

短い命に宿っていた、あまりにも強く悲しみを帯びた美しい瞳、そして不器用な程自己を持ち、破滅に向かって行くその表情に、しばらくその絵から離れることが出来なかった。

救いなのは、その情熱がピカソによってのこされ、こうして私達にインスピレーションを与えてくれる所だ。

誰かに自分自身を残し切れるほど、情熱を与えてみることの美しさも感じるし(カサヘマスは、紛れもなくピカソにそれを与えた)、また生きている間に、いかに自分の命や輝きをこの世に遺せるかということについても、考えさせられた。

『マルゴット』(1901)

美術館の説明に寄ると、ピカソは名画家の模倣をして学び、自分の画法に取り入れることも多かったそうだ。

踊り子は元々ドガの生涯のテーマだし、表現もゴッホなどの影響みたいだけれど、見事に自分の作品として吸収し表現している所に、末恐ろしい才能を誰もが感じるだろう。

このように、サッと名画家の作風を自分のものにしているーそう、「ただパクっているのではなく、自分の作品に落とし込めることが出来る」所に、私も羨ましさを感じ、

「神様は不公平だ……」

と唸りたくなった。

『バルセロナの屋根』(1904年位)

バルセロナの夜景は、こうして一回目、二回目の訪問で実際に自分が目にしたからこそ近い存在に感じられたのかもしれない。

「青の時代」は全体的に暗めな印象が強いが、このバルセロナの夜景は、暗さよりも幻想的な雰囲気が目立っている。

その屋上は決して、煌びやかな区間ではない。

VIPではない、一般市民の屋上にて日常の延長でパーティーでも開かれ、そこからふと描いたかのようなバルセロナ。

考え込まれすぎていない所に、自然なバルセロナを感じられて良かった。

そしてこの「青」は、当時はモダニズム文化で花開いていたバルセロナが、これから内戦に飲み込まれて行く、そんな悲しさや不気味ささえ、今となっては予感させてくれる。

もちろん、当時のピカソや人々は、そのような悲劇なんて予想にもしていなかったはずだけれど……。

ピカソは昔、このような場所で親友の故・カサヘマス達と夢を語っていたはず。

この写真は1899年、バルセロナのビルの屋上で撮られている。ピカソ、カサヘマス、そして仲間の笑顔が素敵な一枚だ。

1904年頃、パリでの生活が苦しくバルセロナに戻ったということだから、5年前位、夢を語り合っていた彼らとのことも想い、今後の不安よりも、過去に向けられた作品なのかもしれない。

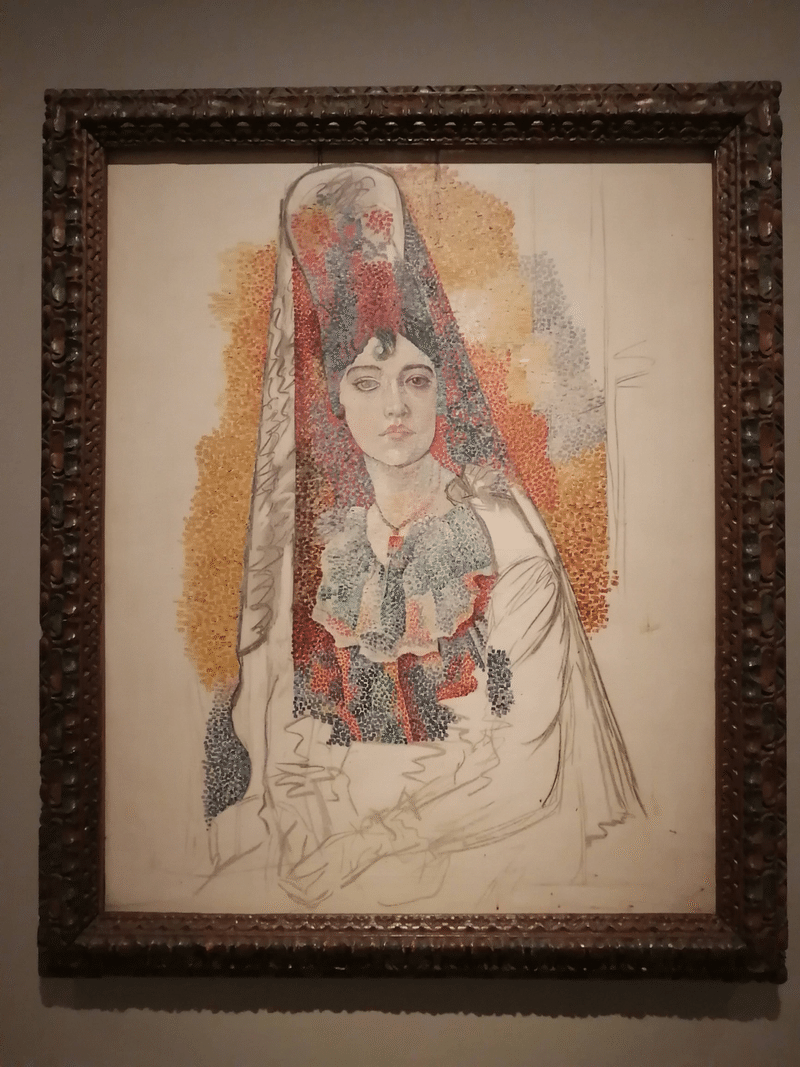

『マンティーリャをつけた女』(1917)

青の時代、バラの時代、キュビズムを経て、第一次世界大戦頃、新古典主義の影響を受けて描かれたこの女性は、とにかく優美で美しい。

少しずつ不気味な戦争が終焉へと向かう希望を見せ、例え大戦中でも「第一次」では、スペインでもフランスでもまだ、たくさんの文化交流があったのだろう。

過去のタッチとはガラリと変わった、カラフルなパステルを多様するピカソ。

エル・グレコ風に手も細長く描いていたピカソが、晩年の顔より大きい手とまではいかなくても、正気みなぎる丸々とした手を描くようになった。

この絵からは、たくさんの「生のエネルギー」を女性からも、そしてその女性を描いたピカソからたくさん感じることが出来た。

連作『ハト』(1950年代)

これらの連作を見ていたらなぜか身体が軽くなり、ハトに不思議な親近感を感じた。

というのも、これを見る前の三日間、私はズークフェスティバルで踊り明かし、鳥のような気分も味わっていたからだった。

好きな場所に自由に飛んでいける鳥は、私にとっても永遠の憧れだと思う。

鳥の中でも上下関係など全くなさそうなハトは、きっとピカソの眼もたくさん癒したのだろう。

スペイン内戦と第二次世界大戦によって、ピカソの心はもはや真っ暗だっただろうから……。

このハトは、南フランスのカンヌで描かれた。

この海の先にはバルセロナがある……という想いも、確かに含まれていたはずだ。

スペイン内戦は終わったものの、それはフランコ独裁政権の誕生を招き、芸術家にとって困難な時代はフランコの死まで続いた。

自由に絵を描くために、また自身の身の安全のために、ピカソはフランスに留まり、生前に再び故郷スペインの地を踏むことはなかった。

どれだけ無念だっただろう。

友人のように、「ピカソはフランス人」と思っている人がいても、ピカソは確かにスペインで生まれ、スペインで画家になって行ったのだから。

この絵から「天才」ではなく「人間」としてのピカソを感じ、親近感を感じた。

先程の『マルゴット』で羨望しか感じなかった遥か遠いピカソが、近い人に感じた。

私達一般市民にも、ピカソ程でなくても、こういう想いはある。

ロシア文化やウクライナ文化を愛しているのに、今その国々へは行けなかったり。

日々を刻んで行きたい場所はここではないのに、その場所ははるか遠く離れていたり。

それが、ハトや鳥は出来る。

飛んでいけるのだ。そこへ。

自由に、強く、勇気を持って。

鳥ーそしてハトに想いを託したこの連作は、だからこそ、商品になるほど人気だ。

ギャラリーショップで何かを買うのは、その作品展で感じたことを反復させながら商品を選べる、とても貴重な時間。

必ず何かを買って帰り、想いと共にその絵を見続けるのが個人的に好きだ。

このピカソ美術館では、この連作「ハト」の携帯ケースも購入した。

日本に戻ると、またSNSと付き合わないといけない日々が待っている。

中毒のように無機質に携帯を触る前に、この連作で感じたこと……鳥への憧れや、時には鳥のように振る舞ってみることーそしてピカソのように苦しさも情熱も、最終的に仕事に活かして行くことーそういったことを思い出したいと思う。

クワトロ・ガッツ(四匹の猫)

このカフェ・レストランについては、「風の影ゆかりの地巡り」の記事でも書いたが、今回はピカソの視点でこの場所を振り返ってみたいと思う。

『風の影』でクワトロ・ガッツが出てくるのは1950年だが、その50年前の1990年、ピカソはこの地で初めて個展を開いた(余談だが、1990年はフリアン・カラックスが生まれた年だ。不思議な繋がりを感じる……)。

応援してくれる仲間達に囲まれてピカソはここ、クワトロ・ガッツで成長し、そして一つの成長の証を残した。

先程の親友、カサヘマスにも見守られ、彼は個展を開く。

青春時代の結晶で、一時代の集大成だったこの個展の作品は、今もこのクワトロ・ガッツの奥の方の部屋で見ることが出来る。

カフェをする場合は手前の部屋に案内されるけれど、

「ピカソの絵が見たいので、奥の部屋を見ていいですか?」

と聞くと、店員さんは快く承諾してくれた。

ピカソの絵がたくさん飾られているのは、吹き抜け階段を上がった2階(1.5階)の所だ。

自身の自画像をはじめ、当時の友人や仲間達の肖像画が、時にエルグレコ風に、時にユーモアを持って描かれている。

青春時代は、怖いもの知らずだ。

„父“という偉大な存在がピカソを多少圧迫していたかもしれないけれど、ピカソの絵に対する純粋な愛情や楽しみ、そして何より青春時代ならではの勢いが、どの絵画からも伝わって来た。

ヌエバ広場の壁画

「風の影ゆかりの地巡り」の記事で書いた通り、カテドラルはバルセロナ・ゴシック地区を代表する建物の一つだけれど、ピカソファンは、このカテドラルを少し遠くから眺めつつ、ピカソの落書きのような壁画を見逃さないだろう。

私は、ピカソ美術館を先に訪れた後、この壁画を目にした。

滞在したゲストハウスがあるPortaferrissa 通りをそのまままっすぐ歩いていると、いきなりヌエバ広場、そしてピカソの壁画が同時に姿を現してくれる。

別の通りからカテドラルに到着するよりも、インパクトは更に大きかった。

父の英才教育で始まりは、晩年のピカソからは想像もできないほど古典的な絵を描いていた、ピカソ。

でも本当は、若い頃から晩年に見られるような「自由」と「少年らしさ」を、常に求めていたのかもしれない。

この壁画は、そんなピカソ本人が望んだピカソー永遠の少年であり、自由を許された青年ーが描いた絵だろう。

バルセロナにいた頃にデザインしたものが、こうして今、きっと生涯忘れることがなかっただろう青春の地、バルセロナに大きく飾られていることを、ピカソは天国から嬉しそうに眺めているだろう。

バルセロナの伝統舞踊「サルダーナ」などが描かれている壁画は、ピカソのバルセロナ愛を感じさせる。

カテドラルに感動して、この自由で愛らしい壁画を見逃さないようにしよう。

ピカソと同じように変化する、ピカソとの関係

他にもピカソゆかりの地はあるものの、欲張りな私には他にも巡りたい場所があり、今回はこれらの場所を回るのが精一杯だった。

1回目の訪問では全く気にもとめていなかったピカソが、2回目の訪問ではとても身近になり、ますますバルセロナが好きになった。

孫のような年齢の女性と最後の結婚をしたピカソは、今も世代を超えて、私達の心を掻き立ててくれる。

3回目のバルセロナ訪問ーまだいつ来れるか決まっていないものの、次はピカソとどういう関係になれるのだろうと、ワクワクしてしまう。

そして、個人的にとても惹かれるピカソの親友、カサヘマスについても、次回はまた違った見解も持てたら嬉しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?