ジャズの歴史・6つの時代 - 過去記事アーカイブ

この文章は、2015年にCITIZENから発売された「LIGHT in BLACK」という腕時計のキャンペーン特設ウェブサイトのために書いた原稿(2015年7月2日掲載)を再編集しています。掲載される前の生原稿をもとにしているため、実際の記事と少し違っている可能性があることはご了承ください。また、著作権等の問題があるようでしたらご連絡ください。

ジャズの歴史・6つの時代

ジャズが誕生して100年以上経つ。その膨大な歴史の中で、ジャズは大きく変化と成長を遂げ、今もなお進化し続けている。ここでは、ジャズの歴史を大まかに6つの時代に分けてみた。当然、これだけでカヴァーできるほど簡単ではないが、ジャズを理解するための第一歩としてお読みいただければと思う。

1. ジャズの誕生~スウィング・ジャズ 1901年~1944年

ジャズの起源は定かではないが、20世紀に入った時点ではすでにニューオーリンズで誕生していたといわれている。アフリカから連れてこられた黒人のリズムに、ヨーロッパを起源とする西洋音楽の要素を取り入れ、ジャズへと発展していった。録音作品は残されていないが、バディ・ボールデンというコルネット奏者が、1900年代初頭にラグタイムやブルースをジャズへとアップデートしていった。そして、1917年にはオリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンドが、ジャズ史上初のレコードを発売している。

レコードの登場と同時に、ジャズはラジオなどでも流れるようになり、多くのミュージシャンやシンガーが登場した。そして、ジョージ・ガーシュインやアーヴィング・バーリンといった作曲家も、映画やミュージカルの挿入歌という形でジャズの名曲を量産していく。いわゆるスタンダード・ナンバーと呼ばれるジャズの名曲は、たいていこの時代の作品だ。

しかし、ジャズ黎明期最大の重要人物といっていいのが、サッチモの愛称を持つルイ・アームストロングだろう。1920年代には自身のバンドであるホット・ファイヴを率い、トランペットを吹きながらダミ声でスキャットする独特のスタイルを確立。ジャズを一気にポピュラーな音楽へと導いた。実際に彼がビッグ・ヒットを飛ばすのは50年代以降だが、この時期にはすでに音楽的に熟成されている。

1930年代に入ると、ジャズはもっともポピュラーな音楽のひとつになった。そして、ニューオーリンズ風のブルース色が強いジャズとはひと味違った、白人ミュージシャン主体によるスウィング・ジャズがもてはやされる。軽快でダンサブルなリズムと、洗練されたアレンジによって爆発的に人気を得ることになり、アーティ・ショウ、トミー・ドーシー、カウント・ベイシー、デューク・エリントンといった才能あふれるバンド・リーダーたちが登場。ビッグ・バンドによるスウィング・ジャズを発展させていく。ジャズにとって最初の黄金時代といえるのが、このスウィング・ジャズのムーヴメントだ。

そのなかでも、人気を二分していたのが、クラリネット奏者のベニー・グッドマンとトロンボーン奏者のグレン・ミラーだ。ベニー・グッドマンは黒人ミュージシャンを積極的に起用し、派手なソロ・パートをフィーチャーするなど、ダイナミックなバンド・サウンドを構築。「シング・シング・シング」や「レッツ・ダンス」といった名曲を残している。

一方のグレン・ミラーは、緻密なアレンジで独特のオーケストラ・サウンドを作り上げた。「ムーンライト・セレナーデ」や「イン・ザ・ムード」といった代表曲を聴けば、どのビッグ・バンドとも違ったムーディーな雰囲気を感じるに違いない。惜しくも1944年に飛行機事故で早世してしまったが、彼がジャズ・シーンに与えた影響は多大だ。

2. ビ・バップ~ハード・バップ 1945年~1958年

大編成のオーケストラで奏でられ、しっかりとアレンジされたスウィング・ジャズに反発するように、1940年代に入るとアドリブを追求する小編成のミュージシャンによるジャズが増えてきた。一説によると、ビッグ・バンドに飽きたミュージシャンたちが、ジャズ・クラブの閉店後にセッションし、即興演奏を追求していったといわれている。このような新しいジャズの流れをビ・バップと呼び、続々と才能あるジャズメンが誕生した。原曲のコード進行はそのままでありながら、メロディを大胆に解体しながら演奏するソロ回しは、ジャズの醍醐味のひとつである。

そのビ・バップの神様と呼ばれる人物が、天才サックス奏者といわれたチャーリー・パーカーだ。マンネリになりがちなソロ・パートを、独自のセンスでダイナミックに展開するプレイは、“ヤードバード”という愛称とともにリスペクトされ多くのフォロワーを生み出した。

当時頭角を現したトランペット奏者のディジー・ガレスピーとともにビ・バップの黄金時代を作ったが、彼の功績はそれだけではない。その後の重要なジャズ・ミュージシャンを檜舞台に引っ張り上げる役目も果たしている。例えば、マイルス・デイヴィスの才能をいち早く見抜き、自身のバンドに参加させたのも重要な事実。また、ビ・バップに対抗するかのように、西海岸を中心にクール・ジャズが発展していったのも、パーカーの存在があったからこそなのだ。

1940年代に完成されたビ・バップだが、50年代に入ると徐々に新鮮味が薄れてきた。そして、1955年にチャーリー・パーカーが死去したことで、このムーヴメントは終焉を迎えたといわれている。しかし、後続のプレイヤーたちはさらに進化を続け、よりメロディアスなソロを取り、さらにダイナミックな演奏をするようになった。これが、ハード・バップと呼ばれるムーヴメントである。

代表的なのは、サックス奏者のソニー・ロリンズだろう。若くしてすでにレジェンド級のテクニックとセンスを持っていたといわれ、マイルス・デイヴィスやクリフォード・ブラウンなどと共演してさらに腕を磨いた。彼の名盤といえば、なんといっても1956年に発表した『サキソフォン・コロッサス』だ。トミー・フラナガンやマックス・ローチといった腕利きをサポートに従え、朗々とした明快なプレイを聞かせてくれる。なかでも、カリプソのリズムに影響を受けた名曲「セント・トーマス」は、数あるモダン・ジャズのなかでも最重要ナンバーといっていいだろう。

このように、ラテン・テイストを取り入れていったのも、ハード・バップの特徴といえる。派手なドラミングで一世を風靡したアート・ブレイキー、アフロ・キューバンの影響を受けたケニー・ドーハム、後には貪欲にロックのビートまでを取り込んでいったリー・モーガンなどが活躍し、モダン・ジャズのシーンは百花繚乱の時代になっていくのだ。

3. モード・ジャズ~フリー・ジャズ 1959年~1970年

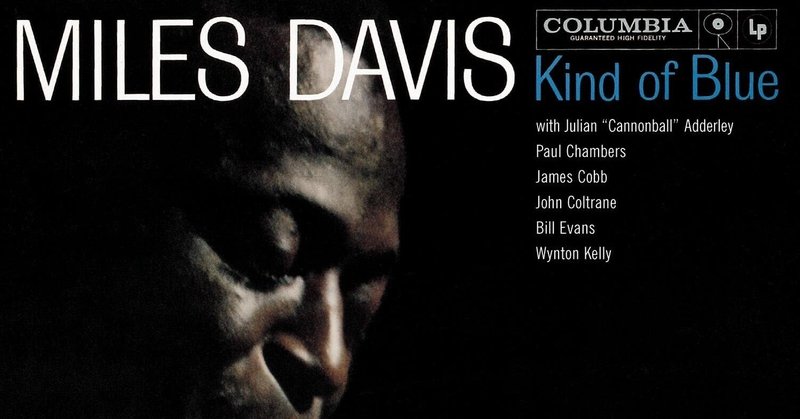

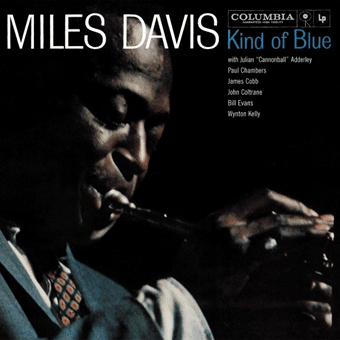

ビ・バップからハード・バップへと時代を渡り歩いてきた稀代のトランペット奏者、マイルス・デイヴィス。しかし、彼は時代に寄り添うだけでなく、次代を切り開く才能を持っていた。モーリス・ラヴェルなど印象派の作曲家を研究していた彼は、ブルース由来のジャズから脱却するため、新たな観念をジャズに持ち込む。それはモード・ジャズと呼ばれるもので、コード進行に縛られていたアドリブの奏法を解放することに成功する。

1959年にレコーディングされた『カインド・オブ・ブルー』は、モード・ジャズが完成した記念碑であると同時に、現在にいたるまでの最高峰といわれる傑作だ。抑制されたビートに乗せて淡々と演奏されるトランペットやサックスの調べは、ハード・バップに比べると地味に感じるかもしれない。しかし、クールなサウンドと一体になって、自由でのびやかで斬新なフレーズを聞かせてくれるのだ。ソロだけが目立つのでなく、アンサンブルの質感に耳が惹きつけられるのも特徴。また、この頃からレコードはアルバムの時代に入っていき、楽曲ごとでなくトータルで楽しめるようになったのも、特筆すべきだろう。

『カインド・オブ・ブルー』の影響は多大で、ここに参加していたジョン・コルトレーンやビル・エヴァンスなども次々と傑作を生み出していく。他にも、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーターなどが売れっ子になっていくのだ。

ハード・バップからモード・ジャズへとシフトしていったジャズ・シーンだが、一方で別の枝葉が生まれていた。それが、フリー・ジャズだ。文字通り、それまでに先人たちが構築してきたジャズの理論にとらわれず、自由に演奏するスタイルのジャズである。先鞭を切ったのは、サックス奏者のオーネット・コールマン。ドン・チェリー、ビリー・ヒギンズ、チャーリー・ヘイデンといった盟友たちとともにジャズの実験性を突き詰め、『ジャズ来るべきもの』(1959年)や『フリー・ジャズ』(1961年)といった強烈な問題作を残した。

彼のフリー・ジャズへの追求は1960年代以降も続いていく。しかし、難解な音楽と思われたためにアメリカではなかなか評価されず、先鋭的なジャズメンたちはヨーロッパへと向かうことが増えていった。1965年に発表したライヴ・アルバム『ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン Vol.1』は、その象徴的な一枚だ。スウェーデンのストックホルムのジャズ・クラブで、ドラムとベースのみをバックにアヴァンギャルドなサックス・プレイを披露していく。また、ヴィオリンやトランペットなども演奏し、まさにフリー・フォームのジャズが楽しめる傑作だ。

フリー・ジャズは、セシル・テイラー、ファラオ・サンダース、アルバート・アイラーといった鬼才を続々と輩出していき、音楽の可能性をさらに広げていった。

4. クロスオーヴァー~フュージョン 1971年~1987年

1960年代後半になると、ジャズがどんどん多様化していく。ロックと結びついてジャズ・ロックが生まれ、ブラジル音楽を筆頭にワールドミュージック的なエッセンスがジャズにも持ち込まれていく。加えて、それまでアコースティック一辺倒だったジャズのサウンドに、電子楽器が使用されるようになったのも大きな出来事だ。マイルス・デイヴィスが名盤『ビッチェズ・ブリュー』(1970年)で、大胆にエレクトリック・サウンドを導入。ファンクやロックに影響を受けたクロスオーヴァーな音楽性で大喝采を浴びた。また、ジョン・マクラフリン、ジョー・ザヴィヌル、チック・コリアといった後のクロスオーヴァー・シーンの重要人物が参加している点においても注目すべき作品である。

なかでもピアニストのチック・コリアは、クロスオーヴァーなジャズを進化させていった代表的な人物だ。マイルスのバンドで培ったエレクトリック・ピアノのテクニックを、自身のリーダー作に反映させて成功したのが、1972年のアルバム『リターン・トゥ・フォーエヴァー』。フローラ・プリムとアイアート・モレイラというブラジル人ミュージシャンを起用したことも功を奏し、他では聴けない浮遊感に満ちた音楽が展開されていく。チック・コリアは、このアルバムのタイトルをそのままグループ名にして精力的に活動を続け、クロスオーヴァー・シーンを疾走していった。

1970年代に入ってからのジャズ・シーンは、すっかりクロスオーヴァーに取って代わられた。オーセンティックなモダン・ジャズは影を潜め、ハード・バップやモード・ジャズを演奏していたミュージシャンたちも次々と新感覚のサウンドを求めていく。ハービー・ハンコック、ドナルド・バード、ハービー・マンなどは、そういったミュージシャンの代表格だ。いつしかこれらはフュージョンと呼ばれるようになり、ジャズとは次元の違うひとつのジャンルへと変化した。

フュージョン期においては、たくさんのスター・プレイヤーが登場する。ボブ・ジェームス、デオダート、ラリー・カールトン、アール・クルー、グローヴァー・ワシントン・ジュニア、パット・メセニーなどなど、その名をあげるときりがないほどで、いずれもポップなサウンドを武器にヒットチャートを賑わせることとなった。また、ウェザー・リポートやスパイロ・ジャイラといったバンドが活躍したのも特徴だ。

なかでもクルセイダーズは、人気の高かったグループのひとつ。ジョー・サンプルが弾くエレクトリック・ピアノとウィルトン・フェルダーのテナー・サックスを核に、ソウルフルで洗練されたサウンドを作り出していった。とくに1979年に発表した『ストリート・ライフ』は、ランディ・クロフォードがヴォーカルで参加したタイトル曲が大ヒットしたこともあり、彼らの代表作であると同時にフュージョン名盤の代名詞でもある。

5. アシッド・ジャズ~クラブ・ジャズ 1988年~2000年

1980年代も後半になるにつれ、フュージョンも飽和状態。ジャズそのものがなかば死に絶えた音楽と思われていた。しかし、意外なところから復興の兆しを見せていく。ジャズの本場であるアメリカではなく、イギリスのクラブ・カルチャーでジャズが再評価され始めたのだ。ポール・マーフィーやジャイルス・ピーターソンといったDJたちが、ダンス・ミュージックとしてハード・バップやラテン・ジャズ、ジャズ・ロックなどをプレイすることで、若者にジャズを再発見させるきっかけを作る。これが、アシッド・ジャズというムーヴメントととなり、古いジャズだけでなく新しいアーティストも続々と登場する。

アシッド・ジャズが生んだスターの代表格が、ザ・ブラン・ニュー・ヘヴィーズだ。1985年に結成し、クラブ・シーンで活躍。1990年にアルバム『ザ・ブラン・ニュー・ヘヴィーズ』で、華々しくデビューを飾っている。彼らはジャズの要素も多分にあるが、どちらかというとソウルやファンク色の強いフュージョンといった趣だ。「ネヴァー・ストップ」、「ドリーム・オン・ドリーマー」、「真夜中のオアシス」といったヒットを連発し、90年代を鮮やかに彩ってくれた。

他にも、アシッド・ジャズのシーンからは、インコグニート、ガリアーノ、ヤング・ディサイプルズといったアーティストが続々とブレイク。実はあのジャミロクワイも、このシーンから登場したバンド。1992年にデビューし、1996年には「ヴァーチャル・インサニティ」の大ヒットでポップ・シーンでも大成功を収めた。

アシッド・ジャズのムーヴメントと並行するように、ヒップホップのシーンでもジャズが注目を集めていった。というのも、バックトラックを構成するサンプリング音源として、往年のジャズのビートやフレーズが引用されたからだ。彼らはジャズ・ラップやジャジー・ラップと呼ばれ、ギャングスター、ア・トライブ・コールド・クエスト、デ・ラ・ソウルなどは、ジャズのサウンドとラップを絶妙に組み合わせることで人気を得た。

こういったジャズ・シーンにおけるサンプリング・カルチャーを決定的にしたのが、Us3というイギリスのヒップホップ・グループだ。彼らはジャズの名門レーベルであるブルー・ノートと契約を結び、ブルー・ノートのカタログを自由にサンプリングする許可を得た。ハービー・ハンコックの「カンタループ・アイランド」をフィーチャーした「カンタループ」は世界中で大ブレイク。ホレス・シルヴァー、アート・ブレイキー、セロニアス・モンクなどを贅沢にサンプリングした初のアルバム『ハンド・オン・ザ・トーチ』(1993年)も大ヒットを記録し、レーベル史上で最高セールスを記録した。

また、サンプリングされることで、それまでジャズ・ファンから評価の低かったロニー・スミスやルー・ドナルドソンといったソウル・ジャズのミュージシャンも人気となる。このように、ジャズの価値観が変わっていったのも、80年代から90年代の大きな特徴である。

6. 新世紀ジャズの幕開け 2001年~現在

21世紀に入ってからも、ジャズはますます多様化の道を歩んでいく。とくに、顕著に盛り上がってきたのが、ジャズ・ヴォーカリストだ。ダイアナ・クラール、ジェイミー・カラム、マイケル・ブーブレといったポップ・テイストのシンガーたちが続々とブレイクしていった。

そんななか、際立った活躍ぶりを見せつけたのがノラ・ジョーンズだ。2002年に発表したデビュー作『カム・アウェイ・ウィズ・ミー』は、全世界で2000万枚以上の売上を記録する大ヒット。グラミー賞でも8部門で受賞するなど、登場すると同時にジャズ・ヴォーカルのトップに躍り出た。ただ、ノラ・ジョーンズの音楽は、これまでのジャズ・ヴォーカリストとはずいぶんイメージが違う。カントリーやフォーク、ソウル・ミュージックなどの影響が強く、ピアノを弾きながら歌う姿はいわゆるシンガー・ソングライターという雰囲気だ。これも新しいジャズ・ヴォーカリストの形といえるだろう。

ノラ・ジョーンズは、続くセカンド・アルバム『フィールズ・ライク・ホーム』(2004年)も大ヒットし、活動休止した時期もあるとはいえ、その後もコンスタントにアルバムを作り続けている。また、メロディ・ガルドー、マデリン・ペルー、クリスティーナ・トレインといった“ポスト・ノラ・ジョーンズ”的な実力派シンガーも続々と登場。これまでにないほどのヴォーカル・ブームが続いている。

ポップなジャズ・ヴォーカリストが注目を集める一方で、ジャズ・ミュージシャンたちはディープな進化をし始めていた。とくに、オルタナティヴ・ロックやヒップホップをリアルタイムで聴いてきた若いジャズメンたちは、自然とジャズ以外の影響を受けながらユニークなサウンドを作り上げていく。

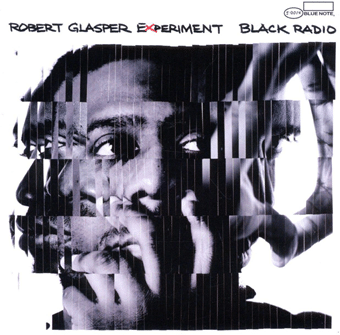

こういったもやもやとした新世代ジャズの盛り上がりを感じさせる空気感に、とどめを刺したのが、ピアニストのロバート・グラスパーだ。1978年生まれの彼は、まさしく幼少期からヒップホップのビートに耳馴染んできたこともあり、現代的なジャズを追求してきた。そして2012年に発表した『ブラック・レイディオ』で“今”のジャズを提示する。

本作には、エリカ・バドゥ、ミュージック・ソウルチャイルド、レイラ・ハサウェイといったR&Bシーンの人気ヴォーカリストが多数フィーチャーされ、ニルヴァーナの楽曲をカヴァーするなど、ジャズ・ピアニストのリーダー作にしてはかなりの異色作に仕上がっている。しかし、彼のプレイはまさにジャズそのものであり、紛うことなきジャズ・アルバムに仕上がっているのが見事だ。

ただし、この作品はあくまでも新世紀ジャズのひとつの点でしかない。他にも、ホセ・ジェイムズ、エスペランサ、ハイエイタス・カイヨーテ、ゴーゴー・ペンギンなどの若手たちが新しいジャズを作り続けている。100余年の歴史を持つジャズだが、まだこれからの100年も進化し続けることだろう。

番外編:ジャズ映画

『5つの銅貨』(1959年)

実在のコルネット奏者レッド・ニコルズをモデルにしたダニー・ケイ主演の伝記ジャズ・ミュージカル。舞台は1920年代のためディキシーランド・ジャズが中心で、ニコルズ本人がトランペット演奏の吹替もしている。絶頂期のルイ・アームストロングが本人役出演し、渋い歌声を披露しているのも貴重。

『死刑台のエレベーター』(1958年)

モダン・ジャズを最初に映画音楽として起用したのは、アメリカではなくフランスだった。その代表作が、ヌーヴェル・ヴァーグの鬼才ルイ・マル監督によるこの処女作品。音楽を担当したのは、マイルス・デイヴィス率いるクインテット。サスペンス映画に似合うクールな演奏は、今聴いてもとても新鮮だ。

『真夏の夜のジャズ』(1960年)

1958年に開催された第5回ニューポート・ジャズ・フェスティバルのドキュメンタリー・フィルム。ジミー・ジュフリー、ジェリー・マリガン、アート・ファーマーといったウェスト・コースト・ジャズのキー・マンたちによる名演が楽しめる。写真家バート・スターンによる映像もスタイリッシュで美しい。

**********************

後記

ジャズの歴史をこれだけの文章でまとめるのはかなり至難の業でした。かなり端折っているし、ツッコミどころもあるでしょうが、入門編としてはわかりやすくまとめられたのではないかと自負しています。機会があればジャズの歴史に関してもっと深く掘り下げた文章を書きたいと思います。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?