的を外した振り返りの観点ほど、タチの悪いものはない

先日、私が主宰する学びの空間研究会(空間研)EAST例会にて、小6国語の物語文教材、安東みきえの「さなぎたちの教室」を扱った。東京書籍の教科書にこの春から掲載された新教材で、友人の小学校教師が「全然授業がうまくいかなかった~」ともちこんでくれたものだ。

空間研でのこの教材を使っての活動試行は毎度のごとく面白かったのだが、今回取りあげるのはその活動そのものではない。それを通して見えてきた、この教材につけられた手引きがもつ問題だ。

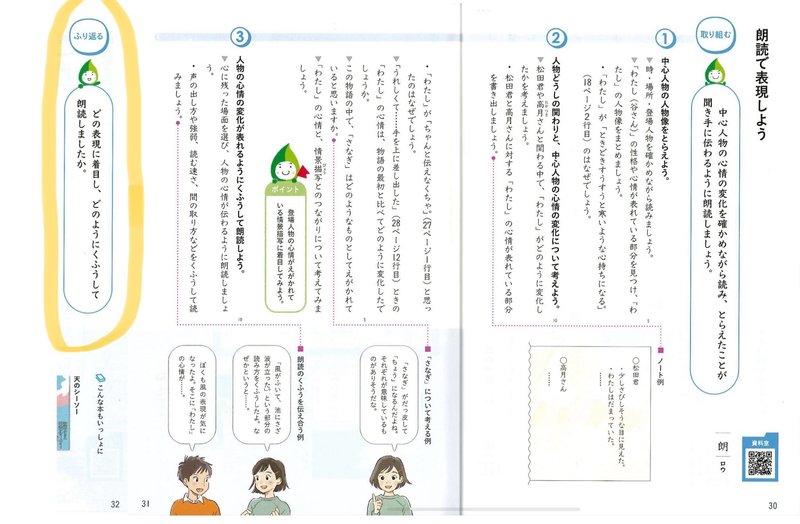

この教材では、「朗読で表現しよう」というタイトルのもと、「中心人物の心情を確かめながら読み、とらえたことが聞き手に伝わるように朗読しましょう。」という学習課題が設定されている。

そして、一連の活動を終えたあと、最後の「ふり返る」で示されるのが、こちら。

「どの表現に着目し、どのようにくふうして朗読しましたか。」

率直に言おう。

これは、表現行為への無理解と振り返りへの無理解のダブルパンチだ。

学習を深化させるという点からは、逆効果でしかない。

何がまずいのか。

朗読をする。自分なりに「こう読んでみようかな」と考えて、声に出して読んでみる。けれども、実際に声に出してみると、何か違う感じがする。その読みでは、(登場人物の)「松田君」がなんだか説教くさく感じちゃう。どう読んだらよいか。そもそも「松田君」ってどんな感じなんだろう。

自分の朗読に対して、他の人から感想をもらう。「『もう追いつけないような気がした』が、なんか軽い感じがした」。そう言われて、自分なりにいろいろな読み方を試してみる。どれがしっくりくるだろうか。「もう追いつけないような」。このときの「わたし」はどんな感じだったのだろう。

他の人の朗読を聴く。「あっ、そんな読み方もあるのか」と新鮮に感じる。あれっ、自分はどんなふうに読んでいたのだろう。そこの描写を自分はどう捉えていたのだろう。自問する。

朗読の活動が国語の学習において有意義なのは、それがこうした思考を引き起こすからではないだろうか。

教科書に示された

「どの表現に着目し、どのようにくふうして朗読しましたか。」

は、こうした可能性を無視するものだ。

自分一人に閉じていて、しかも、声に出す前の計画段階、自分の頭の中にあるものにしか目を向けさせていない。

なんてひとりよがりな振り返りなんだろう。

もちろん、学習の途中段階で、「どの表現に着目し、どのようにくふうして朗読しましたか。」を意識させることはあるだろう。けれども、学習の締めくくりがこれなのか。

うーん、この振り返りの観点のおかしさが伝わるだろうか。

教師が自らの授業実践に対して行う振り返りの場合でたとえていうならば、これは、実践を終えたあとの振り返りにおいて、教師に、

「どの内容に着目し、どのように教材や課題や学習形態を工夫して授業しましたか」

と振り返らせるようなものだ。

いやいや、授業をやったんだから、そこで起きた出来事、子どもの様子や書いたものをもとに振り返りをしようよ、と言いたくなるだろう。

先に書いたように、ここには、表現行為への無理解と、振り返りへの無理解が、ダブルパンチになって現れている。

表現行為への無理解。それは、「表現と理解の相互循環」ではなく、「理解から表現への一方通行」のモデルで捉えていること(詳細は渡辺・藤原『なってみる学び』など参照)。こうした手引きは、「理解から表現への一方通行」モデルの表れであるし、逆にこうした手引きによって、子どもたちに「理解から表現への一方通行」モデルが刷り込まれ、再生産されていく。

表現は、意図を裏切ったり意図をはみ出たりすることがある。自分としてはこういうつもりでやったけれど相手にはそのように受け取ってもらえなかったり、あるいは、自分は思ってもみなかったようなよさを相手が勝手に見出してくれたりすることもある。けれども、だからこそ表現することは面白いのだし、だからこそ表現することは気づきをもたらす。

声に出すことであれ演じることであれ話すことであれ書き出すことであれ、表現はそうした作用をもたらすからこそ、表現することを通しての学びは有意義なものとなる。そうした部分に目を向けない振り返りなど、その学びの意義を半減させることになるだろう。

振り返りへの無理解。実際に起きたこと、外界とのかかわりで生じたことから学びを引き出すという発想の乏しさ。個体完結型、頭の中に閉じた(=身体性を欠いた)形で振り返りを捉えてしまっていることの表れ。

こんな観点が示されるなら、もっとふわっと、

「ここまでの学習活動を通じて、どんなことを感じましたか。どんな発見がありましたか」

などの問いかけのほうがまだマシだ。

もっとも、こうした項目が手引きに入れられる事情は推察できる。

それは、教育界で「振り返り」やら「メタ認知」やら「リフレクション」やらの大事さが喧伝されるなかで、手引きに「ふり返る」を入れることが教科書作成上、検定の点からも営業の点からも必須になっていて、けれども設定するからにはふわっとした観点にはしにくく、それっぽい観点を無理くりつけているのだ(と思う)。だから、今回は東京書籍のものを取り上げているが、これはおそらく東書に限ったことではない。

苦肉の策的に絞り出された振り返りの観点。けれども、こうした的外れな観点が設定されることにより、本来この学習活動がもつ可能性は押し込められることになる。もちろん、これはあくまでも手引きなので、(この教材を持ち込んでくれた友人の場合もそうだったが)教室ではもうちょっといい加減に振り返りの活動をやっている場合が多いだろう。それはむしろ、現場の教師の、専門性の直感的な発露だ。この「ふり返る」はイマイチだな、もうちょっと広げてみよう、という。

けれども、「真面目な」教師、まだ余裕がなくて手引き頼りで進めざるを得ない新任教師などの場合、大変だ。この観点に向けて学習活動を進めることで、本来起こりうるはずの、声に出して読み、聴き合うことによる読み深めや、表現行為を受け止め合うことの愉楽を潰すことになってしまう。

的外れな観点による振り返りを押し付けることの、なんと罪深いことよ。

・ ・ ・

なお、今回と同じ根っこをもつ問題について、以前記事に書いた。参考までに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?