マヌ50周年を迎えて その3

アトリエ「千駄木村」で豊かな青春時代を過ごす髙野の元に、建築設計の仕事が次々と舞い込みます。設計料の余ったお金を使って、髙野は仲間とヨットを購入します。

そして― いよいよ旧・マヌ設計連合の帆が上がります!

(本稿は、2014年のマヌ都市建築研究所50周年にあたり故・髙野公男が書き溜めていた原稿をまとめたものです。)

(7)会計士・森助紀さん

力量不足を「参加することに意義がある」という理屈をつけて、われわれ京都国際会館の設計コンペは見事落選した。このコンペでは誰が入選するかはじめからわかっていた。下馬評での有力候補は大谷幸夫、芦原義信、大高正人、菊竹請訓の四人の建築家で審査の結果はほぼその通りの順位で決まった。

千駄木村でのアトリエ活動はコンペの応募ばかりではなかった。設計の仕事が次々と舞い込んでいたのである。そのきっかけはスキーツアーだった。当時はスキーブームでトニー・ザイラーなどのスキーヤーが銀幕を賑わしていた時代である。われわれも冬になると仲間を集めてスキーを楽しんでいた。その一つ蔵王のスキーツアーで知り合った公認会計士・森助紀さんと親しくなり、森さんがわれわれに設計の仕事を紹介してくれたのである。

森さんは日本橋に事務所を構え、浅草、浅草橋などの問屋街、本郷の医療機器メーカーなどの企業経営の面倒を見ておられた。当時の東京はオリンピックを目前に控え、建設ブームに沸き返っていた。中小企業も自社ビルや工場、社員寮などの建設計画に取り組んでいた。森さんは、「やってみないか」と設計の仕事を回してくれた。それがことの始まりである。その後も、なぜか気に入られてわれわれ建築学生グループをスキーツアーに度々誘ってくれた。土田、村上、高井君など高山研の面々も参加した。中小企業の経営者の面倒を見る会計士にとって、海とも山ともわからない若者たちの面倒を見ることにも興味を持ったのだろう。

その後、我が社マヌを開設するときや、僚友・土田君らが主宰する都市環境研究所を設立するときも会計の面倒も見てもらうことになる。そしてマヌの事務所を設立した後では、森さんの紹介による設計の仕事を本格的に手がけるようになる。

建築設計というのはクライアントの求めに応じて建築という不動産資産の創出に関わる業務であるから、何よりもクライアントに利する設計作業に集中しなければならない。しかし設計の善し悪し、出来不出来もさることながら中小企業者の経営活動や業界事情に興味を持った。

設計業務を通してクライアントの経営者から経営哲学など多くのことを学ぶ機会に恵まれた。めざましく成長する企業もあれば、景気の動向により不渡り手形で連鎖倒産するクライアントの姿を目の当たりにすることも少なくなかった。中小企業が生きる姿はめでたい話ばかりではなかったのである。

余談となるが、森さんは当時日本棋院の会計の面倒も見ておられ、囲碁三段の免状を持つ会計士だった。高円寺のお宅のプロ棋士個人レッスンにも度々呼んでくれた。ご相伴に酒井猛棋士(当時3段・現9段)に指導碁を打ってもらうことが楽しみだった。森さんは、フィナンシャルマネージャーというより経営指南者であった。経営者の人間学、経営哲学、人を育てるというようなことをよく語ってくれた。温厚な人柄で奥さんもチャーミングな方だった。森さんは私にとって経営学の恩師というべき人だった。森さんとの出会いがなかったなら今のマヌはなかったであろう。

(8)住宅公団ヨット部

千駄木村でのアトリエ活動は、村上處直、水野可健、高野の三人がコアであった。それぞれ一級建築士の資格を持っていたので森会計士から紹介された設計を分担してこなすことにしていた。学生のアルバイトの作業であるから経費はかからない。設計料が入ると経費を精算し、構造設計、設備設計、積算などの外注費を払うとお金が余ってしまう。

学生として身分不相応なお金は使ってしまえということで、「奨学金」と称して饑餓状態の千駄木村の住人達と朝鮮料理を食べに行ったり、飲み会を開いたりして散在を繰り返していた。

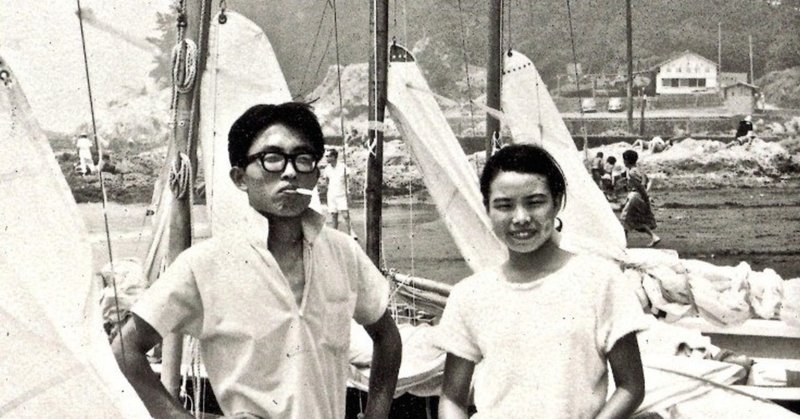

それでも余ってしまうのでヨットを買うことにした。提案者は千駄木村に出入りしていた小林篤夫君(日本住宅公団)。小林君は住宅公団のヨット部に所属していたので、ヨットの購入や購入後の指導をお願いすることにした。

ヨットはYS15というスナイプ級の木造艇で、横浜材木町の岡本造船所で造られた。オーナーは小林、村上、水野、高野の4人。進水式には千駄木村の仲間や住宅公団のヨット部のメンバーたちが駆けつけてくれた。「ごんべえ」号と名付けたヨットは小林君を通して公団ヨット部の傘下に入り、逗子の小坪漁港や油壺のマリーナに保管され、週末には出かけていってクルージングし、公団ヨット部の合宿にも参加するという日々が続づく。

公団のヨット部は昭和32年に当時公団設計課におられた津端修一さんや野々村宗逸さん達が創設したもので、「潮っ気」のある職員がクルーやメンバーとして加わっていた。津端さん、野々村さんをはじめ、吉田義明さん、春原進さんなど、団地設計やニュータウン開発に関わっていた精鋭の技術職員の人たちであった。

公団ヨット部の人たちには独特のダンディズムが感じられた。住宅地設計とヨット、それは団地設計やニュータウン開発の夢にかける技術者たちの気概と冒険心、生死を共にする連帯感というものが合成されたものではなかったかと思う。ここにも技術者集団のスクールがあったのである。

ヨット遊びそのものよりもヨットを通してメンバー一人一人の気質や人柄に魅了された。ことに野々村さんは武士道にも通じる美意識をもった豪放磊落な方で、リーダーとして多摩ニュータウンや港北ニュータウンのスタッフから慕われていた。そのあと、野々村さんには私ども夫婦の仲人など、公私共々お世話になるのだが、残念なことに平成6年2月急逝された。

(9)マヌ設計連合

設計の仕事が継続的に入ってきたので個人のアルバイト設計集団ではなくちゃんとした設計事務所として看板を上げ、形を整えようということになった。

昭和39年4月、春日通りの東大竜岡門近くのビル(竜岡ビル)の4階一室を借り、東京都に建築事務所登録をして一級建築事務所マヌ設計連合を開設した。事務所は水野可健君と高野の二人の共同経営、村上君は大学の研究活動に専念することになった。

「マヌ」という名称は千駄木村の長柄行光君からヒントを頂いたものである。マヌとはインドのマヌ法典に由来し、人間、人類という意味でインドユーロピアン言語圏のman(英)mann(独)の語源となった言葉である。当時、欧米風の名前を冠する設計事務所が多かったが、こちらの方がアジア的でグローバルな印象があり、何か奥が深そうで良さそうな名称なので水野君と二人で相談して決めた。

事務所は面積5坪(15㎡)、製図板2枚と事務机、接客・宿泊兼用のソファー、本棚を置くとそれで一杯になった。当時、コピー機などはなく、現像液にアンモニアを使った簡易青写真複写機を設置した。トレぺを青写真複写機にかけ、感光したロール状の複写用紙を黄色いプラスチックの現像用容器に入れると青写真ができる。するとアンモニアの刺激臭が部屋中に充満するというやっかいな代物だった。

当時はもちろんワープロやパソコン、電卓もなく計算はそろばんと計算尺、タイガー計算機だった。図面から書類からすべて鉛筆やペンの手書きだった。契約書などの重要書類は、和文タイプのタイピストに頼んで清打してもらった。その後の事務機器や製図機器の発達には日進月歩でめざましいものがある。今思うと不便のように思えるが、不便とは少しも感じなかった。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?