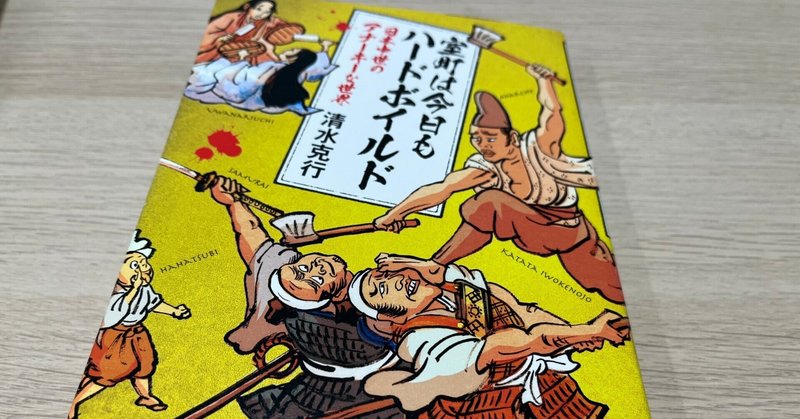

[書評]『室町は今日もハードボイルド 日本中世のアナーキーな世界』

タイトルといいい表紙といい、とてもじゃないが真面目な歴史本とは思えない。が、日本中世史が専門の歴史学者が書いた一冊。とはいえ、タイトルの雰囲気通り、とても読みやすい。何より惹きつけられる面白さがある。著者は『喧嘩両成敗の誕生』『大飢饉、室町社会を襲う!』などの名著で知られる清水克行さん。

「中世社会」と聞いても普通はあんまりイメージがピンとこない。最近で言えばNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の舞台が鎌倉時代で、室町時代は「信長とか秀吉とか家康とかのちょっと手前の時代…?」ぐらいの印象だろうか。

平安末期〜室町時代にまたがる中世日本には3つの特徴がある。

①前後に類を見ないほど分権・分散が進行したアナーキーさ(多元的・多層的)

②自分の利害を守るためなら「自力」で暴力を行使することをいとわない(自力救済)

③強烈な仏神への信仰心(呪術的)

ズバリ、この3つ。清水氏に言わせると「日本史上、最もハードボイルドな時代」なのだ。といってもやはりピンとこないと思うので、いくつか面白かった話をご紹介しよう。

みなさんが「コンビニで500mlの缶ビール買ってきて〜」と誰かにお使いを頼んだとする。渋々買ってきてもらった缶ビールを見て「思ってたサイズと違うんだけど!!」となることはほぼないと思う。なぜなら「私の500ml」と「あなたの500ml」は全国どこへ行っても同じだからだ。何を当たり前のことを思うかもしれないが、そんな奇跡のような統一感は中世では当たり前ではなかった。なぜなら、中世日本はそもそも同じ分量表示でも、地域や組織ごとに容量に相違があったからだ。

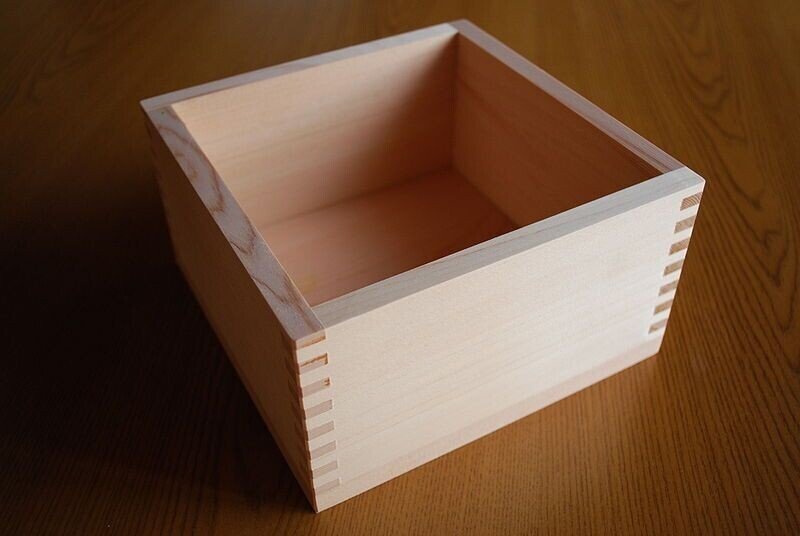

近代以前の日本の度量衡といえば「合(約180リットル)-升(約1.8リットル)-斗(約18リットル)」(今では「日本酒一合!」とか「一升瓶」とかそういうのでしか使われないが)。米などを年貢として納めるときは、枡を使用していた。

一升升(出典元:wikipedia)

ところがどっこい。この一升升の容積が、地域によって全然違っていたという。京都の東寺で使われていた枡の容積の換算表があるのだが、そもそも東寺の中だけで17種類もの容積の異なる枡を使っていたというのだから驚きだ。

さらにびっくりなのが、そのうち一番小さい仏聖枡は現代の容積変換で0.415斗。対して一番大きい教冷院枡は、なんと1.521斗。なんと同じ一升で3倍以上も差が開いている。500mlのビール缶を頼んだつもりが、ビールを樽ごと持ってこられたら、たまったもんじゃない。

東寺(出典元:wikipedia)

あまりにも容量の差があるからこそ、東寺内で換算表まで作っていたのだが、そこまで不便でも「統一した枡」を使わなかった。そもそもこれだけ多種多様な枡があるのも、全国各地に東寺が荘園(私有地)を持っていたゆえ。

科学技術の発展していなかった時代、そもそも田んぼごとの収穫の差はかなり大きかった。また水田一枚一枚の用途も異なれば(仏事用なのか神事用なのか)、納入先も異なっていた。当然田んぼを耕す人々の意識やプライドも異なっていたはず(現在でも「こちらの部署」と「あちらの部署」の意識や感覚が違う!みたいな会社は結構あるかと)。そこに生きる人の価値観や背景が異なるのだから、そりゃ計測器具が異なるのも無理はない。

むしろ個性尊重と言いながら、機械的・合理的に同じ基準を強制している現代の用が、中世人からすればよっぽど特異に見えるのかもしれない。

強烈な神仏への信仰心といえば。本書の中にも例えで出てくるお話を。みなさんは『DEATH NOTE』という映画をご覧になったことあるだろうか?原作の漫画を読んだことある人もいれば、ドラマ化されたのを見た人もいるかもしれない。デスノートに名前を書かれれば、書かれた人は必ず死ぬ、というアレである。

デスノート(出典元:日テレHP)

小学生、中学生の頃、ムカつく嫌いな人の名前を「デスノート」と表紙に書いた大学ノートに書き連ねた経験も、普通一度や二度ではないだろう(え、そんな物騒なことはしたことない人もいるのかな?)

またまたフィクションに踊らされて…と思いきや。なんと中世日本には「リアルデスノート」が存在していたという。

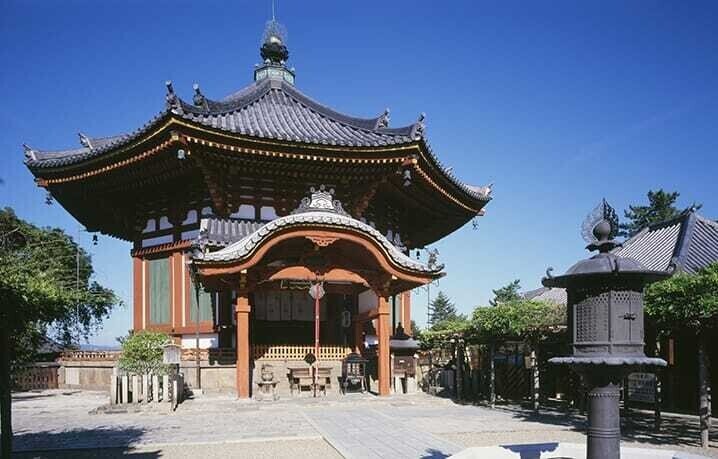

中世、大和(奈良)一国を支配するほどの巨大寺院・興福寺。その興福寺が持つ荘園において、今から540年近く前の文明18年(1486年)に本来興福寺に納められるはずの年貢が地元の武士によって横領されてしまった。ところがその武士はなかなか強硬で、どうやら年貢を取り戻すのが難しそう。

そこで興福寺のお坊さんたち。「名を籠める」という「寺に反抗的な人の名前を紙に書いて、寺の堂に納めて呪詛する」というすさまじい宗教的制裁に踏み切った。人の名前を書いて、その人を呪うとか、デスノートそのまんまだ。

僧侶たちが読経した興福寺南円堂:(出典元:興福寺HP)

またまた非科学的な〜、と侮るなかれ。なんと翌月、この横領した武士の支配する村で病気が流行し、130人もの人々が次々と命を落とした。さらに武士の手下と妻も病気に伏せったという。なんと恐ろしいことか…。

こうした「名を籠める」制裁は何度も行われたことがあり、別の事例では呪力の効果があったとき、興福寺の僧侶の一人が日記に「罰が下った!!ざまあみろ!!!!(超訳)」的なことを記しているのだから、なんというかかんというか。

ここで言いたいのは「デスノートは実在したんだ!!」とか「こんなものを真に受けるなんて、なんて非科学的なんだ」とかではなく。この習俗の本当の効果はともかく、この効果を「当時を生きる僧侶、領民、武士」にいたるまで信じていたということである。だからこそ、この呪詛は制裁としての威力を持ったのだ。決して坊さんは、武士にやられっぱなしの非力な存在ではなかったのだ。

さてこのように書くと、なんだか中世日本の人たちが異質で、自分たちとは無縁な存在の過去の遺物、と切り捨ててしまいそうだ。だが、自分たちと全然違うからこそ、学ぶべき価値があるのだ。

本のおわりにで著者の清水さんが書いている一節がとても印象的だったので、最後に引用したい。

現代を生きる私たちには理解不能であるばかりか、現代人の価値観からすればおよそ許容することのできない出来事に、過去は満ちている。しかし、そこには必ずその時代なりのロジックがあるのであって、彼らも魑魅魍魎や悪魔でない以上、そうした彼らなりの「合理性」に基づいて行動している。

(中略)

願わくば、読者の皆さんには彼らの言動に「共感」することはないまでも、そこにそれなりの「理解」を示してもらえれば、ありがたい。自分と異なる社会を「理解」するということは、現在、私たちが生きている社会がすべてではない、ということを知るための第一歩でもある。みずからの生きている社会が絶対ではないと認識することは、その社会を変えていく勇気にもつながる。またみずからの価値観を相対化できる者は、それと異なる価値観を奉ずる人びとにも寛容になれるのではないか。日本中世の社会を学ぶということは、現代社会の不寛容を和らげるトレーニングともなるはずであると信じたい。

ぜひ一風変わった室町日本を、ご堪能あれ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?