【書評】『上杉謙信 「義の武将」の激情と苦悩』

上杉謙信といえば現代でも数多くのファンがいる戦国屈指の人気武将の一人だ。そして謙信について問われれば「武田信玄の好敵手」「毘沙門天のごとき戦の天才」「利ではなく義を貫く武将」といったイメージが思い浮かぶ。

だが本書冒頭にもある通り謙信のイメージの大半は、江戸時代に彼を流祖にいただいて創始された越後流軍学の影響だ。さらに越後流軍学を積極的に採用した紀州藩が江戸時代前期に作らせた『川中島合戦図屏風』が謙信のビジュアル化したイメージの広がりに貢献したという。

(岩国歴史美術館蔵「川中島合戦図屏風」より引用)

こうした姿やイメージにはだいぶ後世の脚色も加わっている。例えば上に載せた謙信と信玄の一騎打ちの場面。映画やドラマにも数多く描かれる名場面だが、謙信が剃髪したのは天正二年(1574)のことで、第四次川中島の戦いが行われた永禄四年(1561)の時点で僧形の白練衣の頭巾姿で戦場にいるのはおかしい。

(1565年の勢力図:戦国時代勢力図と各大名の動向ブログより引用)

他にもことわざとしても使われる「敵に塩を送る」という逸話。内陸に領国を持つ信玄が東海地方を治める今川と関東地方を支配する北条と対立した時、両者から塩の輸送を止められてしまった。その時日本海側に領地を持つ謙信は「いたずらに領民を苦しめるのは正義ではない。武田との決着は戦場でつける」と敵対していた武田の領民の苦難を救うべく日本海側の食塩を送ったという逸話を背景にしている。謙信の高潔な人格がうかがえる美談として巷に広がっている。

しかしこのエピソード、戦国時代に書かれた史料には一切残っておらず、故事の初出は1716年に書かれた『武将感状記』(秀吉と三成の出会いに関する「三杯の茶」のエピソードなどで有名)。その後、思想家の頼山陽が1827年に献上した『日本外史』で美談として紹介されていった。幕末の尊皇攘夷運動の志士たちはことごとく頼山陽の影響を受けているので、これが塩の故事を広める主要因だったと思われる。

謙信を高く持ち上げる言説は時代が下っても続く。館林藩士の岡谷繁実が幕末から明治初期にかけて主に戦国期の武将の言動をまとめた『名将言行録』には謙信を次のように評している。

輝虎(謙信)無道の世に生まれ、義を先にし得を後にし、その節を立て誼を行う。晴信(信玄)と日を同じうして語るべからざるなり。(『上杉謙信 「義の武将」の激情と苦悩』P5より引用)

しかし岡谷の『名将言行録』は巷に流布している逸話を収集して編纂しており、そこに厳密な史料検討を行ったわけではない。我々が今日耳にしている上杉謙信のイメージは、こうした江戸・明治期の言説が焼き直されて今に至っているのだ。

さてそんな謙信は神仏の影響力が未だ大きかった戦国時代の中でも、特に仏教に傾倒した大名であったという。その証拠の1つに現在確認できる範囲での願文(神仏に願を立てるとき、その願意を表した文章のこと)は謙信が戦国大名中でおそらく最も多い18点だ。そしてその内容は、戦勝祈願や無病息災を願う類もあるが、多くが「ひたすら敵への痛烈な批判を繰り返したり自己の正当化をアピールしたもの」である。

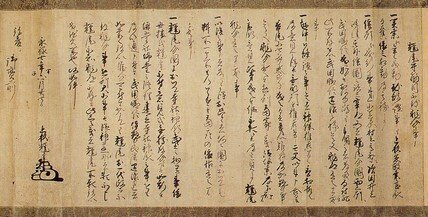

(上杉輝寅祈願文 一巻 大字弥彦 弥彦神社:弥彦観光協会HPより引用)

ここらの文言が一人歩きした結果、謙信の「義の武将」イメージが定着していったと推察される。ではいったいどんなことが書かれているのか?一つ本書の中から引用しつつ紹介しよう。

願文は二ヶ所に捧げられ、一方は「摩利支天法を十七日間修し、仁王経・尊勝陀羅尼・千手陀羅尼」、もう一方は「愛染明王之法を十七日間修し、仁王経・尊勝陀羅尼」を読誦するよう指示している。後は共通で、加賀・越中の一揆退散、および越中・信州・関東・越後を「藤原謙信分国」と見なし、無事安全長久を祈願した(P215より引用)

この内容が記された願文は元亀三年(1572)のものだ。この時点での謙信の意識的には国主として治める越後、関東管領(室町幕府の役職で関東を統治する鎌倉公方を補佐)として統治する関東のみならず、越後上杉氏が公権力として見なされていた信濃国、そして国衆支援という形で後援してた越中国をも自らの支配力行きとして認識している。これだけ見ても謙信が領土への野心がなかったとは言えないのがわかるだろう。

(1573年の勢力図:戦国時代勢力図と各大名の動向ブログより引用)

他にも謙信の残した書状には「義の武将」イメージを普及させたものがいくつもある。永禄二年(1559)に謙信が常陸国の戦国大名・佐竹義昭に送った手紙にはこのような文言が出てくる。

惣躰景虎事、依怙に依り弓箭を携えず候、只々筋目をもって何処へも合力致すまでに候(P95より引用)

正義を重んじる謙信らしいフレーズとよく引用されるが、何もこれは一般論としての謙信のスタンスを表明したものではなく、個別具体の事例に関して謙信の姿勢を表したものだ。当時出陣した越中国で、武田家に通じて謙信と敵対していた神保氏を攻撃したが、友好関係にあった能登畠山氏のとりなしがあったので攻撃を中止していた。前後の文脈的にはどうもそのとりなしを無視できなかった言い訳のような表現とも言える。

かつ「只々筋目をもって何処へも合力致す」という表現は謙信が予定していた関東出兵を見据えて、わざわざ自分のところに使者を送ってきた佐竹氏はじめ関東の武将を味方につけるためのアピールともとれる。そうであれば謙信もそれなりに「利に聡い」武将かもしれない。

(1560年の勢力図:戦国時代勢力図と各大名の動向ブログより引用)

そもそも越後国主を認められ、上杉氏から関東管領の要職を引き継いだ謙信が、利益を度外視して戦をすることなど不可能に近い。謙信の言動を見てみると、いかに自勢力を増やして敵の大義名分をなくすかを考えている。いったん「義の武将」というイメージは保留して謙信という人物を見てみるのが大事かもしれない。

さてこのように書き連ねるとなんだか興ざめしてしまうかもしれないが、一方で謙信が激烈な性格を有した猛将であったことは確かのようだ。この記事の冒頭にも書いた謙信と信玄の一騎打ちの場面。「流石に大将自ら刀を持って敵陣に斬り込むなんてフィクションだろう…」と思いきや、意外にもこの話を史実として支持する研究者も多い。

(信玄と謙信の一騎打ちの銅像:Wikipediaより引用)

謙信と交流のあった公家・近衛前久の書状には次のような一文がある。

珎しからざる儀に候といえども自身太刀打ちに及ばるる段、比類なき次第、天下の名誉に候(P132より引用)

またこの戦いで謙信より感状を与えられた本田右近允の末裔が江戸時代に提出した先祖由来書には次のように記されている。

川中島において信玄公と合戦の時分、敵味方敗軍となり、謙信公はただ御一騎になってしまったところへ、右近一人が主君を探していた。謙信公は御落馬遊ばされ、敵に二重三重に取り巻かれていたところ、右近が敵中へ乗り込み敵を防いだ。(P131より引用)

無論これだけでは信玄と一騎打ちを繰り広げたことの証拠にはならないが、少なくとも謙信は敵中深くまで進んで自ら太刀をふるっていたことはどうも間違いないみたいだ。

なかなか残された史料からその人物の性格を知ることは難しいが、謙信は書状に「馬鹿者」と直接的な表現を用いて罵倒したり、部下を叱責したりしている。それに謙信自らが願文に「たんりょ(短慮)をやめ」と書いているあたり、本人にも自覚があってそれを克服したいと願っていたことがうかがえる。

「事実は小説よりも奇なり」とよくいうが、謙信に関しても作られたイメージを取っ払っても十分面白く魅力的な人物だ。むしろ「正義に生きる」武将よりも「短気な性格を直したい」と願う猛将の方がよっぽど人間らしく、親しみがわくのは僕だけだろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?