[書評]『応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱』

「応仁の乱」といえば人生で一度は習ったことのあるワード。「戦国時代の幕開けとなった」なんてフレーズは教科書で読んだことがある人も多いかと。

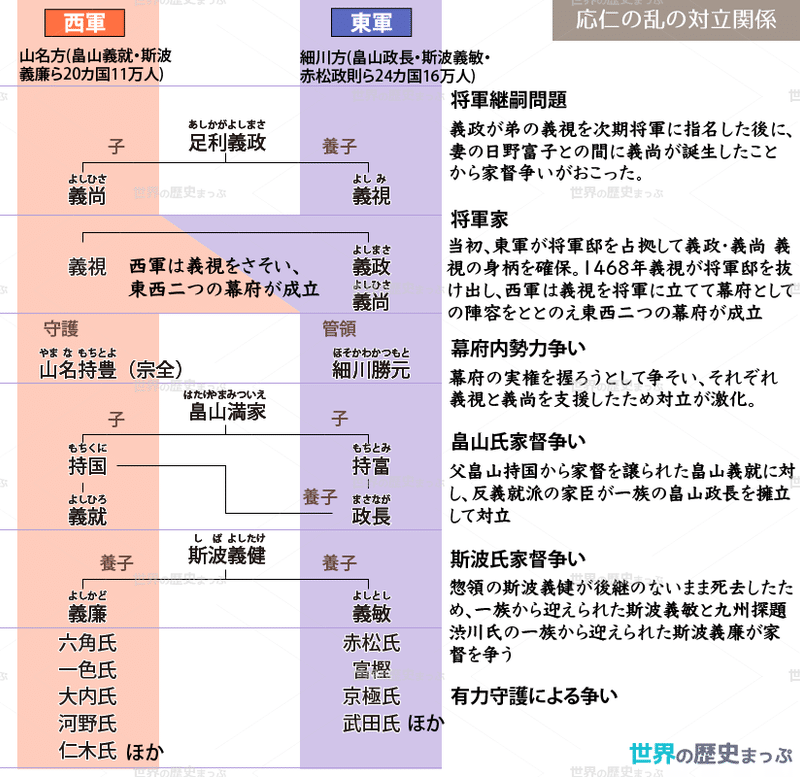

ただこの11年にもわたる戦い、ともかく複雑なのだ。例えば東西両軍の顔ぶれを教科書などで見てみるとこの通り。

応仁の乱の対立関係図 (出典元:世界の歴史まっぷ)

斯波家の家督争いで西軍についたのが「義廉(よしかど)」で東軍側が「義敏(よしとし)」。受験生泣かせも甚だしい。もっと「西助と東吾」ぐらい分かりやすい名前であって欲しかった。

さらに将軍家家督争いを演じた足利義視(よしみ)は始め東軍の総大将だったにも関わらず、のちにそこを抜け出し西軍の総大将になるなど、カオスさ満点だ。

そんな複雑極まりない応仁の乱という歴史の転換点を描き、中世史ブームの火付け役となったのが、呉座勇一さんの『応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱』だ。

かなり専門的な内容にも関わらず、初版から1年半で47万部を超える大ベストセラーになった。編集者も予想外だったという。だが「登場人物が多く複雑極まりない利害関係」「当事者達も先が読めないほどの混迷」「英雄不在の時代」が現代とシンクロするところがあるのだろう。

かつて日本史の授業で教わった応仁の乱といえばこんな感じ。

子どものいなかった8代将軍義政が弟・義視を後継に決めたのち、義政の正室・日野富子が男子(後の9代将軍・義尚)を出産。富子は我が子可愛さに諸大名を味方につけようとした。

ここに幕府内の主導権を争っていた管領・細川勝元と中国地方の守護大名・山名宗全の対立、さらに畠山家・斯波家などの家督争いも加わり、戦いは全国に波及。

結局勝敗のつかぬまま戦いは幕を下ろしたが、長らく戦乱で室町幕府の権威は失墜。各地の武将達は独立勢力として群雄割拠する戦国時代に突入した。

とまぁこんなところだろう。昔読んだ学習漫画でも、日野富子がたいそう悪女に描かれていたのが印象的だった。だが実際のところ「誰か悪い奴がいたから戦乱が起きた」で片付けられるほどことは単純ではなさそうだ。

例えば日野富子。彼女は「我が子義尚の将軍就任を願い、義視を排除しようとしていた」と描かれることが多いが、両者の関係は必ずしも悪くはなかった。というのも、義視の妻は何を隠そう日野富子の妹・良子(よしこ)だったからだ。我が子が成人するまでの後見として義視が将軍職を中継ぎすること自体、むしろ富子の本意だったと言える。

また細川勝元と山名宗全。一般的にはこの2人、宿命的なライバル対決として語られるが、結果的に対立関係になっただけでこの両者の関係はもともと良好であった。勝元の正室は宗全の養女であり、ここにも太いパイプが存在していた。

細川勝元像(出典元:wikipedia)

他にも。将軍義政といえば、銀閣造営などの文化事業ばかりに力を入れ、酒ばかり飲み、政治的には暗愚な君主…という評価が定着している。たしかに、一度出した命令をすぐに撤回する、守護大名家の家督をすげ替える、などなど優柔不断とも言える政治姿勢が争いを悪化させた一面はある。

とはいえ、これも性格の話だけではない。応仁の乱以前、幕府内には大きく3つの政治勢力が存在していた。

①政所執事・伊勢貞親を中心とする義政の側近グループ。貞親は義尚の乳父(めのと/養育係のこと)であるゆえ、「義政➡︎義尚」と将軍継承が行われることで権力確保を狙っていた。

②山名宗全を中心とするグループ。義政は将軍軍権力の復活のため、山名氏のライバル赤松氏を復活させる政策をとっていたため、「義政の政界引退➡︎義視の将軍就任」を望んでいた。

③細川勝元を中心とするグループ。ちょうど伊勢派と山名派の中間の立場で「義政➡︎義視➡︎義尚」と将軍位を継承していくという規定路線をとる。

ここには将軍後継者をめぐる対立軸だけ記しているが、ここに幕府人事や領地問題など、さらに複雑な利害関係がからまっている。例えば幕府のNo.2の役職である管領人事。高校の日本史にも出てくる話だが、室町幕府の管領職は「細川家・斯波家・畠山家」の3家から輩出する慣例になっていた。

②の宗全は、自身の娘婿にあたる畠山義廉を管領にしようと考え、③の勝元は管領職を畠山政長に譲り、影響力を確保していた。対する①の貞親は、山名派でも細川派でもない管領を置こうと、義廉と家督争いをしていた斯波義敏を推していた。さながら半沢直樹ばりの派閥抗争である。

これら3つの勢力をうまく調整しながら強いリーダーシップを発揮するなど、さすがに困難極まるだろう。そういう意味では、義政も不運といえば不運だ。

このような情勢下、①の貞親は諸大名と連携し「義視に謀反の疑いあり」と讒言。義視を誅殺しようとした…が、義視は②宗全と③勝元に助けを求め、逆に貞親は失脚してしまった(文正の政変)。その後義視が事実上の将軍として政務を担い、山名・細川の両巨頭が義視を支える政権が誕生した。

…とこう書けばなんだかことが収束した感じに見えるが、全くの逆。ここからが始まりなのだ。義政は義視に敵対しないことを誓い、全ての罪を伊勢一族に負わせて追放処分とした。伊勢一族をスケープゴートにする代わり、義政は自身の権力を維持した。義政の復権に尽力したのは③勝元であり、「義政引退、義視将軍就任」を狙っていた②宗全の思惑は外れてしまった。当然宗全からすれば、勝元主導の幕政は満足ではない。なんとか形勢逆転を狙っていた。

そして宗全が目をつけたのが、畠山家の家督を現管領・政長と争っていた、畠山義就(よしひろ)。凄まじい軍事的才能と常識・前例をものともしない姿から、著者の呉座氏に「戦国大名の先駆け」とまで言わしめた猛将である。

畠山義就(出典元:wikipedia)

だが義就と争う政長の後見は勝元。宗全は自分の娘婿で20年近い付き合いのある盟友・勝元と袂を別ってでも義就と手を組み、政権奪取を図ろうとした。

そして義就は兵を率いて上洛。山名方が軍事的に優位にたったのを見た義政は、なんと管領・政長を罷免。だが失脚した政長は御所北の上御霊社に布陣、戦の構えを見せた。しかも義政は「山名・細川両者の軍事介入を禁じ、政長・義就に一対一で勝負をさせ、勝った方支持する」という姿勢を示した。日和見の極みだが、義政なりの中立策だったのだろう。

これで争乱は最小限に…抑えられなかった。勝元は馬鹿正直に義政の命令に従い政長(勝元派)に加勢しなかった。ところが、宗全は義政の命令を平然と無視し、義廉(宗全派)とともに義就に加勢。結果、政長は敗北を喫し、宗全はまんまと政権を奪取した。

この結果、勝元は「盟友の政長を見捨てた」として世間の評判がダダ下がりした。「たかがプライド…」と侮るなかれ。中世人の名誉意識は現代人の考えるそれよりもはるかに大きい。命に代えてでも名誉を守る姿勢は強烈だ(ここら辺の話を詳しく知りたければ、清水克行さんの『喧嘩両成敗の誕生』『室町は今日もハードボイルド』がオススメ)。また派閥トップの立場を守るためにも、勝元は反撃を決意した。

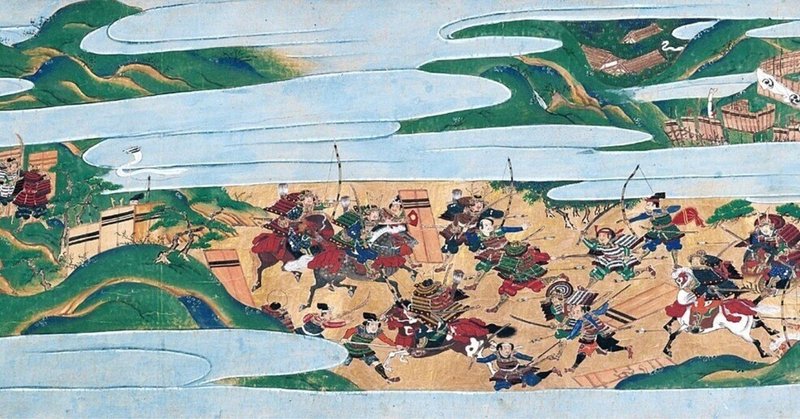

こうして応仁元年(1467)5月には全国各地で細川派が山名派への軍事行動を開始。そして26日にはついに細川方と山名方が全面衝突に入った。もはや事は「畠山家のお家騒動」を大きく超えていったのだ。

この段階でも義政は中立の立場で、義就に京都からの撤兵を求めるなど、両軍和睦を図っていた。しかし半ば押し切られる形で、義政は弟・義視に将軍旗を与え、東軍の総大将に任じた。兄・義政はなんとか和平に導こうと考えるも、弟・義視は違った。ここで戦功を挙げて、次期将軍への足がかりにしようと考えた。こうして「戦争を止められる勢力」が消えてしまった。さながら日本の太平洋戦争開戦である。

足利義視(出典元:wikipedia)

戦況では東軍が優勢であった。ところがこの絶好の和平時期を義政は逸してしまった。強硬派の勝元・義視にこれまた押し切られる形で、「朝倉孝景の首」を講和条件として提示した。朝倉孝景は斯波義廉(宗全派)の重臣で、義廉軍の実質的な大将として西軍の中核であった。当然、義廉からすれば飲める条件ではない。だが勝元としては宗全派にダメージがなければ開戦した意味がないし、義視にしても十分な功績をあげる前に戦が終わっては困る。こうして和平は成り立たなかった。まるで真珠湾攻撃後に日本が和平への道を選択できなかった時のようだ。

こうした和平交渉も東軍優勢だからできる事。ところがその関係がガラッと変わってしまう。西軍の宗全を支えるべく、中国地方の大大名・大内政弘が大軍を率いて加勢したのだ。政弘は母が宗全の養女で、東軍の勝元とは瀬戸内海の制海権を巡って対立関係にあった(余談だが、この時代を描いたNHK大河ドラマ『花の乱』では、藤岡弘、が政弘を演じていて印象的だった)。両軍が拮抗したことで、戦線は膠着。短期で終わると思われた戦争は長期化の様相を呈した。どう考えても第一次世界大戦のヨーロッパ戦線だ。

第一次世界大戦における西部戦線(出典元:wikipedia)

ところがここでどんでん返しが起きる。東軍総大将の義視が出奔し、なんと西軍の総大将となったのだ。「昨日の味方は今日の敵」を地でいく寝返りにも訳がある。終戦工作を行う義政には意を汲んで動いてくれる右腕がいなかった。①の側近グループの中心・伊勢貞親である。義政は和平に動くべく、文正の政変で失脚していた貞親を再登用した。だが「義政➡︎義尚」という将軍継承を狙い、かつて義視を抹殺しようとした貞親の復帰に義視が過敏に反応しない訳がない。

きっと義政からすると「義視も嫌だろうけど、だからと言って自分に敵対する訳ないよね〜(超訳)」ぐらいの見立てだっただろうが、完全に外れてしまった。義視としても「功績を立てるために戦をする」という心持ちであって、決して宗全を嫌っていたわけではない。事実、宗全は「義政引退➡︎義視の将軍就任」を望んでいた。戦力は持ちつつも仰ぐべき権威に欠ける西軍からすれば願ったり叶ったり。こうして事実上2人の将軍が京都に並んだ。西軍は室町幕府を真似て政治機構を整えたので、現在ではこの西軍方の幕府を「西幕府」と呼んでいる。

だがこの行動は当然義政の逆鱗に触れる。これまでなるべく中立の立場をとり和平を探ってきた義政の態度は一変。朝廷への奏上によって義視は官位を剥奪され、さらには「足利義視治罰の院宣」が出された事で、義視は「朝敵」となってしまった。兄弟ゆえに「お互いを分かった気になっていた」のかもしれないが、人間というのは「相手の気持ちを完全にわかることなどできない」という良い教訓かもしれない。

その後もズルズルと戦い続けていた東西両軍だったが、西軍主力武将の一人・朝倉孝景が義政-貞親の工作を受けて、華麗に東軍に寝返った。西軍は主力部隊の1つを失ったのみならず、孝景の根拠地である越前(福井)が東軍の支配下に入った事で京都への補給路の1つを絶たれ、戦局は東軍優勢となった。

朝倉孝景(出典元:wikipedia)

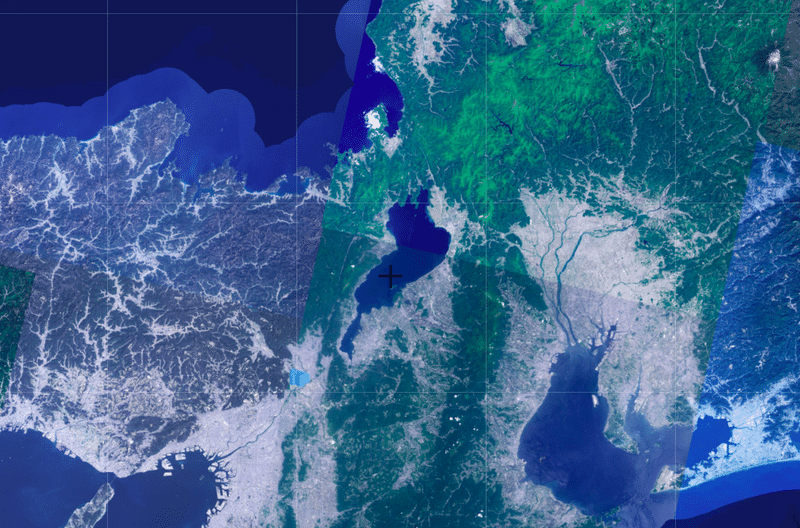

さらに補給路で言えば、東軍の赤松政則が大山崎の天王山(のちに羽柴秀吉が明智光秀を破ったあの天王山)を争奪、山陽地方から「瀬戸内海-大阪湾-淀川」経由で京都に物資を運ぶルートも西軍は失った。

琵琶湖の南西・青い旗が天王山(出典元:地理院地図)

長引く戦乱によって食料は不足し、人々の体力低下は同時に免疫力も低下させたことから、都では疫病(疱瘡・赤痢)が大流行した。さらに終わりの見えない戦いで兵の士気はみるみる低下した。

で、戦はその後どうなったのか?派閥両巨頭の宗全と勝元はそれぞれ開戦の責任を取る形で隠居、山名家は政豊、細川家は政元が当主となった。そしてこの両者の会談の結果、両家は単独で和睦した。しかし東西両軍では大内政弘、畠山義就など講和に反対の諸将もいる。継戦派の武将を説得することなく、辞職することで幕引きを図るのは、現代社会でもよく見られる責任逃れだ。

東軍が圧倒的優勢となった後も講和反対だったのが大内政弘と畠山義就。だが政弘も工作の末「所領・官職の安堵」を条件に幕府に降参。義就は京都の陣を引き払い、宿敵・政長の家臣がいる河内(大阪)に出陣。足利義視は京都を追放され、美濃(岐阜)に下った。西幕府はこうして解散し、応仁の乱は形式的に幕を下ろした。

形の上でこそ東軍の勝利だが、実質的に勝者なき戦いと言える。そしてその過程では数々の「失敗や誤算」が目につく。著者の呉座氏もいう通り、いわゆる「戦国武将の英雄譚」などより、こうした「失敗の歴史」の方がよっぽど現代人の教訓になるのではないだろうか。

ちなみに歴史の専門書を読みこなす自信のない方向けに、この時代を描いた傑作漫画を1つご紹介。記事中にも何度か登場した伊勢貞親を筆頭とする伊勢一族は今風に言えば高級エリート官僚一家。その貞親の妹の婿にあたるのが、幕府申次衆をつとめた伊勢盛定。そして近年の歴史研究でこの盛定の子だと言われているのが、伊勢新九郎。のちに関東で100年の繁栄を築き上げる戦国大名・北条早雲である。

最新の定説をふんだんに盛り込みながら、応仁の乱勃発前後における北条早雲の幼少期〜青年期を描いた(今まさに描いている)作品が、ゆうきまさみさんの『新九郎、奔る!』。

現在10巻まで出ているが、めちゃくちゃ面白いのでオススメだ。この複雑極まる応仁の乱前後の室町政界をビジュアルでわかりやすく、かつコミカルに描きながら、あまり知らない室町人の社会や生き方を知れるシリーズだ。ぜひ呉座さんの『応仁の乱』と一緒にご一読いただきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?