【雑感】人生にはなぜ「好きなこと・やりたいこと」が必要なんだっけ?

ふと探究をする意味について考えた瞬間

いっっつも、何かあるたびに「文章を描き続けるのって大事だ。noteの記事を定期的に書こう。できれば3日に1本だ!」と心に誓うのに、だいたい3~4日過集中で毎日記事を投稿し、その後は燃え尽きて3~6ヶ月放置してしまう。そんな日々を過ごしてもうすぐ2年が経とうとしている。

特にこの1年は仕事のコンテンツ作成に忙しく、何かをじっくり学んだり、本を読んだり、自分の中で内省したり、人とそのことについて対話したり文章にまとめることで言語化したりすることがめっきり少なくなってしまった。

探究学舎という会社で「子どもたちの興味を育む」ことに携わっているはずなのに、肝心の自分が「興味開発<<<目の前の仕事をこなす」状況に陥ってしまっている。

あれ、自分探究できてないぞ。なんとなくそんなことを思いながら仕事をしていたが、とあるきっかけでこんな疑問がわいた。「あれ、そもそも探究ってなんで必要なんだっけ?」。

そもそも探究とは?

探究学習というものに曲がりなりにも関わっている人が必ず考えたことがある疑問。それは「探究ってなんだろう?」。なぜなら、学校だろうが塾だろうが新人だろうがベテランだろうが、人によって驚くほど「探究」という言葉に対する捉え方が異なる。

探究学舎では去年の12月に、教育哲学者の苫野一徳さんをお呼びして「探究とは何か?〜探究の本質に迫る〜」というイベントを開催した。「本質観取」という哲学の方法を用いた、「探究」の本質に迫るという趣旨であった。平たく言えば、参加者が各々の経験や主観を共有していきながら、その議論に参加した全員が「共通了解可能な=確信可能な」定義(条件)を探り、磨き上げていく営みである。

探究のスタッフが15人ほど参加し議論はとても3時間じゃ収まらない…かと思いきや、そこはさすが苫野先生。切れ味抜群の論理思考力の高さと言語の置き換え能力を発揮しながら場をファシリテートしていき、我々は「探究とは何か?」の暫定解を獲得した。それが、

探究とは、私の未知性を既知性へともたらす試行錯誤的営み。

というもの。もしこの暫定解に到るまでの議論のプロセスに興味がある方は、上の記事を参照願いたい。

さて、僕はあまりにもこの探究の定義に納得し(つまるところ僕の今までの探究学舎人生で経験したありとあらゆる「探究的なもの」にこの定義が当てはまっていたが故なのだが)いたく感動していた。なのでコンテンツ作りにこの定義を援用しながら、子どもたちが「そのテーマに関する未知性を出現させるような問いかけは何か?」とか「どんなクイズやアクティビティが子どもたちにとって腑に落ちる試行錯誤的な営みなのか?」などと考えていた。

そして2021年も2月に入り、1つの現象が起きた。巷でclubhouseが流行ったのだ。気軽にトークに参加したり話せたりする音声アプリで、僕もミーハーなので同僚の誘いに乗り始めてみたが最後、あまりの便利さと楽しさにどハマりしてしまった。

出不精で緊張しいな僕にとって、声だけで喋りたいことを喋るだけでコンテンツになりうるclubhouseは最適と言ってもいい。そして各種コミュニティでモデレーターをつとめる「越境能力の高い」僕の友人が、軽いノリでトークイベントに招待してくれた。

このコロナ禍なので、探究学舎の人以外に自己紹介をするのも久しぶりだった。しかも探究学舎のことを知らない人もほとんどなので、その説明もしなければ。あまり時間もないイベントなので簡潔に…と思っていたら、冒頭の疑問が浮かんだのだ。「あんまりここ最近は考えてなかったけど…そもそも探究ってなんで必要なんだっけ?」と。

あまりにも自明すぎた探究の必要性

それに、探究というのは上で見た暫定解に照らせば「営み」のことである。つまり探究とは「それ自体目的」となるかもしれないが、あくまで「学ぶプロセス」のはずだ。ではその営みの先に何があるのか?

探究学舎では、何かの能力を身に付けることに力点を置いているのではなく、子どもたちの「好きなこと・やりたいこと」すなわち興味・関心を見つけるきっかけ作り、そしてその興味の芽を育む伴走に重きを置いている。

興味開発に携わっている立場からすれば「好きなこと、やりたいことを見つける」「自分が生涯かけて探究するテーマ(問い)」を見つける、と言えるかもしれない。

今までこの自分たちがやっていることの価値を疑ったことがなかった(というか今でもその価値そのものになんの疑念もないのだが)が、そもそも論「どうして人生において興味や関心が、自分なりの探究が必要なんですか?」と聞かれたら、結構クリアに答えづらいなぁ、という正直な気持ちもある。

教育というものを考える上でまず第一に必要なのは「社会という文脈に対する考察」だろう。なぜなら「良い教育」というのは「社会の中でどのような人材が求められているのか?」という問いと密接に関わっている。「良い」というのは、社会の中で求められている人材を多く生み出せるから「良い」はずだ。なので「詰め込み学習から探究学習(興味開発)へ」と言ったときに、当然その前提には「教育が行われている社会そのものの変容」がある。

だがこうした言説の中で語られる社会の変化はざっくりしたものが多い。「明治時代以降、西洋諸国をロールモデルに近代化を目指してきたが、21世紀には工場や軍隊で求められてきた”与えられた課題を解決する能力”はもう役に立たない!」などと言われて、まぁわからないでもないがちょっと解像度が粗い気がする。

世の中の問題を整理する

とモヤモヤしていたときに書店で手に取った山口周さんの『ビジネスの未来』という本が考える手助けとなった。

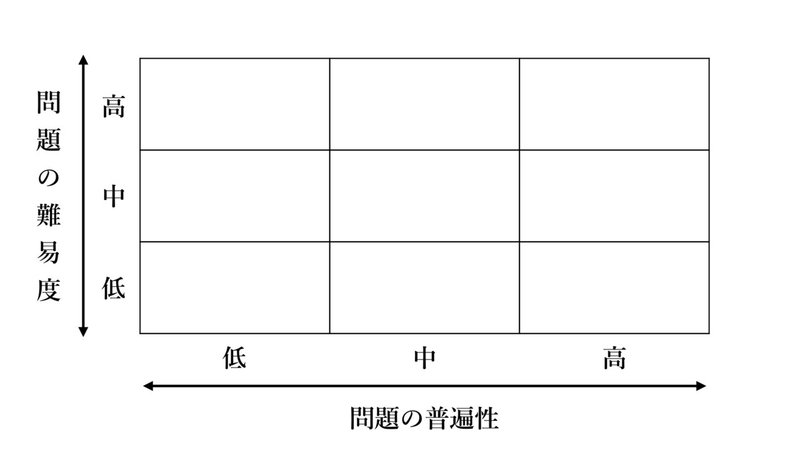

山口さんの著書を読む前まではあんまり深く考えたことがなかったが、問題解決の世界における「問題」とはすなわち「理想とするあるべき姿と現実とのギャップ」のことである。そしてこの社会に存在する問題を「普遍性」(その問題を抱えている人の量)と「難易度」(その問題を解くのに必要な資源の量)という2つの軸でマトリックスにすると次のようになる。

(図1:山口さんの本を参照に筆者作成)

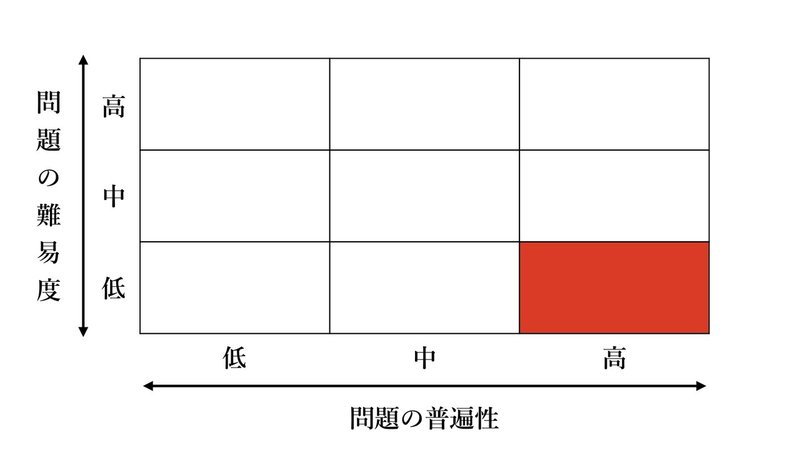

そして「社会の抱える問題を市場経済において解決するビジネス」にしても「国民の抱える問題を公権力の介入によって解決する政府」にしても、どの部分から手をつけるかといえば、右下である(図2の赤い部分)。

(図2:山口さんの本を参照に筆者作成)

企業としても「低いコストで多くの顧客(この場合は問題解決を望む人)がいる部分」であれば、より多くの利益をあげられる。それに国家としても、より多くの有権者が解決を望む課題の方が支持を得やすいだろう。

では赤い部分にあたる人間社会が抱える問題とは何か?それは「物質的不満・欠乏」だ。具体的にいえば、健康に暮らすために栄養のある食事を十分食べ、住むところ・着るものに困らず、日々生活していくための賃金を得られる仕事がある状態がない状態、とでも言えるだろう。

だが、現代社会はこの赤い部分の社会課題を「ほぼ解決しきった」と言っていい(山口さんも著書で強調しているが、”ほぼ”だが)。では赤い部分が解決したらビジネスは消滅し政府は解体するのか?決してそんなことはない。まだ社会に課題が残っているからだ。

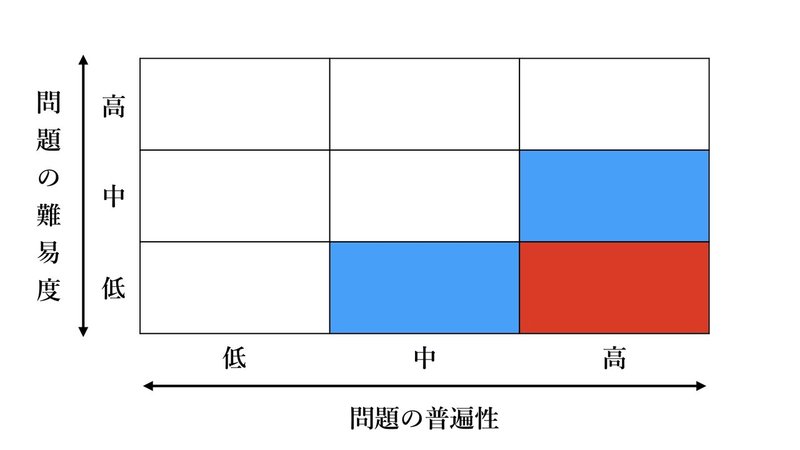

(図3:山口さんの本を参照に筆者作成)

となると次は図3の青い部分のように、企業や国家(ここでは政党と言った方が現実に即しているかもしれない)の行動は2パターンに分かれる。「難易度のより高い問題」に取り組むか、「普遍性のより低い問題」に取り組むかだ。

企業でいえば、投資の余力もあり、より大きな市場を求める大企業は「難易度のより高い問題」にいくし、そうでない企業は「普遍性のより低い問題」に進出する。政府でいえば、政党によって「優先度を高くしている問題は違う」はずなので、その政党の支持勢力によって進む方向が異なるはずだ。

ではこの調子で全ての問題が解決されるかといえばそうではない。なぜなら企業は「利益が出ればなんでもするが、利益がでなければ何もしない」からだ。

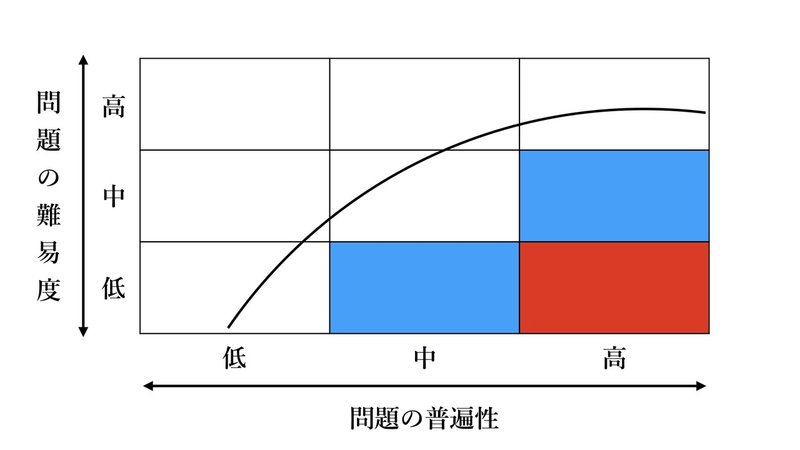

(図4:山口さんの本を参照に筆者作成)

当然企業は「問題解決にかかる費用」と「問題解決で得られる利益」が均衡する限界ライン(経済合理性限界曲線-図4の曲線)に到達するが、この曲線より上は「問題解決の難易度が高すぎて投資を回収できない」し、この曲線より左は「問題解決によるリターンが少なすぎて投資を回収できない」(細かい話だが、なぜこの限界ラインが曲線になるのかはミクロ経済学の教科書でも開いて欲しい)。

山口さんは著書の中でビジネス(企業)しか対象にしていないが、これは政府に置き換えてもあまり変わりはないはずだ。無論この経済合理性限界曲線と同じではないせよ、問題の普遍性が低ければ(つまり問題にする人が少なければ)選挙公約に掲げてもあまり票を集めることはできない。政治家のマニュフェストの優先度が低くなりやすい。

一方問題の難易度が高ければ(つまり問題解決にかかる資源が大きければ)それだけ予算が必要になる。税収が少なくなり国債発行にネガティヴな反応を示す国民が多い中、膨大な予算がかかるプロジェクトはどれほど問題の普遍性が高くても実行は困難を極めるだろう。

まとめると現代社会においては「物質的な欠乏・困窮」という有史以来人類が抱えていた大問題はほぼ解決したが、市場原理(そして民主国家の原理)の中だけでは、どうしても「普遍性の低い問題」と「難易度の高い問題」が取り残されてしまうのだ。

誰が残された問題を解決するのか?

残された問題は、いわゆる「社会課題」と呼ばれるものだ。「物質的な欠乏や困窮」という問題と違って、今日「社会課題」と呼ばれるものは、「なかなか世の中から課題として認知されていない」ものが多い。その問題を抱える人が少なければ(つまり問題の普遍性が低ければ)、その問題そのものが見えないor問題とすら思われない。

こうした問題を解決する主体の1つにNPO(非営利組織)がある。僕も学生時代、カタリバという教育NPOで活動していたが、カタリバのVISIONは「どんな環境に生まれ育っても、未来をつくり出す力を育める社会」を目指し、「意欲と創造性すべての10代へ」というMISSIONを掲げている。

この活動が誕生した背景には「若者が生まれ育った環境によって、未来は創れるという意欲や創造性に差が生じてしまう」という課題意識があった。そしてこうした意欲や創造性は、人と人との対話や長期にわたる伴走によって育まれることもあり、かかる人的リソースは少なくない。またこの課題は僕個人の印象では問題の普遍性高いとは思うが、必ずしも問題を抱えている当事者が「それを問題と思っていないケース」も多い(ありていに言えば、自己肯定感が低いというのは個人の問題であって、それが社会課題だと感じている人も少ないのではないだろうか)。

カタリバが「寄付型の非営利組織」として活動しているのも故あることである。10代の若者(本人の所得がないor低い)相手に膨大な人的リソースがかかる、かつ「何をもって問題の解決とするのか?」という結果が見えにくい類のものを市場原理の中でビジネスとして取り組むのは困難だ。ほとんど選挙権がない10代の若者であれば、政府も積極的には動かない。だからこそ、NPOという形で「多くの人の共感を寄付という形で集めながら」、人材を育成して対話の場や拠点を作り、10代の若者と向き合っている。

ではこのように経済的な合理性もない課題解決に挑む人々のモチベーションは何なのか?探究学舎のやっていること(かつ僕の尊敬する先輩と対話して得た発想)に照らして言語化するのであれば「社会に対する憤りと葛藤、そして未来への渇望」だろう。

NPOカタリバに現場に関わるスタッフはボランティアが多数だったが、みな金銭的な報酬をモチベーションにしている訳ではない。かつ褒められたり賞賛されたりする場面ばかりでもない(自分の対話ダメだったわ…と落ち込むことの方が多い)。

それでも教育現場に向き合いたいと思う背景には「かつて自分も”未来は創れる”という意欲が低かった!という葛藤。「どうして社会や世の中はこんなに生きづらさを自分に感じさせてるんだ!!」という憤り。「だからこれからを生きる若者には自信を持って前を向いて生きていって欲しい!!みんなが前を向いて生きれる世の中を創りたい!!」という渇望。

こうした合理的ではない、ともすればおこがましくもある感情が、人々を課題解決に向かわせるのではないだろうか。探究学舎の授業も「驚きと感動」だけではなく「憤りと葛藤」を大事にしている。具体例を出すならば、経済金融編における発展途上国の経済格差の話。DNA編におけるゲノム編集の話。科学技術史編におけるフリッツ・ハーバーの毒ガス開発の話。建築編のコンクリート建築の乱立に代表される持続可能性の欠如。

子どもたちが「わぁすごい!!」という驚きと感動以上に、「こんなひどいことがまかり通っているなんておかしい!!」「でも一体自分たちには何ができるんだろうか!?」という憤り葛藤、そして「日常でもっとこんな探究をしてこの課題を解決したい!」という渇望。これもまた探究学舎の授業の醍醐味だし、今日求められる一連の社会課題を解決する人材を教育という文脈の中で育んでいくことで大事なのではないか?と最近より一層感じます。

で、興味関心はなんで必要なの?

ここまで書いてふと思ったのは「教育の中で憤りと葛藤と渇望が大事なのはわかったけど、じゃあ興味や関心は?好きなことややってみたいことは?」という素朴な疑問。もちろん社会課題を解決したりするテーマが、めちゃくちゃ自分の興味や関心にどストレートな人もいるだろうが、そうじゃない人もいるだろう(いや、そうじゃない人の方が多いだろう)。

今までは漠然と「興味や関心」と「憤りと葛藤と渇望」を感じるテーマは、なんとなくかぶってるもんだろ…と思っていたが、そんなことないんだろうなと。となった時にまた言語化の助けになったのは先ほどの山口さんの本。

すでに需要・空間・人口という三つの有限性を抱えている世界において、大きな経済的価値を創出しようとすれば、それは「文化的価値」という方向をおいて他にないというのが私の考え方です。(『ビジネスの未来』P200より引用)

そう、「物質的な欠乏や困窮」がある程度解決され(みな生活を普通に遅れる程度のモノは持っている)、グローバル化の進展で地球上での残された投資先(フロンティア)も消滅しつつあり、需要を創出する人口増加率も低下の一途を辿っている。つまり経済的価値を創出し続けるにも限界があるが、現代ではそれでも「無限の経済成長」を志向して「モノをじゃんじゃん使って捨てさせる」という奢侈を礼賛して、その限界を延長させている。そんな構造を変えるには「文化的価値しかない」と山口さんは断言している。

山口さんは、現代芸術家のヨーゼフ・ボイスの「社会彫刻」(あらゆる人々はみずからの創造性によって社会の問題を解決し、幸福の形成に寄与するアーティストである)という概念を援用しつつこう述べる。

これからは、アーティストが、自らの衝動に基づいて作品を生み出すのと同じように、各人が、自らの衝動に基づいてビジネスに携わり、社会という作品の彫刻に集合的に関わるアーティストとして生きることが、求められています。(『ビジネスの未来』P189より引用)

これだ!とこの部分を読んでて思わず腑に落ちた。各々がアーティストのように自らの衝動に基づいてビジネスに携わり「文化的価値」を創出するのであれば、その衝動の根っこには「その人の本当に好きなもの、やってみたいこと」があるはずだ。

事実、もうすでに少しずつではあるが、自分の好きなことを貫きながら、それをビジネスというフィールドに乗せて活動する子どもたちが探究学舎の中にもいる(下の記事は、元素編という授業を受けて元素にハマり、元素かるたという商品を作り上げた塾生のお話)。

もちろんこれは「規模が大きいからすごい」とか「立派に稼いでいるから偉い」とかそういう話ではない。自らの心から溢れ出る情熱を頼りに、様々な試行錯誤的営みを経つつ、社会に貢献するような(この場合は、もっといろんな子どもたちが元素を好きになるきっかけを生み出した)文化的価値を創出したことが、心から賞賛したいポイントなのである(もっと言えば結果そのものよりも、その過程が、大事なのだ)。

別にこれは元素だろうが戦国だろうが宇宙だろうが建築だろうがジャンルはなんだっていい。成長するにつれて変わったっていい。大きなプロジェクトじゃなくていい。でもこうした「好きなこと」「やってみたいこと」は、なかなか出会うきっかけがない。だからこそ、そのきっかけを教育事業の中で生み出していく。それが探究学舎の「興味開発」と言えるのではないか。

とまぁ自分の思考の整理もかねてつらつらと書いてしまった。もちろんこれは今現時点で暫定解的に書いているだけで、探究学舎の公式見解ではない。ただ、今まで自明のことと捉えていた「興味開発」の必要性を紐解いた時に、もっと社会の在り方や変容と合わせて考えることの大事さを改めて感じた数日間であった。

そしてこの文章書くのに熱中しすぎて来週の授業作れてない。やばい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?