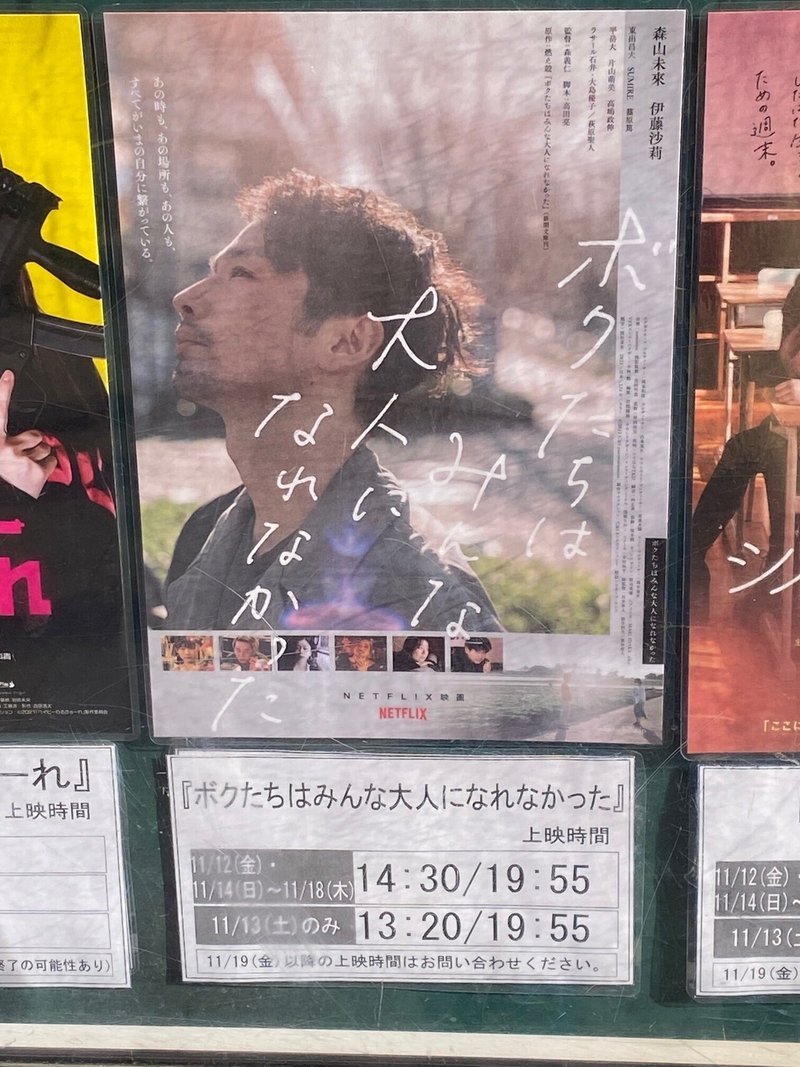

ボクたちはみんな大人になれなかった

Netflix映画というのはかつては映画祭などを除けば、スクリーンで見る機会がほとんどないという状況だった。

2018年の「ROMA/ローマ」だって、海外では一部劇場で公開されたが、日本では東京国際映画祭で上映されたきりでスクリーンでの上映は終わりそうになっていた。

しかし、この作品がアカデミー作品賞にノミネートされると、何故、日本でも劇場公開しないんだという映画ファンからの怒りにも近い声が高まるようになっていった。

日本で劇場公開されない理由は、東宝・東映・松竹の邦画大手3社系の劇場がネット同時配信作品の上映をボイコットしているからに他ならなかった。

自社案件であれば、同時に配信されたり、ソフト化されたりしている作品でも劇場公開するし、CM・予告タイムにはネトフリのCMを流しているのだから矛盾もいいところなんだけれどね。

でも、アカデミー賞で外国語映画賞のみならず、監督賞や撮影賞まで獲得してしまったので無視することができず、配信中の作品であるにもかかわらず、授賞式後の2019年春に急遽、ミニシアター系の劇場や、シネコンでもイオンシネマといった邦画大手3社以外の劇場では上映されることになった。

そして、これをきっかにして、2019年以降は秋から年末にかけて、賞レースに絡みそうなネトフリ映画をミニシアターやイオンシネマなどで配信直前に限定的に公開することになった。

まぁ、全ての作品が賞レースを賑わせることに成功したわけではないけれどね。それに、2019年の「アースクエイクバード」は日本が舞台だから公開されただけだと思うし。

とはいえ、2019年は「アイリッシュマン」と「マリッジ・ストーリー」、2020年は「シカゴ7裁判」と「Mank/マンク」がアカデミー作品賞にノミネートされているので、今年の集中公開7作品のうち、何本かはアカデミー作品賞候補になるのは間違いないと思う。

個人的にはジェーン・カンピオン監督の「パワー・オブ・ザ・ドッグ」とレオ様主演の「ドント・ルック・アップ」はかなりの高確率で作品賞にノミネートされるのではないかと思っている。

一方でネトフリは日本作品の劇場公開に関しては自社では配給せずにケースバイケースでやっているパターンが多いようだ。

純粋なネトフリオリジナル邦画である「彼女」は契約者を増やすために試写会で上映されたのみだったが、劇場公開予定が急遽中止されてネトフリ配信になったアニメ映画「泣きたい私は猫をかぶる」は、配信開始後にひっそりとミニシアターなどで劇場公開された。自分が劇場で見た際には、劇場公開が一旦中止される前の本来の配給会社である東宝映像事業部のロゴが冒頭についていた。

一方で、「日本沈没2020」や「攻殻機動隊 SAC_2045」のようなネトフリで独占配信されたアニメシリーズの総集編は、それぞれ、エイベックス、バンダイナムコといったネトフリ以外の会社によって配給されたうえで、なおかつ、邦画大手3社系のシネコンでも上映されていたりもする。

これは配信された作品をそのまま流すのではないから別作品であると判断したということなのだろう。

そして、今回の「ボクたちはみんな大人になれなかった」は、ネトフリでの配信と劇場公開が同時というパターンがとられた。

ネトフリ作品ではないが、邦画では「劇場」がアマゾンプライムでの配信と同時に小規模ながら劇場公開したのと同じパターンだ。しかも、配給会社が配信会社でないのも「劇場」と同じ。ちなみに本作の配給はビターズ・エンド(冒頭のロゴはネトフリが先に出たが、エンドロールでは配給がビターズ・エンド、製作がネトフリというクレジットだった)。

だから、通常のネトフリ配信作品の先行公開を上映しないような劇場でもかかっているけれど、他社の同時配信作品を毛嫌いする邦画大手3社のシネコンでは上映されないので、結局は小規模公開であることに変わりはない。

最近ネトフリがやっている配信に先駆けた先行上映だろうと、「ROMA」や「泣きたい私は猫をかぶる」のような配信開始からしばらく経ってからの劇場公開だろうと、本作や一時期のディズニー作品のような劇場公開と同時に配信する作品だろうと、洋画だろうと邦画だろうと、邦画大手3社は自社系(関連会社含む)の作品以外は、配信やソフト化を優先した作品の劇場公開はボイコットするという矛盾したことをしているんだよね。

それにしても、伊藤沙莉というのはひと昔前のサブカルとかアンダーグラウンドな世界を描いた作品の世界観にハマる女優だと思う。

高度経済成長期を舞台にした朝ドラ「ひよっこ」、バブル期を中心に人気を集めたAV監督・村西とおるを題材にした配信ドラマ「全裸監督」、かつてはそこそこ繁盛していたラブホテルを舞台にした「ホテルローヤル」、きちんとした時代設定は明言されていないが描かれている風俗の描写がかつてのホテトルにしか見えない「タイトル、拒絶」といった具合だ。

性風俗絡みが多いのは、彼女が風俗嬢とかメンズエステ嬢でよく見かけるタイプというのもあるのかな?あと、あの独特の声のせいってのもあるのかな?喫煙好きな風俗嬢やキャバ嬢がタバコで潰した喉って感じにも聞こえるしね。

可愛いけれども、独特な声質のおかげでアイドル女優的な立ち位置にはなれない。そういうのがサブカルっぽい感じを増長させているのだろうか?

そして、思った。本作の主人公や、その主人公と一時期恋仲になった女性は90年代、小沢健二のファンだったが、その設定を見て、“ファンは推しに似る”という言葉を思い出してしまった。

小沢健二は今年になって、Awesome City Clubの女性メンバーと不倫していたことが発覚したし、フリッパーズ・ギター時代の相方だった小山田圭吾は、かつて障害を持つ同級生を虐待したことを批判されたのみならず、開き直っていると思われても仕方ない発言をしたことから、東京五輪セレモニーの仕事を降板させられた。

それと同様に、主人公は現在では、コロナ禍にもかかわらず、職場では顎マスク、外では営業時間を短縮している店に文句を言い、さらにはノーマスクで外飲みしながら歩く完全な老害になってしまっている。

また、90年代には、さんざん、普通の生活なんてつまらないと言っていた元カノは、現在は普通に結婚して普通に子どもを産んでいるが、それも自分はイケていると思わせるために、スクールカーストの下の方の人たちをいじって自分を大きく見せ、さらに、自分は学園生活の時にイケていたと思わせるために、当時のヤンチャ話を盛りに盛ったりしていた小山田の言動ともかぶるしね。

結局、90年代の渋谷系サブカルはクソだったってことかな。

本作で当時の楽曲が流れていたけれど、結構、今聞くとダサい!

同じ時期の小室サウンドの方が今でも聞けるしね。

それから、約5年前のシーンでAKB48の“恋チュン”が使われていたが、これを聞いて思った。結局、この曲がリリースされた2013年以降、老若男女多くの人に知られているヒット曲って出ていないってことだよね。

それにしても、ネトフリの日本オリジナル作品って、ラブホとかAVなどセックス絡みの描写ばかりなのは何故?春に発表された「彼女」やシリーズものの「全裸監督」もそうだが、何か日本って、表現の自由=性や暴力の描写と勘違いしているのが多いよね。

だから、性的なデザインのものを公共的な場で見せるのはおかしいという至極真っ当な批判に対して、「偏ったフェミの主張」としか思わないのが多いんだろうね。

本作の伊藤沙莉もそうだし、「彼女」の水原希子とさとうほなみもそうだが、名の通っている演者を裸にし、きちんと乳首を見させることを表現の自由と勘違いしているよね。

本当に日本で展開されているネトフリって、世界でNetflixと呼ばれているものと同じなのだろうか?

毎年、米国の映画やテレビの賞レースを賑わす作品を出しているということは、それだけ、リベラルやフェミ的なメッセージが強いってことなのに、日本オリジナルはそれとは真逆のネトウヨ路線だからね。

センスの悪い日本版CMも含めて、とても同じ企業には見えないのだが…。

もっとも、本国のネトフリでも最近、デイヴ・シャペルのコメディ番組におけるトランスジェンダー差別が問題になったりもしているので、もしかしたら、こうしたネトウヨ寄りの思想が本来のネトフリなのかもしれないけれどね。

そして、思った。ネトフリ資本になり、予算やスケジュールに余裕が出ているはずなのに、リアリティのなさは他の邦画と変わらなかった。

日本の話なんだから、事件を伝えるテレビニュースを登場人物が見ているシーンで、そのニュースで容疑者の表記が呼び捨てになっているのはありえないしね。

それから、主人公はテレビ番組のテロップ制作スタッフだが(冒頭の方ではフリップと言っていたが、まぁ、テロップとフリップを同じ会社もしくは系列の会社に発注することはよくあるのでこれは問題視しない)、そうしたスタッフが番組の打ち上げに呼ばれることなんて滅多にないし、呼ばれてもハジにいるだけなのに、これは不自然だな描写だなと思った。

結局、日本の映画やドラマを作っている人って、ニュースを見ないし、それどころか、ワイドショーやバラエティすらもロクに見ていないってことなんだろうね。

まぁ、低賃金の長時間労働だから、ニュースをチェックしたり、テレビ番組を見たりする時間もロクにないんだろうけれどね。

ただ、主人公が参加していた打ち切りになった番組のMC役にラサール石井を起用したということに関しては“よく分かっているじゃん!”って思った。

自分はかつて、彼がMCを担当していたワイドショーに関わっていた時期があるんだけれど、普通、メインMCって、いわゆる本隊と呼ばれる局員を中心に構成されている番組全体の演出担当チーム主催の飲み会とかには参加するけれど、外部スタッフ中心のスポーツや芸能、天気などのコーナーの飲み会にはまず顔を出さないんだよね。

でも、彼はやってきて、ヒラの外部ディレクターやADと気さくに会話していたんだよね。普通、メインMC、しかも、タレントでこういう人って滅多にいないからね。なので、打ち上げを盛り上げる番組MCの役は適任だと思った。

まぁ、その後の浅田真央に対するセクハラ発言辺りから嫌われはじめ、最近は政権批判のコメントも多いことから、ネトウヨからは反日扱いされているけれど、元々は気さくな人だったんだよね。

そういえば、伊藤沙莉のここ最近の出演映画2作品って(本作と東京国際映画祭で上映された「ちょっと思い出しただけ」)、どちらも、コロナ禍の現在のシーンから始まり、観客に違和感を抱かせておきながら、その後、どんどん過去に遡っていく構成になっていて、過去にいけばいくほど、それまで違和感ありまくりだった描写やキャラクターの謎がとけていき、最終的には現在のシーンに戻って、主人公が動きだしていくという作りになっているんだよね。

見る者に違和感を抱かせておきながら、その後提示される過去のシーンで謎解きするという構成は最近の若者には受けがいいようだが、個人的にはクソ脚本だと思っている。少なくとも、きちんと、映画の演出とか脚本の書き方を芸術系の学校とか脚本講座で学んだ人なら、そう思う人が多いと思うのだが、本作の森義仁監督は映画学校出身だし、「ちょっと」の松居大悟監督は演劇畑出身だから、脚本の重要さは分かっているはずなんだけれどな…。

こうした最初は違和感を抱かせておいて、後に提示される過去シーンで謎解きをして、“どうだ?見事に伏線回収しただろ!”とアピールするアホな演出家や脚本家が増えたが、そうした構成だらけで最近最も腹が立ったのは朝ドラ「おかえりモネ」だった。

「モネ」といえば、東日本大震災を題材にしながら、一切、大震災発生の瞬間を見せなかったが、本作も、わざわざ、2011年とか東日本大震災というキーワードを見せ、さらには“余震が続く中”などという言及もされていたのに、一切、大震災発生の瞬間も、余震の描写も見せないんだから、なんだかなという感じだ。

被災者への配慮で描かないというのなら、最初からそういうものを題材にするんじゃない!

そういえば、本作をシネマ・ロサで見たが、この劇場に初めて足を運んでからだいぶ経っているはずだが(たまにしか行かないけれど)、2スクリーン あるのに、毎回地下のスクリーンで見ることになるのは何故?

もしかすると、名画座だった時代に上の階で見たことがあるような気もするが…。高校時代にホラー映画だかなんだかを見た時にオッサンに痴漢されたのって、ここが名画座だった時の話かな?

池袋の名画座で起きた事件ってことしか覚えていないけれど、そんな気もしてきたな…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?