Etude (9)「どうやら巴里、仏蘭西は行く価値はありそうだ」

[執筆日 : 令和3年3月17日]

以前、「令和の徒然」でご案内した、木村尚三郎(1930-2006)さんの「パリ」(文春文庫)で挙げた、世界都市の要件を3つ、覚えておいででしょうか。

(1)一人ひとりがみな違う存在であるということを前提として、世界中の人々が、国籍、民族、肌の色などの点で別け隔てのない意識を持たずに住み合っていること、

(2)絶えず大きな知的エネルギーが都市から噴出し、様々な形で結晶・作品を生み出していること、

(3)全体として生活の匂いに満ち、ヴァラエティーに富んだ美味しい料理や酒が安い値段で楽しめ、国籍・民族・宗教・好みの違いがあっても生活の仕方をさまざまに設計し、それなりにエンジョイできること、

でした。

東京という都市が世界都市にはなっていないことは、少なくとも木村庄三郎さんの定義からは言えますね。パリの街を歩いていると、不思議な空気というか、エネルギーのようなものを肌で感じるのですが、東京の街を歩いていても、それは世界のブランドが軒を占める銀座であろうと、私の住む下町深川でも同じで、空気に力がない、そんな気がします。湧き上がる力を感じないというか。

人は自分の生まれた国以外にもう一つの国を持っている、それは仏蘭西であると述べていた鶴見俊輔は、「三都物語」(1923年)で、フランス革命が「社会的平等の事実を与えたと丈は、誰人否む事は出来ない。仏蘭西は貧民の幸福な国である」と述べ、「巴里に於いては貧者も富者も同じ様に人生を味わう事ができる、總ての人が仏蘭西に於いては人生を享楽する技法(アート)を心得ているから」と述べています(「言語都市・パリ 1862−1945」の竹松良明「自由・平等・博愛」から)。

フランス人には、多分、日本人にはない、人生を謳歌する、人生を楽しむためのアート、または民族な特質(天才と同じ意味のgenie)があるんでしょうね。ですから、パリの街で、外見の見すぼらしい人でも、この人は、詩人か哲学者かと思うような、不思議な雰囲気が漂ってきますが、東京で同じ様な風采の人をみたら、ただの浮浪者か乞食としか見えないかもしれません。昔、樹木希林の写真のフィルムのコマーシャルで、美人は美人なりに、不美人(ブス)もそれなりに、というフレーズがありましたが、パリは、お金持ちにとっては、こんな快適な場所はないでしょうが、お金のない人でも、それなりに楽しめる場所です。なぜなら、名所旧跡の多くは無料ですし、喫茶店に入ってエスプレッソ一杯で、通りを歩く絶世の美人も、若かりし頃のアラン・ドロンのようなイケメンも、総て無料の見放題の街でありますから。それに、何も高いお金を出して高級なミシュランの星付きレストランに行かずとも、その辺の公園で美味しいフランスパン、チーズ、そしてワインで、極上の時を過ごせますから。それに比べて、東京も、多分よくは知らない大阪、京都も、貧乏人には凄く住みづらい町なんだろうなと思います。

そうそう、私が日本の都市、東京もそうですが、淋しいなあと思うのは、広場がないこと。人と人が出会い、行き交う場所である広場が。公園は確かにありますが、老人と子供(親付きの)しか日中人はいないし、若者が空の下で集う場所がないことです。これが一番のパリと東京の都市設計の上での違いではないかと思います。広場は語源的に、対話の場所、意思疎通を図る場所ですが、それがないという事は、日本という国では、個の自由は社会にとっては危ないもの(キチガイに自由)であるという先入観があって、治安の取締、公序良俗違反の取締がしやすいことが都市作りの前提となっているのでしょうが、これでは、いつまでたっても、都会も日本も変わらない、そんな気がします。

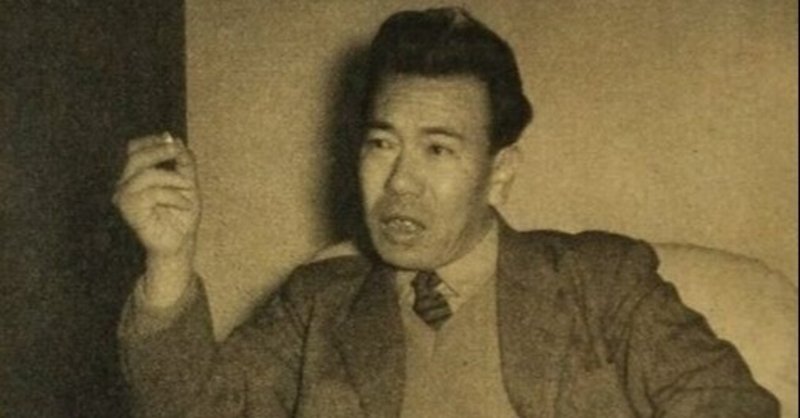

パリに長くいた日本人で、この人はすごいなあと思う人のうちの一人、詩人の小松清(1900-1962)は、1921年から31年フランスにいた人であります。多くのフランス知識人と知り合っていたよう(「沈黙の戦士」にジッド、クローデル、シュワレス、マルロー、ラ・ロッシェル、ド・モンテルラン等)で、特に彼の精神的支柱となっていたのは、アンドレ・ジッドと、マルロー。小松は、フランスと日本の精神的な橋渡しを行おうとした行動的ヒューマニストと称されております。詩のことは私には全く分かりませんが、日本人でジッドやマルローと語り合う事ができた日本人というだけでも、尊敬しますし、今日の今日までこの小松清という人を知らずに生きてきた自分を恥ずかしい気もしますが、彼がフランスについてこんなことを語っています。

「僕は多くの同胞のやうに、旅行者としてここで生活しなかった。のんきに遊学にきたわけでもなかった。僕は鍬を取って百姓になった。失業者になって放浪もした、水とパンで何日も生命をつないだ時代もあった、人足もやった、行商人にもなった、花畑で働きもした、店員にもなった、筆をとって雑誌や新聞に原稿をかいたこともあった、僻村に籠もって独りぼっちで何年ものあひだ絵をかき読書に没頭した時代もある。よかれあしから、この長い年月、様々の紆余曲折の途をたどって人間としての僕が育って行ったのだ。僕にとっては、たしかに第二の《心の故郷》である」小松清「沈黙の戦士」(和田博文執筆「小松清 行動的ヒューマニスト」参照)

金銭的な苦労というのは、別にフランスに行かずとも日本でも経験できる訳で、大事なことは異質なものとの邂逅による精神的な苦悩を経験したか否かでありましょう。そういう苦悩、苦労を経た人だけが知る、フランスという国の深さを、誰でもが知りうるのは無理でしょうが、単なる観光旅行とは違うものが「生活」する人にはあります。なお、前回御紹介した松尾邦之助(読売新聞特派員)は、1946年に帰国しますが、彼は「フランスは住めば住むほど分からない国であり、矛盾だらけであるが、フランス人はたとえ国家的にみた一流国の名称や資格を失っても、尊い自由を死守するであろう」と「巴里横丁」(1953年)に記しているそうです。

こうした苦労に比べて、私の2年間の南仏で語学留学、そして、外交官として過ごした20年間に亘る海外での暮らしは、楽だったなあと。お金で苦労することもなく、仕事も、それほどの苦労もなく、苦労なし人生?ではないけれども、凡人に特有の才能の細切りによる浪費的38年の役所でしたが、自分をエトランジェ(異邦人)と意識する経験は、これこそ、留学であろうと、旅であろうと、或は仕事であろうとも出逢えるものであると思います。後は、頭の脳の意識の問題にはなりますが。

以下は、これはと思った人の残した言葉を記したものですが、もしも、巴里に行かれる機会がありましたら、こうした言葉を思い出しながら、巴里散策をするのも一興かと存じます。それから、仏文学者の辰野隆が、一見風采の上がらない、奇妙な老人ではあるけれども、実は著名な作家であったあの永井荷風のことを書いた文章がありますので、これもご参考までにご案内します。巴里を知る辰野であったからこそ、こうした評価が出来たのだとは思いますが、今こんな老人が都内を徘徊していたら、所謂自警団的な人に注意されるか、あるいは、警察に連れて行かれるかもしれませんが。では、とりあえず、日本人と巴里、仏蘭西との関係は、この辺で一先ず、終了ということで。

「此の日特に僕の興味をひいたのは荷風大人の風体であった。先ず何処からみてもバタヤさんである。身につけているものは頭てっぺんから足の先まで古いものずくめで焦茶の鳥打帽、茶の背広、ネクタイは黒メリンスの布風呂敷の切れ端かと思えた。黒だか紺だかわからぬ擦り切れたズボン、素足に日和下駄というでたちであった。然し、それにも拘らず何処かに曹て欧米で生活した人士の面影が残っていて、往々パリのラテン区の裏町に住んで、読書三昧に年月を送り暮らす古典学者と云った趣さえなくもない。歳は69と承ったが、前歯が二本欠けているにもかかわらず、血色がよくて、五体がしなやかで、その健脚はなおオペラの鼠やパンパンを漁るに足りそうである。声調にも若々しさが張って、粋者通人の話し振りよりも寧ろ明治時代の学者や老書生の談論にちかいところがあった。戯作文章を以て韜晦しても、本質は山の手育ちのぼっちゃんが老熟したおもむきがある。」

辰野隆「忘れ得ぬ人々と谷崎潤一郎」の「印象」(昭和22年冬)(中央公論企画の鼎談(永井荷風、谷崎潤一郎、辰野隆)の印象記)(「言語都市・パリ 1862-1945」からの抜粋)

「おうかかる時黙り返って聳え立つカテドラル、嵐になやむパリの過程をぢっと見守るカテドラル、今此で、あなたの角石に両手をあてて熱い頬をあなたのはだにぴったりと寄せかけている者をぶしつけと思ひ下さいますな、酔へる者なるわたしです。あの日本人です。」「雨にうたるるカテドラル」(「明星」1921年11月)

「パリの魅力は人をつかむ。人はパリで息がつける。近代はパリで起こり、美はパリで醇熟し萌芽し、頭脳の新細胞はパリで生まれる」「パリ」(「暗愚小伝」(「展望」1947年7月)高村光太郎

「然しこの小路に交叉するRue Jacobから先にゆくと、通の情景がずっと変わって、如何にも古風な静かな街になる。春の日が朗らかに、古く汚れた白壁に当たって、その黄い弱い反射が空の緑に対照するのを見ると、まるで18世紀の銅版画の裡の風情である。ああ、巴里には江戸がある。是故に、自分はこの都を愛する」

木下杢太郎「リュウ・セイヌ」(「大阪毎日新聞」1924年7月10日、11日、12日)

「「おつつけ。時間はたっぷりある!」ツワルネルの橋の上に立つ巴里の守護神サント・ジュネーヴの白い記念像は静にセーヌの流れを見下して、美しい微笑を傾けながらこう云っているように見える。巴里に着いた最初の朝、此の地にたった一人知合いの老仏蘭西学者を訪ねようとして、セーヌを目あてにぶらぶらと町を横切った時、突然思いがけなく、ノオトルダムの偉大な建築が目の前に現はれて私を一刹那棒立ちにさせてしまった。その時の喜ばしい心の戦慄。永い間別れていた母親を遠くから見つけ出した時に感ずるであろうと思われるような限りない幸福、涙に輝いた歓喜・・・・・」竹内勝太郎(1894-1935、詩人、黒部峡谷で遭難死)「現代仏蘭西の4つの顔」1930年

「巴里は漸く気持ちのよい、明るい笑いを見せ始めた。街をあるいでもメトロに乗っても至る処に喜劇と茶番がころがっていた。実際巴里人程茶番の好きな人間はいない。但しその茶番を単なる茶番に終わらせずに、そこに深刻にして辛辣な人間分析行う立派な芸術を生み出した処に仏蘭西人の天才がある。モリエールの名作やベルグソンの「笑い」の哲学があるのも偶然ではない」同「西欧芸術風物記」1935年

「巴里という都は、物憎い都である。嘆きや悲しみさへも小唄にして、心の傷口を洗って呉れる。媚薬の痺れにも似た中欧の青深い、初夏の晴れた空に、夢のしたたりのように、あちらこちらに咲き迸るマロニエの花。巴里でこの木の花の咲く時節に会ったとき、かの女は眼を一度瞑って、それから、ぱっと開いて、まじまじと葉の中の花を見詰めた。それから無言で、むす子に指して見せた。するとむす子も、かの女のした通り、一度眼を瞑って、ぱっと開いて、その花を見入った。二人に身慄ひの出るほど共通な感情が流れた。むす子は、太く通った声でいった。」

「おかあさん、たうたう巴里へ来ましたね」岡本かのこ(1889-1939、岡本太郎の母、作家)「母子叙情」

「リベルテも、エガリテの、みんなくわせもので、日々に、月々に、世界のおのぼりさんをあつめる新しい手品に捺す古いスタンプのようなものだ。騙されているのは、フランス人じしんもおなじことで、騙している張本人は、トゥル・エッフェルや、シャンゼリゼや、サクレ・キュールや、セーヌ河で、そんな二束三文な玩具を、観光客は、目から心にしまって、時分もいっしょの世界に生きている一人だと安心するのである。ーそんな手には乗らないぞ。と、しみったれたエトランゼーの一人の僕は、パリを横目でにらむことを早くも身につけた」金子光晴「ねむれ巴里」

「斑猫です、誘っては逃げ、誘っては逃げ、たくみに身をかはし、身をそらし、とらえようとする手の尺だかりを、つねに先がけ、つねにあとじさり」深尾須磨子「斑猫」(パリを象徴的に捉えた詩、真鍋正宏の説明)

「私にも好きな通りがある。それはルクセンブール公園の外郭に沿った、オーグスト・コント通りだ。人は殆ど通らないが、夜のこの通りの美しさは、神気寒儉たるものがある。一丈余りの高い鉄柵に沿って、黒黒としたマロニエの太い幹が立ち並び、鬱蒼とした樹木の下をこつこつと歩く人影が黙りこくついている。古い煉瓦燈が青く輝き、片側の建物は盡く閉ざしている中を自分も黙黙として歩く寂寥は物凄く身慄ひするほど美しい。」横光利一(1898-1947)「欧州紀行」1937年(パリ訪問は、1936年)

「パリ人士はある意味において田舎物である。かれ等は自分の国、自分の都会、自分の流行があることを知って、他に如何なる国があるかを知らぬ者が多いのである」高浜虚子「渡仏日記」

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?