「なぜ政府は動けないのか」を読んで

今年から大学院に通っている。といってもオンラインで受けられるので、自宅で仕事をしながら授業の時間は授業をうけるというライフスタイルに変えた。

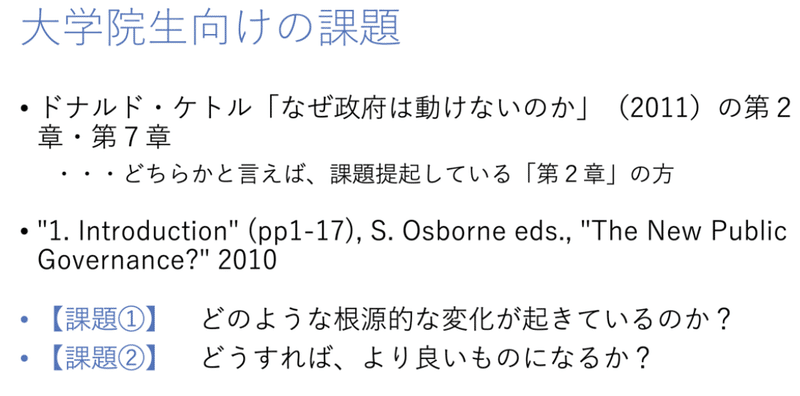

多くの文献をインプットする課題をもらい、いい機会だとおもって読んでみる。学部時代とは違って実務をしてきた分、理解と思考のの幅はひろがっている。

学んでいるものは、大きな分け方でいうと、「公共政策」とかになるのだろう。慶應義塾大学政策メディア研究科の社会イノベーターコースというものである。

こんな課題がでた。

いまのコロナ対策の対応の遅れや、いまやっている仕事の中での葛藤がうまく書かれていたので、この課題を備忘録としてnoteに残しておこうと思います。

1、どのような根源的な変化が起きているか

New Publick Mangement(NPM:公共経営)の導入により、行財政改革を進めた結果、公共領域への民間セクターの参入が続いている。イギリスでは、1979年のサッチャー政権、米国では1981年のレーガン政権、日本では、1982年の中曽根政権から民営化の流れとして起こってきた。90年代後半より、少子高齢化、人口減少社会で新たな複雑な課題が散見する中市民のニーズに応える形で公共サービスは多様化しその担い手として多様な主体が公共サービスを担うようになり、新たなNew Publick Governance(NPG:公共ガバナンス)の体制に移行していった。NPNのように市場構造のみ重視するのではなく、官僚機構のような階層性や協調ネットワークも使っていく。ネットコムの言葉にするならば、ガバメントソリューション・マーケットソリューション・コミュニティソリューションを使いこなすということである。

一方、行政・民間・NPOなど多様な主体が公共を担うことで、1)全体のシステムを把握して責任をとる人が不在2)想定外の事件や災害に対応ができていないと、いう課題が起こっている。

ドナルドケトルは、そのなかで、小さな政府≠民間活用ではないと説く。

政府を小さくすることなく(予算や権限を小さくすることなく)、民間に移行できるものは移行したほうがいいというイデオロギーのもと、

予算をつけ、民間に委託してしまった。

政府が業務実現のために技術のある民間企業を利用するという実際的な考え方(現実主義)を取り入れた結果でだと書かれている。

最近の日本の例だと厚労省の「接触確認アプリCOCOA」の開発の事例などがわかりやすいだろう。

政府はサービスの詳細や細かな設定、サービスの要件定義を含めて委託事業として民間に出している。

そこから、受託した会社は、複数の下請け会社に業務を再委託している。

陽性者の登録は医療機関が行い、普及は中央政府・地方政府もやっている。複雑なネットワークでシステムを動かすものであった。

しかし、アプリの決定的な欠陥がそのまま放置され、アプリは機能していなかったのにも関わらず数ヶ月放置されたままとなっていた。

責任を取るのは、厚労省なのだろうか、それとも民間会社なのだろうか、責任があいまいになり

全体をガバナンスすることができなくなっている事例だと思う。

2、どうすればより良いものになるか?

NPGをより機能させていくためには、説明責任のシステムが必要だとドナルドケトルは説いている。

ガバメントソリューション(権限による説明)ではそれは不可能だといい、GS/MS/CSのそれぞれの角度から

説明責任をとるための方針を提示している。具体的には、(1)権限(2)契約(3)規制(4)民間の基準設定

(5)任意の自己規制(6)交渉による規則づくり(7)市場(8)インセンティブ(9)競争

と多様な形で説明責任を求めていく事が大事だが、どの問題についてどれを使えばいいのかは検討が必要だと述べている。

以下は、私見であるが、NPG(公共ガバナンス)を監視する仕組みがわかりづらくなっていることが問題と私は考える。

公共サービスの担い手を閲覧したり、評価したりすることが、市民からは見えなくなっている。

各省庁や地方行政に情報開示を行えばもちろん可能だが、ブラックボックス化している。

もちろん癒着は問題だが、信頼や実績を担保するための評価を市民が行うこともできるのではないか。

現状では、文献のなかでも指摘されていたように委託業者の評価までも、民間に委託しているケースが多く政府自体も

評価しづらくなっている。

業務委託を検証可能なデータとして提供するという点では、日本政府は昨年に新型コロナウイルス感染症対策として

全国の地方自治体に合計約5兆円のお金が配られた地方創生臨時交付金の使用用途について、インターネットでそれぞれの

市町村ごとに検索可能にしている。また良質なPPPを実現するために自治体ニーズと企業のシーズのマッチングにも積極的に取り組んでいる。

これをすべての委託事業をまとめて公開可能にし、評価ができる仕組みを構築すべきだと考える。

またシステムとして、日本政府の事業の全体を検索可能にするサービスを民間のシンクタンクが提供している。

構想は素晴らしいが2019年で止まってしまっている。

大きな政府につくる

思考の実験として、「中国」のような政府と民間の関係をつくる方針もあり得ると思う。政府と民間・NPOは対等ではなく、政府のもとで活動するものとしている。市場経済のなかでグローバル企業と戦うがあくまでも政府のコントロール化におくものとする。新型コロナ対策で、西側諸国がことごとく対応が遅かったのは、前例主義と法による意思決定である。

行政には、移動を制限する根拠となる法律はなかった。

一方、中国のような一党独裁国家は、移動を制限し、国民に民生アプリを強制的に入れて行動を管理し徹底した対策をすぐに取れたと思われる。

大きなイデオロギーのぶつかりあう21世紀にどの道を選択すべきか考えることも必要かと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?