日本人の踏跡を訪ねて:白石博士孵化場

7月前半は、チリ南部のアイセン州で過ごした。半分はサーモン養殖会社の拠点で取材(別noteにまとめてある)、半分はコジャイケという町に滞在した。コジャイケは、かつて国際協力機構(JICA)による養殖技術協力プロジェクトが進行していた小さな町だ。滞在目的は、その日本人の踏跡を訪ねることにあった。

この町に初めて来たのは、2年前の1月。カヤック旅行で遭難しかけたところを養殖会社の船に助けてもらい、約300km離れたプエルト・グロッセという港から町まで運んでもらった。町のどこにいても見える、丸く弧を描いた巨大な岩丘が印象的で、今回もその岩丘を眺めながらコジャイケ再訪を実感した。

目的がカヤックという旅行では、陸に上がった瞬間から一気にやることがなくなる。実際に初めて訪問では、一泊44ドルという分不相応なホテルに泊まったり、スマホが壊れていたので買い換えたり、羊肉を食いまくったり。やたらと財布の紐が緩んだ記憶がある。もう一つの定番といえば、町や景色が見渡せる展望台巡り。コジャイケの展望台は、世界一きれいな林道といわれることもある全長1240kmの「カレテラ・アウストラル」の脇に建てられたもので、シンプソン川と岩丘を見渡せる。当時は何の気なしに写真を撮ったが、シンプソン川のほとりにある施設こそが「白石博士孵化場」だった。それを知ったのは、帰国後にサーモンの養殖について調べ始めたときだった。

チリでのプロジェクトが始動したのは、1972年。サケ漁に適した自然環境を持つパタゴニアの川にサケを放流し、産業にしようというのが目的だった。サケは本来、チリにる魚種ではない。プロジェクト達成には、日本から空輸した卵を孵化させる必要があり、そのために建設したのが「白石博士孵化場」だった。建設場所の選定から完成には、4年の歳月を要した。

孵化場にはプロジェクトメンバーの一人だった、白石芳一氏の苗字を冠した。栃木県・日光の淡水養殖研究所で活躍し、国際協力の経験もある人物だったという。ただ、白石氏が実際に孵化場を見ることはなかった。72年11月、脳内出血で急逝したからだ。一足先に到着していた水産技術者・長澤有有晃氏と二人三脚でプロジェクトを推進するはずだったが、首都・サンティアゴの病院に搬送されたあと、56歳という短い人生の幕を閉じた。孵化場の名前には、乾坤一擲のプロジェクトに臨んだ白石氏への想いが込められたに違いない。

孵化場を管理するマルセロ・ディアス氏が、施設を案内してくれた。連絡先が分からなかったので、突然訪問して翌日のアポを取った。ディアス氏は30年前から、孵化場での仕事に携わってきた。出身は首都・サンティアゴだが、父の仕事の関係で、幼少期からコジャイケに移り住んだ。父は整備士として、自動車メーカー・ボルボに勤務。自然とディアス氏も整備士の仕事を手伝うようになったが、彼は自分の人生を探求していた。「整備士は父の道だった。展望台があるところから孵化場を見下ろして、いつかあそこで働けたらと考えていたよ。孵化場とは知らなかったけどね。たくさんの人や車が往来して一般人は立ち入れなかったから、やりがいのある仕事があるんだろうなと想像していた」

ディアブロ氏は知り合いのつてで、運良く孵化場で働き始めた。25歳だった。当時の仕事は施設の物品管理。日本が買った実験器具や薬品のスペイン語版リストを作ったり、必要材料の数量を管理していた。「仕事でどういった薬品がどれだけ到着したかを報告しなくちゃいけなのだけれど、魚病の研究者で一人すごく寡黙な日本人がいてね。まともに話せるようになるのに2年かかったよ。でもみんないい人だったね。」と振り返る。ディアブロ氏はそのあと、徐々に稚魚のサンプリングといった業務にも携わるようになり、現在では孵化場に家族と住みながら施設を統括している。

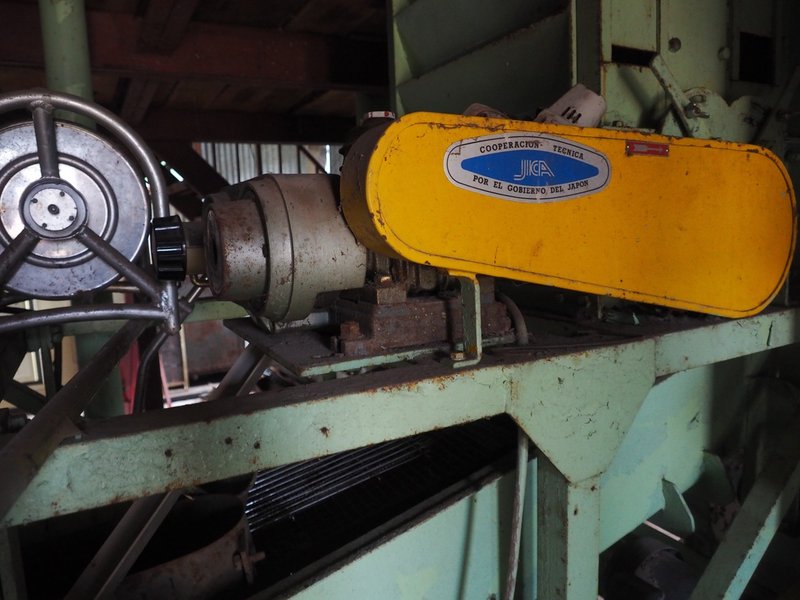

今でも残っている、当時の実験室を見せてもらった。ホルマリンに漬けられたサーモン、「1–ナフトール」や「塩化コバルト」といった日本語のラベルが貼られた薬瓶、見覚えのある計器や顕微鏡。椅子は木製の四角いもので、日本の理科室をそのまんま移転させたような実験室だった。トタン屋根の倉庫には飼料生成機が保管されている。床にベタ置きされた駆動系部品は日本人がチリを去ったときから、1㎜も動いていないのではないかと思われた。

白石孵化場では通常の採卵・販売事業のほかに、チョウザメの養殖プロジェクトが進んでいる。施設としては、チリでよく見る産業化した養殖施設と比べると小規模で手作り感があるが、少しずつ改修を重ねている。

ただ、ディアブロ氏はサーモンの養殖業に携わる人間としては、意外な発言をした。欧米の外資系養殖会社の話になると「あいつらは金儲けのことしか考えてないよ」。現在、サーモンの養殖に携わるのは、コジャイケのあるアイセン州ではなく、その北に位置するロス・ラゴス州の人間がメインとなっている。外資系企業の会社所在地もロス・ラゴスの会社が多い。そして彼らの養殖事業領域はロス・ラゴスにとどまらず、アイセン州や南部のマガジャネス州にまで広がっている。ディアブロ氏の言葉には、外資系企業に対する嫉妬、あるいは土地が搾取されるばかりで社会的・経済的な恩恵を受けられないことに対する不満が滲んでいた。

毎年誰かしらは日本人がこの孵化場を訪れるという。少し古びた施設を一通り説明してもらったところでディアブロ氏は「ヒカ(JICA)が見たら、泣いちゃうかもな」と少しばつが悪そうに語った。ぼくは全くそう思わなかった。ごくごく単純に、今でもこうして役に立たなくなった資材を全て保管し、いつでも施設を案内できるようにしているディアブロ氏の親日感情に、温かさを感じていた。

もしよかったら、シェアもお願いします!