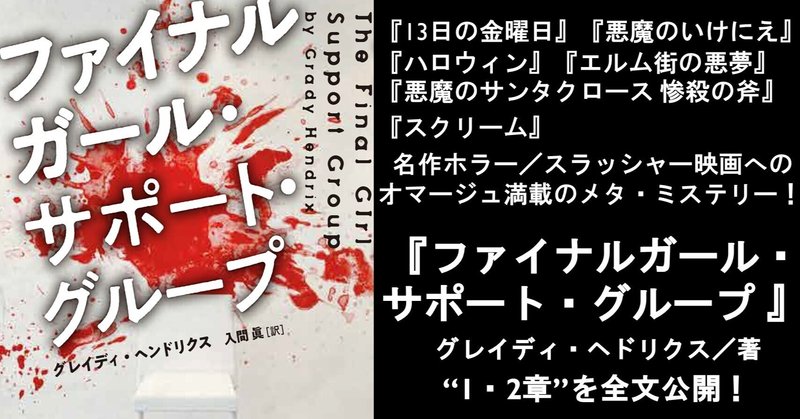

『ファイナルガール・サポート・グループ 』 グレイディ・ヘドリクス/著〝1・2章〟を全文公開!『13日の金曜日』『悪魔のいけにえ』『ハロウィン』『エルム街の悪夢』『悪魔のサンタクロース 惨殺の斧』『スクリーム』ーー名作ホラー/スラッシャー映画へのオマージュ満載のメタ・ミステリー!

『ファイナルガール・サポート・グループ 』 グレイディ・ヘドリクス/著〝1・2章〟を全文公開!

『13日の金曜日』『悪魔のいけにえ』『ハロウィン』『エルム街の悪夢』『悪魔のサンタクロース 惨殺の斧』『スクリーム』ーー名作ホラー/スラッシャー映画へのオマージュ満載のメタ・ミステリー!

第一章 ファイナルガール・サポート・グループ

朝、目を覚まし、ベッドから出ると、植物におはようと声をかけ、プロテインバーの包みを開けて、一リットルのミネラルウォーターを飲む。目覚めからたっぷり五分たったところで、自分が今日死ぬかもしれないことをようやく思い出す。年を取ると、鈍くなるものだ。

リビングルームでストレッチ運動をしてから、膝蹴りを四十回、掌底打ちを四十回、それから汗がコンクリート床にぽたぽた落ちるまでサイド・マウンテン・クライマーをこなす。ひじ打ちを肩がほてるまで繰り返したあと、トレッドミルに乗って速度目盛りを7まで上げ、太ももが焼けて胸が張り裂けそうになったら、そこからさらに五分走る。危険のなんたるかをつい忘れていた自分を罰しないといけない。特に今日は。

シャワーを浴びるあいだ、バスルームの内側から南京錠をかけておく。シーツの中に這い戻りたい衝動を封じるためにベッドメイクをする。紅茶の支度をしているとき、電気ケトルがパチンと音をたてる前に、この日最初のパニック発作がやってくる。

ひどい発作ではない。巨人の手で肺をつかまれるような胸の痛みだけ。目をつぶり、喉の内側の筋肉をリラックスさせることと、深く息を吸って肺の底にまで酸素を取りこむことに専念する。二分半ののち、再びふつうに呼吸できるようになったので、目を開ける。

こんなことができる場所は、世界中でこのアパートの部屋しかない。ベッドルームとリビングルームとキッチンとバスルームがあって、相応の警戒を怠らなければ、二分間ものあいだ目を閉じることができる。外の世界はノンストップの殺人パーティだから、ほんのわずかでもミスを犯したら、わたしは死んでしまう。

リビングルームに行き、今日の死者数がどうなっているか確かめるためにCNNをつけ、最初の映像を目にしたとたんに思い知らされる。これからの二十四時間はひどいものになるだろう、と。

CNNが画面に映し出すさまざまなガラクタ情報の中に埋もれているのは、サマーキャンプ場を撮影したドローン映像だ。建ち並ぶキャビンの外に集まっている何台ものセダンや緊急車両、木々のあいだにうごめく白い防護服姿の人たち、道路を封鎖する警察の黄色いテープ。画面が昨夜の録画映像に切り替わり、暗闇でいくつものライトから青い光が放たれる。ヘッドラインがわたしの腹を殴りつける――〝レッドレイクの悲劇、再び〟。

音声をオンにしてみると、まさにわたしが恐れたとおりの内容だ。シーズン終了にともなってレッドレイク・キャンプ場の閉鎖作業をしていた六名の指導員が何者かに殺害されたという。殺害に使用されたのは手持ち鎌、電動ドリル、弓矢、マチェーテ。犠牲者は七人になるところだったが、最後のひとり――CNNの字幕によるとステファニー・フューゲイトという十六歳の少女――が屋根裏の干し草置き場から犯人を突き落としたらしい。

殺害犯の身元はまだ特定されておらず、画面にはステファニーが映っている。丸顔で透き通るような肌、歯列矯正器具を見せてにっこり笑うクラス写真の彼女を見て、わたしは胸に痛みを覚える。ゆうべ以降、彼女は二度とあんな幸せな表情になれないだろう。今や彼女はファイナルガールなのだ。

ホラー映画を観ると、無言の殺人鬼は麻薬常用者やセックス好きの女子やオタクや体育会系や保安官補を殺したあと、今度はヴァージンのベビーシッターを追いかけて森に入っていく。ベビーシッターはほかのみんなに、この寂れたサマーキャンプ場でパーティをしないほうがいい、廃墟になった精神科病院に侵入しちゃいけない、人里離れた湖で全裸で泳いではだめ、と警告した人物だ。特に今はハロウィーン、もしくは感謝祭か植樹祭、あるいは過去に起きた未解決殺人事件の何周年かの記念日なのだから、と。殺人鬼はチェーンソーかボートフックか肉切り包丁を持っているが、彼女のほうには何もない。腕力もなく、立派な体格もなく、ショットガンもない。彼女が持ち合わせているのは、すぐれた有酸素運動能力と、いかにもアメリカ的な顔つきだけ。それでもどうにかして彼女は殺人鬼を殺し、そのあとはぼんやりと遠くを見つめるか、駆けつけた警官の腕の中に倒れこむか、泣きながら恋人のもとへ走っていくか、気のきいた決めゼリフを吐くか、一本だけ残っている煙草に火をつけるか、最後にぞっとするような疑問を口にするか、とめどもなく叫び声を上げながら救急車で搬送されていく。

そんなファイナルガールたちの身に何が起こるか、知りたいと思ったことはないだろうか。警察が彼女たちを容疑者からはずしたあと、いずれ犯罪実録本の表紙を飾ることになるクラス写真の歯列矯正とニキビと寝癖の目立つ顔がメディアに公開されたあと、犠牲者のキャンドル追悼式で黙祷したあと、誰かが記念樹を植えたあと、いったい彼女たちがどうなるかを。

そんな彼女たちに何が起こるか、わたしは知っている。映画化の契約が成立したあと、映画のフランチャイズが失敗に終わったあと、まわりのみんなが大学の入学願書を書いているのに自分だけが暗闇を怖がっていないふりをしながら宿泊治療施設に閉じこめられていることに気づいたあと。ひっきりなしにトークショーに出演したあと、三人めのセラピストがゾロフト錠を機械的に処方するだけなのでこのままでは回復は望めないとわかったあと、自分に起こる唯一の楽しいできごとは十六歳のときにしか起こらないと悟ったあと、外出するのをやめたあと、ほかの女性が〈ティファニー〉のショーウィンドーを見て回るように錠前屋めぐりを始めたあと、事件で死んだ友だちの親たちから向けられる「なぜおまえじゃなかった?」という視線に耐えかねて町を出たあと、すべてを失い、火事を経験し、自分のストーカーたちのファーストネームを知るようになり、そうしたすべてのできごとのあとに何が起こるか――わたしが今日行く場所に行き着くことになる。バーバンクのとある教会の地下室で壁を背にしてすわり、自分の人生の破片をどうにかつなぎ止めようとするのだ。

わたしたちは絶滅に瀕した種で、わたしはそれをありがたく思っている。現在、わたしたちは六人しかいない。かつてはもっと多く存在していないことを悲しく思ったりもしたけれど、わたしたちは八〇年代の生きもので、世の中はどんどん進んでいる。以前は事件から何周年かの節目やたまにある映画シリーズのリブートのたびにメディアが昔の記録映像を引っぱり出してきたが、このごろは石油流出やウィキリークスやティーパーティやタリバンに取って代わられている。わたしたち六人は別の時代に属している。わたしたちのことはメディアで見えない。わたしたちは存在しないに等しいのだ。

CNNを消したとき、自分の数えまちがいに気づく。わたしたちは本当は七人いる。けれど、クリシーのことは考えたくもない。誰だってそうだ。彼女の名前を口にするだけでいらいらしてしまう。なぜなら、彼女は裏切り者だから。グループの開始時刻まであと三時間しかないけれど、次の一分間を深呼吸に費やし、集中力を取り戻そう。

エイドリアンはひどく動揺することだろう。レッドレイク・キャンプ場は彼女の身に事件が起こった場所だが、のちに彼女が買い取り、学校での銃乱射事件を生き延びた生徒や誘拐犯から逃れた子どもなど、暴力の被害者のための避難所に作り替えた。今回の事件は彼女が人生を送る場所で起こったのだ。少なくともそのことがわたしたちに新しい話題を提供し、おなじみの不毛な口論をしなくてすむだろう。

これ以上ぐずぐずできない時刻となり、わたしは出かける支度をする。週に一度行く通りの向かいのレンタル郵便受けと、月に一度の脱出ルート確認と、日用品を買うために二週に一度通う角の店を除けば、グループはわたしがこのアパートから出る唯一の機会だ。わたしはリスクを好まない。髪をショートにしているのは敵につかまれないため。ランニングシューズを履くのは移動を余儀なくされる場合に備えて。だぼだぼの服は着ない。

ポケットの中身を確かめる。鍵、お金、携帯電話、武器。二年ほど前のアクシデント以来、公共交通機関を使う際に拳銃を携帯するのはやめたものの、催涙スプレーとカッターナイフを右の前ポケットに忍ばせ、カミソリの刃を左足首にテープでとめてある。ヘッドフォンは着けないし、サングラスはかけない。つかまれる部分がないようにジャケットを身体にぴったり着こむと、植物に行ってきますを告げ、大きく息を吸ってからアパートを出て、わたしの死を望む世界に立ち向かう。

ファイナルガール・サポート・グループPART2

コットンパフで作ったヒツジが「イエスさまはヒツジが大すき!」と言っている。

墓から出てきたガリガリの幽霊三人組が「ゆうれいはコワい……けど、せいれいはコワくないよ!」と告げている。

色とりどりの油性マーカーでぐちゃぐちゃと描かれたかたまりが「イエスさまはよみがえった!」と叫んでいる。

最後のものには思わずぎくりとしてしまう。グループに集まるわたしたちは全員が〝復活〟という概念と複雑なかかわりを持っているのだ。

わたしたちは円形になってすわるべきなのだけれど、五人でひしゃげたCの形にすわっている。誰ひとり入口ドアに背を向けたくないからだ。ダニィは腕を組み、脚を広げ、オレンジと黒の色画用紙で作られたジャック・オー・ランタンがたくさん飾ってある壁の前で平然としたカウボーイのたたずまいですわっている。この世界で、彼女ほどもうすぐハロウィーンだと知らせる必要のない人物はいない。

マリリンは脚を組み、片手に〈スターバックス〉のカップ、膝には床に触れさせたくない新しいハンドバッグをのせている。千百三十五ドルもした品だとジュリアに言っていたが、それは疑わしい。フェイク革のハンドバッグにそんな値段はつけられないし、マリリンが本物の皮革を自分の肌に触れさせることは絶対にない。

「あたし、何か食べないと集中できないんだ」ヘザーが〝あたしは一九八八年から一睡もしてない〟といういつもの果てしない繰り言の一環で、身を乗り出して両手を振り回しながら言う。「低血糖のせいでさ」

どうやら今日の論争テーマは〝軽食〟になりそうだ。

ジュリアは車椅子にすわったまま、見るからに退屈し、車輪を指でせわしなくたたいている。『ビッグショット・ダディ』のTシャツ姿でじっとながめているのは、両手を大きく横に広げて空に浮かぶ男が描かれたしわくちゃの大きな絵だ。絵には「イエスさまはしんだけどいきてる」とある。

以前は日曜学校のアート作品に囲まれながらみんなで会うことに奇妙さを感じていたけれど、今では毎回自分の視界と出口を確かめたあとに最初に目をやるのがこの作品たちだ。将来的に殺人の犠牲者になりうる子たちの芸術的自己表現に興味があるわけではない。わたしは警告サインを探している。火を噴く銃や血まみれのナイフの絵を。自分の姿を三角の牙で両親をまっぷたつに引き裂く首なしモンスターとして描く少年たちを。この子どもたちのひとりがやがてわたしの敵に成長し、わたしたちを殺そうとしたモンスターどもの仲間入りをする危険性の兆候を。

「グループの前に食事をしたらどうかしら?」キャロル先生が示唆する。「それが助けになるかもしれないわ」

キャロル先生はこの部屋でドアに背中を向けられるただひとりの人物で、この十六年間そうしてきたようにCの開いた口の位置に腰を下ろし、非の打ちどころのない姿勢でペンをかまえ、ノートパッドを片方の膝の上に置き、わたしたちのどんな言い分にも向けてくる注意と関心をヘザーの軽食にまつわる強迫観念にも向けている。

「それじゃ、あたしの予定と合わない」ヘザーは言う。「回復中の依存症患者はシラフでいるために予定に沿って行動するのが大事だし、あたしは早めに家を出なきゃいけない、だって免許証を警察に没収されてまだ返してもらってないし、だからここに来るのにみんなより時間がかかるんだ、遅刻しないことが大事だと思うからね。まあ、エイドリアンはそういう考えがないみたいだけど」

「エイドリアンが遅れているのには、それなりの理由があると思うわ」とキャロル先生。

「エイドリアンが顔を見せたら驚きだわ」ジュリアが言う。明らかに彼女もCNNを見ている。「誰か、彼女と話をした? いくら電話しても留守電だったけど」

「携帯の電源を切ってるんでしょうね」マリリンはそう言うと、糞便のにおいを嗅いだように顔をしかめる。「マスコミよ」

マリリンは自分の事件のあと、すべての記者会見を拒み、誰にも独占取材をさせなかったので、全米の記者たちの怒りを買ったが、そのあと共和党員の超金持ち一家に嫁いだため、何年も最悪な目にあってきた。とはいえ、わたしたちはみな彼女の気持ちがわかる。事件のあとは電話がひっきりなしに鳴り続け、壁から電話線を引き抜くまでやむことはない。電話をかけてくる見知らぬ記者はファーストネームで呼びかけてきて、さも高校がいっしょだったかのように話してくるので、こちらもつい信じてしまう。遠くの従姉妹がいかにも心配そうに病室を訪ねてくるが、そのバッグの中ではタブロイド紙〈ナショナル・エンクワイアラー〉からもらった小切手の隣でテープレコーダーが回っている。

「本人のいないところでエイドリアンの状況を議論するのは適切でないと思うわ」キャロル先生が言う。「彼女が来たら、それについて話すことになるでしょう。ところで、ヘザーの不安について、みんなはどう感じてるの?」

ぎこちない時間が流れる。わたしたちはみな誰かが餌に食いつくのを待つけれど、誰も引っかかりはしない。わたしたちはファイナルガールだ。罠から逃れることには長けている。

「あたしが言いたいのは」ヘザーが気まずい静寂を埋める。「あたしには必要だってこと。あんたらより不利なんだから。どうしてもここにコーヒーやクッキーや何かを用意してほしいんだ。だって、このだだっ広い部屋は気が滅入るから」

彼女はあきらめる気がない。とはいえ、わたしはそのことに驚きはしない。わたしたちはどれほど苦痛を感じていても反撃し続け、三階の窓からでも飛び降り、自分の肉体がもう横になって死にたいと叫んでいても屋根までよじ登った者たちなのだ。何かを始めたら容易にはやめられない。

「ヘザーが何を持参しようが、わたしは気にしないわ」マリリンが言いながら濃い赤の口紅がふたに付着した〈スターバックス〉のカップを振ると、ブレスレットが踊る。「ピザを持ってきなさいよ。でも、話題を変えてもらえない?」

「興味深い意見だわ」キャロル先生が言う。そう思っているのは彼女だけだ。「ほかにマリリンと同じように感じている人はいる?」

十六年間も同じ六人でひとつの部屋にいたら、それぞれが何をしようとしているのかが前もってわかってしまう。化学反応と同じで、ある条件がそろえばある一定の結果が生じる。待っていたかのようにジュリアが参戦する。

「グループ内での飲食は一種の逸脱だと思う」ジュリアはマリリンと口論する機会をけっして逃さない。「マリリンのソイ・チャイのビッグガルプ・カップだって、グループと距離を置いてることを示す小道具だもの」

「そのとおりだわ」マリリンが抑揚のないテキサス訛りでわざと驚きを装う。「どうやってそんなことを思いついたの?」

「前々回のセッションであなたは、わたしたちが過去に囚われてるって訴えてた」ジュリアが言う。

マリリンはわたしたちの顔をひとりひとり見てからきく。

「ねえ、この会が前と同じくらい役に立つと思う人はいる? こんなふうにたがいに非難したり粗探しをするところを見ると、みんなバカンスが必要みたいね。セラピーの要点は、それがいつか必要でなくなることじゃない?」

わたしは肺が締めつけられるのを感じ、呼吸を数える。七回吸って、七回吐く。ゆっくりと、落ち着いて。彼女は本気じゃない。グループはわたしたち全員の中心にあるものなのだ。キャロル先生にとってもしかり。先生の自助にまつわる手広い事業は九〇年代にわたしたちに対しておこなった仕事の上に築かれているが、わたしたちが彼女のカメラ映えのする小ぎれいなクリニックのひとつではなくこの教会の地下室にいるのは、これがわたしたちの共有の秘密であり、ここがストーカーや異常な信奉者や記者や評伝ライターのいない安全な唯一の場所だからだ。この集まりを放棄するなんてことを、マリリンはどうしてそんなに軽々しく口にできるのだろう。

「バカンスに行く余裕のない人もいるわ」ジュリアが言い返す。「誰もがお金目当てで結婚したわけじゃないもの」

「あらまあ」マリリンが言う。「あなたの元夫がまさにそうじゃなかったかしら?」

今のはマリリンにしてもひどい。ジュリアはまだ車椅子生活に慣れようとしていたときに理学療法士と結婚した。そういう衝動は痛いほどわかる。きみを救うと言いながら目の前に誰かがあらわれたら、その腕の中に身を投じ、あらゆる決断をその相手に委ねてしまうだろう。そうなると、正気に戻るときまで相手から甚大な損害を受けないことを祈るしかない。ジュリアの場合、目が覚めたときには夫によって彼女の映画フランチャイズの権利が売り払われ、銀行口座が空っぽになり、彼女には文字どおり何ひとつ残っていなかった。

「今日のグループはこんな調子で進むの?」ジュリアがわたしたちに訴える。「侮辱を投げつけて? 古傷をほじくり返して? こんな卑劣なふるまいをすべき理由なんてないわ。わたしたちはパワフルで強い女よ。ダニィは才覚があって、なんでも自分でできる。マリリンはわたしたち全員の資産を集めたよりもお金持ち。エイドリアンはまちがいなくノーベル平和賞の候補だし……」

「あんたはどんな賞をもらうのさ、メリル・ストリープ?」ヘザーがきく。「だって、あんたがまた自分語りを始めたら、あたしの病気が再発しちゃうから」

「自分のことを話すつもりなんてなかったわ」ジュリアが傷ついた顔で言う。

「だんだんそっちに話を持ってこうとしてたじゃん」

「好きに考えればいい」ジュリアが言い、腕組みをして車椅子の背にもたれる。

ヘザーは胸が膝につくほど身を乗り出し、聖書に誓うように片手を挙げる。

「あたしの目をまっすぐ見て、自分の障害の程度を並べ立てる気はなかったって誓ったら、あんたに二十ドル払うよ」

「わたしが言ってるのは、こういう態度のことよ」ジュリアがキャロル先生に向く。「わたしたちはエネルギーを生産的に使う代わりにおたがいを傷つけてる。グループは個人的な争いに乗っ取られてしまった。こんなの逆効果だわ」

「二十ドルだよ」ヘザーが繰り返す。

「賭けられる二十ドルもないくせに」ジュリアが応じる。

「マリリンから借りるさ」

「〝借りる〟というのはあなたのやってることに使う言葉ではないわね」マリリンが横から言う。

「あたしをコケにしないで!」ヘザーが大声を出す。「あたしはね、あんたが夢にも思わないほどの経験をしてきたんだから。あんただったらサテンのパンティにくそをもらすほどハイレベルで宇宙的な悪夢に対処してきたんだよ」

「落ち着きなさいよ」ジュリアがヘザーに言う。

マリリンが今度はジュリアに向く。「あなたにだけはわたしの肩を持ってもらう必要はないわ」

「そうだよ、ジュリア」ヘザーが言う。

「あなたもそう」マリリンがヘザーに告げる。

「それじゃ、一歩離れて評価してみましょう」キャロル先生が取りなす。彼女はこのセッションの苦労を和らげるために自分自身に何か処方しているのだろうか。「マリリンとヘザーの会話が軽食のことからあっという間に個人攻撃に変わったことに気がついた人はいる? なぜそうなったのか、何か意見は?」

この場にエイドリアンがいたら、わたしたちはうまくやっていけるのに。彼女が部屋にいると、わたしたちは自分の名に恥じないようにしようと感じる。

「今のは冗談さ」ヘザーがつぶやく。

「つべこべ言わずに、来る前に自分でスターバックスを買ってくればいいのよ」マリリンが言う。「カフェインは食欲を抑えてくれるから」

「金持ち用のコーヒーを買えない人間だっているんだ」ヘザーが言う。「依存症の会にはいつもタダのコーヒーとクッキーがある。あんたがスターバックス・カードをおごってよ。どっちみちあたしに借りがあるんだから」

「みんな……」キャロル先生が口を開く。

「あなたにいったいどんな借りがあるっていうの?」マリリンがヘザーに聞き返す。

「あんたは〝オールスター・オブ・ホラー〟の契約であたしをだました。あたしが全部お膳立てしたのに、あんたが来て台なしにした。あんたがあたしのビジネスをつぶし続けるなら、どうやってあんたに借金を返済すればいいのさ?」

「冗談でしょ?」マリリンがあきれたように天井をあおぐ。「あなたに返済する気がさらさらないことは、あなたもわたしも先刻承知のはずよ」

ヘザーがキレたら、わたしは彼女を無視する。みんなそうする。わたしたちはヘザーの長い独白をひとつ残らず聞いてきたのだ。どうしてマリリンはわざわざ彼女の面目をつぶすのだろう。地球上のありとあらゆる化学物質をふかし、吸引し、注射してきたジャンキーのまじめくさった言い草にひとつも法的拘束力がないことを、どうしてことさら言い立てるのか。ヘザーの言葉が弁護団の作成した厳格な契約書の口頭合意でないことを、マリリンはなぜあえてほのめかすのか。

ヘザーはいつも詐欺まがいの金儲けで暮らしている。わたしとジュリアには声をかけてこない。わたしたちにお金がないのを知っているから。ダニィについてはとうにあきらめている。ダニィに自分の望まないことをやらせるのは絶対に無理だから。でも、エイドリアンとマリリンには企画やライセンス契約や共同事業や出演の機会をひっきりなしに持ちかけている。人の不幸を食いものにする世間のゲスたちは、わたしたちの絆の一番弱い部分がヘザーであることをとっくにお見通しだ。

「この中にはお金がストレス要因の人もいるでしょう」キャロル先生が言う。「このことについて掘り下げるのを手伝ってもらえる、マリリン? それとも、あなたはどうかしら、リネット?」

わたしは不意を突かれて「ええと……」と応じる。「エイドリアンは二十六分遅刻している」

「それについてあなたはどう思う?」キャロル先生がきく。

「心配……?」わたしは答えてみる。

「ねえ」ジュリアが口をはさむ。「わたしたちはなぜお金の話をしてるの? マリリンはグループがもう目的を果たせないと考えてるけど、セッションの半分が軽食の話にそれてるのを見ると、わたしもそれに同意せざるをえない。わたしたちはどうしちゃったの? いつからこんなに心が狭くなったの?」

「あたしの望みは」ヘザーが大きくひとつ息を吸う。「誰かがコーヒーとクッキーを用意してくれること。以上」

キャロル先生が二〇一〇年の軽食重大危機に取り組もうとしているとき、そこにダニィが割りこむ。ダニィはふだんカウボーイの沈黙を貫いているので、どんな話だろうと、わたしたちは耳を傾ける。

「言っておきたいことがある」ダニィが言う。「そのあとで軽食の話に戻ってくれてかまわない」

「戻らなくていいかも」とジュリア。

「わたしのセッションは今日で終わり」ダニィが言う。「わたしは抜けるよ」

長くてぞっとするほどの静寂。

ダニィはエイドリアンとマリリンとともに、元祖ファイナルガールのひとりだ。彼女がいなくなったら、グループは変わってしまう。ずっと変わらずにきたのに。わたしたちはクリントンの弾劾も9・11もいっしょに経験した。コロンバイン高校やヴァージニア工科大学の銃乱射事件のときも、おたがいのためにここに集まった。マサチューセッツ州で同性婚が法的に認められたとき、みんなでお金を出し合い、ダニィのためにポケットサイズのベレッタ・ナノ拳銃を買った。銃には彼女とミシェルの名前を刻んで。マリリンは自分の映画フランチャイズがリブートされたとき、身を隠していたのに月に一回ロサンゼルスまで飛行機で来てグループに参加した。

それなのにここ二、三年、キャロル先生は終了時刻を数分早めるようになり、マリリンは他者に対してこらえ性がなくなり、ジュリアは政治に関して押しつけがましくなった。わたしは、ヘザーがいなかったら誰かがとっくにグループを終わらせていたと思う。それでもわたしたちには、何があろうと参加し続けなければならないという暗黙の了解があった。なぜなら、ヘザーの人生において、変わることなく頼れるものはこのグループしかないから。

驚いたことに、ダニィの件を一番深刻に受け止めているのはヘザーではない。

「エイドリアンの遅刻が何かのサインだって、わたしにはわかっていた」わたしはそう言ってから、一種のプライバシーを確保するために両手で顔をおおう。ひとりでは洗面所に行けないから。

「ちょっと、ちょっと」ヘザーが言う。「彼女、まじで泣いてるよ」

「びっくりしただけ」わたしはシャツの袖で目元をぬぐう。「これは驚きの涙よ」

「すまない」ダニィがわたしにやさしく言う。

わたしは肩をすくめる。でも、叫びたい気分だ。(あなたがぶち壊したのよ! あなたのせいで何もかも台なしになった!)と叫びたい。マリリンのハンドバッグの奧で携帯電話が振動し始める。以前は厳格な〝携帯電話オフ〟のポリシーがあったのに、ここ数年はそれも顧みられない。

「いいの」わたしは言う。「平気よ。話題を変えましょう」

マリリンの電話が振動し続け、わたしは大声で(電話に出なさい! 出なかったら、あなたはグループのあいだずっと相手が誰だか気になるのだから、早く出なさい! 放置しておくくらいなら出ろ!)と言いたくなる。

「何か言いたいことがあるみたいね」キャロル先生がわたしに言う。

「ないわ」とわたしは答える。「言いたいことは何もない。わたしはただ……ダニィが自分のしていることがどんな結果をもたらすかわかっていないと思うだけ」

「車で片道二時間かかるんだ」ダニィが言う。

デジタルのシロフォンが奏でられ、わたしは今度はジュリアをにらみつける。彼女が携帯電話を黙らせる。今や電話禁止のルールに注意を払っているのはわたしだけなのだろうか?

「どんな結果をもたらすと思うの?」キャロル先生がきく。

どうしてみんなわからないのだろう。ジュリアは車椅子にすわり、大学院生みたいな駆け引きをし、前髪を最新流行の形に切り、皮肉っぽいTシャツを着ている。すぐ隣にマリリンがいて、リアリティ番組でカメラに撮られる準備が万端の大柄でブルネットのテキサス人主婦の風情だ。ヘザーは手足が棒のようで、ひじはこぶになり、膝は汚く、寄付でせしめてきた服でかろうじてひとつにまとまっている。ダニィはブルース・スプリングスティーンが女性だったらこう見えるだろうという感じ。わたしたちは誰ひとり同じ部屋に属していない。

「それはもう明白だわ」わたしは言う。「わざわざ口に出す必要もないと思う。つまり、わたしにとってはわかりきったことだから。ダニィがいなくなると、そのうちエイドリアンが顔を見せなくなる。マリリンとジュリアはおたがいが嫌いで、どちらかひとりが次にやめて、そのことがヘザーにとってドラッグに戻るのに必要な口実になる。それで、残っているのは誰? わたし? この中の誰かひとりでも去ったら、わたしたちはばらばらになる。一回や二回、あるいは三回ぐらいのセッションではそうならないかもしれないけれど、最後にはここが折りたたみ椅子と壁のアートしかない空っぽの大部屋になってしまう。つまり、そうなるのは明らかなの。大したことではないし、問題というわけでもないし、つまり、何ごとにも終わりが来るのはわかるし、わたしたちは前に進まないといけないし、十六年というのは長い年月だし、でも、誰かがそれをちゃんと口に出して言うべきだと思う。誰かがダニィに、彼女のしていることがなんなのかをきちんと説明するべきだわ」

マリリンの携帯電話がまた振動し、わたしの大演説の最後に不愉快な句読点を打つ。

「わたしは今、ミシェルのそばにいなきゃいけない」ダニィが言う。「あんたたちに敬意を払って、それを直接伝えに来たんだ」

わたしは来月の第一木曜日に家にいることを考えてみる。わたしの人生が、住んでいるブロックのサイズに、アパートのサイズに、四部屋のサイズに縮んでいくことを考える。わたしのことを本当に知っている他者に二度と会わなくなることを考える。

「でも、ミシェルが亡くなったあと、あなたはひとりぼっちになるわ」言わないほうがいいことだとわかっていながら、わたしは言う。「そのときはわたしたちが必要になる。あなたは這って戻ってくるわ」

「さてと」ダニィがそう言って立ち上がる。「わたしはもう来ない。みんな、わたしのEメールアドレスは承知だね」

「お願いだからまだ帰らないで」キャロル先生が言う。「あと三十分あるわ。あなたの決断にいたった理由ぐらい聞かせてくれない?」

ダニィはため息をつき、丸刈りにしたグレーの髪に指を通す。

「五十歳になったとき、自分が人生の始まりよりも終わりのほうに近いと考えるようになった。これ以上、過去に囚われたくないんだ。わたしは前に進みたい」

「それで、あなたの前進にグループが役立っていないと感じてるのね?」キャロル先生がきく。

「これは過去だけの問題ではないわ」わたしは口走る。

「今のは反論に当たるわ」キャロル先生が警告する。

わたしはそれを無視する。

「わたしたちのことはどうなの?」わたしは問う。「わたしたちは現在にかかわってもいるのよ。わたしたちは友だちでしょう? わたしたちはおたがいの人生の一部になっている。これはわたしたち全員についての問題なの。これは……友情の問題なの」

ダニィがひとりひとりに視線を止めながら全員を見回したとき、マリリンの携帯電話が振動し始める。繰り返されるバイブ音がまるでわたしを笑っているみたいだ。マリリンはまちがいなく目の前のできごとに集中しておらず、電話のことしか考えていない。そのときジュリアの電話も振動し始め、彼女の手がぴくりと動く。

「わたしの目に見えるのは」ダニィが言う。「ほとんどよく知らない女性の集団が、高校時代に自分の身に起きたことに取り憑かれてる姿だけだ」

「ほとんどよく知らない?」わたしは聞き返す。彼女がそんなことを言うとは信じられない。「わたしたちは何年も前からおたがいを知っているのよ」

「おたがいに何を知ってる?」ダニィがきく。「あんたはみんなに自宅の住所すら教えようとしない。この中の誰かがわたしにミシェルのことを最後にきいてきたのはいつだった? この集まりに意味があるふりをするのはうんざりだよ」

「ヘザーはどうなるの?」わたしは叫び、声が壁に響く。

「ヘザー?」ダニィはわたしを見つめてからヘザーに目を向ける。「あんたがどうなるって?」

「その変人が何言ってんのか、あたしにはさっぱりだよ」ヘザーが言う。

「ヘザーの病気が再発してしまうのよ!」わたしは訴える。「だからこそ、こうしてみんなで集まっているのに。彼女の人生にこのグループがどれほど必要か、あなたにはわからないの? これが彼女が頼れるたったひとつのものであるのがわからない? 自分のためにとどまる気がなくても、ヘザーのためにとどまってよ」

ダニィがとまどいの表情を浮かべる。マリリンがハンドバッグをもてあそぶ。ヘザーは昔からの癖で手首の内側の皮膚をつまむ。三人ともわたしを見ようとしない。ジュリアだけはわたしに視線を向けているけれど、困惑しているようだ。

「わたしは、あなたのためにみんな集まり続けてるんだと思ってたけど」ジュリアがようやく口にする。

今のは冗談に決まっている。ジュリアらしいばかげた冗談。

「わたしのため?」わたしは笑い声をたてるが、まるで首を絞められたアシカの鳴き声みたいだ。「みんな、わたしのために来ているわけじゃない。どうしてわたしがこれを必要とするの? わたしには必要ないわ。わたしは大丈夫だもの」

誰も何も言わない。ヘザーさえも。まるでわたしがみんなを困らせているかのように。マリリンの携帯電話が再び振動しだし、ジュリアのも振動し始める。誰かが何か言うべきだから、わたしはふたりのほうを向き、この五分間ずっと言いたくてたまらなかったことを口にする。

「お願いだから、ふたりとも電話に出てくれない?」

「ここで休憩を取って、また集まったほうがよさそうね」キャロル先生が提案する。「どうかしら、リネット?」

「わたしは休憩しなくていい」わたしは言う。「休憩が必要なのはダニィよ。こんなふうに人を遠ざけるのだから」

「わたしが人を遠ざける?」

「ほかにどう言うの?」わたしは言う。「あなたは人里離れた場所に住んでいるし、一番近いお隣は道を十五キロ行った先だし、グループを離れようとしている」

「わたしは結婚してるよ」ダニィが言う。「あんたは?」

ジュリアが介入しようとしている。自分がこの部屋の中で最も分別のある人間だと思いこみたいから。

「あなたたち、話が嚙み合ってないわ」とジュリア。「キャロル先生の言うとおり。休憩しましょ」

「あなたは引っこんでいて、ローラーガール」わたしは彼女に食ってかかる。「あなたのことは、かわいそうだからみんなでグループに入れただけよ」

ジュリアが何か言おうとするけれど、ヘザーが血のにおいを嗅ぎつけてリングに上がってくる。

「自分自身のアドバイスにしたがったらどうさ、レインマン?」ヘザーがわたしに言う。「あんたは本物のファイナルガールですらないんだから」

口論があまりに度を超していることに、わたしは気づく。わたしがすべてをもとに戻そうと口を開きかけたとき、それを制したのはマリリンだ。彼女が全員を制する。

「聞いて」

マリリンはとてもゆっくりと、とても静かにそう言ったので、わたしたちはみな振り返り、携帯電話の画面を見つめる彼女を見つめる。何か悪い知らせだと、全員が内心で感じている。

「エイドリアンが死んだわ」マリリンが言う。

副腎皮質刺激ホルモンが血流にどっと流れこみ、わたしの副腎を活性化させ、血管がきつく引っぱられた網のように収縮し、手足が冷たくなり、瞳孔が大きく開き、部屋が急に明るさを増し、筋肉がこわばり、腕の毛が逆立つ。

モンスターが彼女をつかまえた。とうとうモンスターがエイドリアンを殺した。次はここにいる誰であってもおかしくない。

*続きが気になる方は、ぜひ全国の書店・各種ウェブストアからお求めください!

〈電子版〉も同時発売。

(本書の詳細はこちら。各種ウェブストアにもアクセスできます)