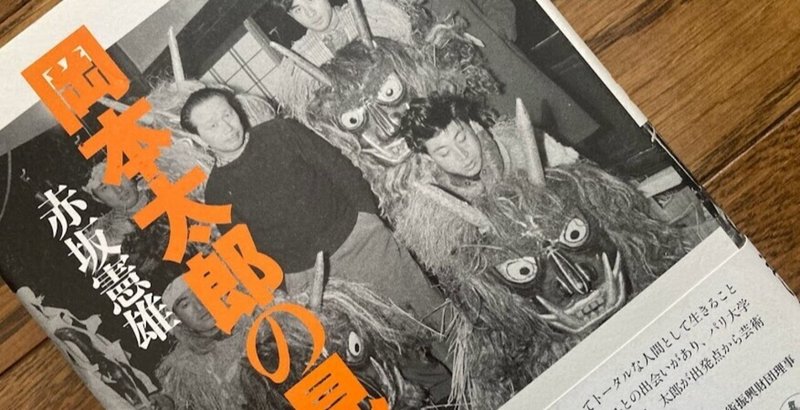

民族学者が解く知の道行き――赤坂憲雄『岡本太郎の見た日本』(岩波書店、2007年)評

岡本太郎とは誰か。大阪万博のシンボル「太陽の塔」を代表作とする芸術家、あるいは、名言「芸術は爆発だ」などのTVパフォーマンスで知られる奇妙な老人。おそらくはそれが、太郎をめぐる大衆的なイメージであろう。人びとは、そうやって無難に太郎を消費し、太郎を回避し続けてきた。死後10年余りを経てようやく、この領域横断的な巨人の全貌を明らかにしようという機運が生まれつつある。そうした文脈のもと、太郎を「思想家」として再評価する試みが本書である。

太郎の略歴には、1930年代のパリに留学し、そこで「フランス人」として最先端の芸術家・思想家らと交遊したとある。とりわけ思想家ジョルジュ・バタイユとの関係が有名だが、ここからは「脱近代の思想家・芸術家」として太郎を読むことが可能だ。フランス現代思想で読む岡本太郎。だが、本書の焦点はそこにはない。

本書が着目するのは、同じパリでのフランス民族学の創始者マルセル・モースとの出会い、そして迫り来るファシズムに促されての太郎の「日本」への回帰である。「日本とは何か」を知ろうとする「民族学者」として太郎を見たとき、彼がしようとしたこと、彼の達成とは一体何であったのか。

太郎は戦後、縄文土器の発見を端緒として、東北や沖縄、韓国へと思索の旅を重ね、日本紀行三部作『日本再発見』『沖縄文化論』『神秘日本』にやがて結実することになる知の道行きを辿る。そこで太郎が描いた「日本」とは、東北日本/西南日本/南西諸島を基本的な分割線とした「いくつもの日本」であり、そこに流れ込みわだかまる「いくつものアジア」であった。

ここまでくれば「東北学」提唱者たる著者(東北芸術工科大学・東北文化研究センター所長)が本書を書かねばならなかった理由は明白だろう。「いくつもの日本」を掲げる「東北学」の先駆者としての岡本太郎。パリでも東京でもなく、東北の目線で太郎を読むこと。こうした思想の作法をこそ、私たちは本書より学ぶ必要がある。(了)

※『山形新聞』2007年09月09日 掲載

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?