非公表裁決/インド法人に支払った共同研究契約に基づく報酬が「技術上の役務に対する料金」に該当するか?

新薬候補化合物の創出を目的とする共同研究契約に基づきインド法人に支払った報酬が「技術上の役務に対する料金」(日印租税条約12条4項)に該当するかが争われた事案の裁決です。

日印租税条約では、「技術上の役務に対する料金」について、いわゆる債務者主義がとられている(12条6項)ため、インド法人がインド国内で行った「技術上の役務」であっても、その料金の支払にあたり源泉徴収をしなければならないということは、よく知られた話ですよね。

ただ、実際に「技術上の役務に対する料金」に該当するかどうかの判断には迷うことも少なくないのではないかと思います。

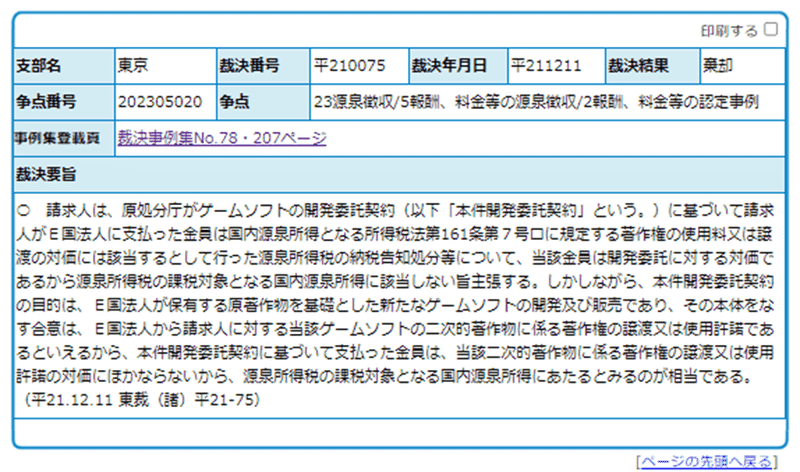

例えば、ソフトウェアの開発委託契約に基づく報酬は「技術上の役務に対する料金」であるとして説明されることが多いのですが、以下のような裁決もあることからすると、開発により生じた著作権等の譲渡を受けることとされている場合には、「財産の譲渡によって取得する収益」(日印租税条約13条5項)に該当する余地もあるのではないかとも思われるところです。

この裁決の事案でも、共同研究契約(本件契約)では、研究データ及び創出された化合物の全ての権利を譲渡する旨が定められていました。

そのため、請求人は、本件契約は、共同研究のノウハウや研究データ、創出された化合物等の成果物を請求人に帰属させることを意図して締結されたものであるから、本件契約に基づく報酬(本件研究対価と本件マイルストン報酬)は、「財産の譲渡によって取得する収益」に該当すると主張したのですが、審判所は、以下のように、本件契約に基づく報酬は、「技術上の役務に対する料金」に該当すると判断しました。

イ 本件研究対価について

(イ)「技術上の役務に対する料金」該当性

日印租税条約第12条第4項は、「技術上の役務に対する料金」とは、技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務の対価としての全ての支払金(支払者のその雇用する者に対する支払金及び同条約第14条に定める独立の人的役務の対価としての個人に対する支払金を除く。)をいう旨規定している。

そうであるところ、本件契約書によれば、上記1の(3)のロの(イ)のBの(B)のとおり、本件インド法人は、共同研究における役割や遂行すべき業務として、創薬標的群からの標的選定後、各標的に係る研究プログラム及び研究計画を策定し、各契約年次において一定の人員を投下して研究計画に沿った研究活動を遂行するとされており、本件インド法人がこのような人的役務の提供を求められていたことは明らかである。また、上記1の(3)の口の(イ)のCの(A)及び同(ロ)のとおり、研究活動中は、本件契約書に沿って、各契約年次の四半期ごとに本件研究対価が分割して支払われることとされており、上記1の(3)の口の(イ)のCの(E)のとおり、本件契約書において、契約期間が早期に終了した場合でも既に経過した契約期間に対応する部分の対価が支払われることとされていたことからすれば、本件研究対価は、基本的に、研究活動の成果にかかわらず、研究活動の期間に対応して支払われるものであったと認められる。

これらの本件契約書の規定に加え、上記(1)のイの(イ)の本件合計対価に係る交渉及びその決定経緯からすると、本件研究対価は、共同研究の成果物に対する評価を基礎として定められたというよりは、むしろ、本件インド法人が90FTES【注:常勤研究員1名の年間労働量(1,920時間)を1FTEとする。】を共同研究に提供することの対価として、つまり、本件インド法人が投下する人件費を基礎として算定されたと認められる。

以上のことからすれば、本件研究対価は、本件共同研究期間中の各契約年次において、本件インド法人が、一定の人員を投入して研究活動という役務を提供することに対し、その結果にかかわらず、研究活動の期間に対応して支払われたものと考えるのが相当である。

したがって、本件研究対価は、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当すると認められる。

ロ 本件年次マイルストン報酬について

(イ)「技術上の役務に対する料金」該当性

上記1の(3)の口の(イ)のCの(B)によれば、本件年次マイルストン報酬は、本件インド法人が創出した化合物の数が達成事由以上に増加しても■■■■■■■に固定されていることからすると、個々の化合物の価値に着目してその金額を定めたものではなく、本件インド法人に対して一定の化合物の創出への取組(すなわち、研究活動という役務) 〉を促進、向上させるための、いわばインセンティブ報酬の性質を有するものであり、創出した化合物の譲渡対価であるとは認められない。

また、本件契約書においては、上記1の(3)のロの(イ)のCの(B)のとおり、本件年次マイルストン報酬は、その支払条件として、各契約年次末に一定の化合物の創出を達成した場合に支払われることが定められているが、実際には、上記(1)のイの(ロ)及び(ハ)のとおり、上記の支払条件を満たしていなくても本件年次マイルストン報酬が支払われていることからすると、同報酬と対価関係にあるのは、研究の成果物である化合物の価値ではなく、共同研究に投下した研究活動という役務そのものであるといえるし、さらに、上記(1)のイの(イ)のとおり、本件年次マイルストン報酬が本件研究対価と分割されて■■■■■■になったという経緯も併せ考慮すれば、その性質は、本件研究対価(本件共同研究期間中の研究活動という役務に対する対価)と同様と考えるのが相当である。

したがって、本件年次マイルストン報酬は、本件研究対価と同様に、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当すると認められる。

これは仕方がない気がしますね。

というのも、請負の要素が強いソフトウェアの開発委託契約に基づく報酬であれば、成果物の譲渡の対価であるという理解もできなくなさそうなのですが、共同研究契約は、純粋な準委任契約のはずですから、仮に成果物を譲渡する旨の定めがあったとしても、その報酬が成果物の譲渡の対価であるという理解はしにくいように思えるからです。

因みに、この裁決の事案では、請求人が事前に原処分庁に照会をして、担当者から源泉徴収の対象とならない旨の回答を得ていたので、その回答に反する処分が信義則に違反するのではないかということも問題となったのですが、「税務署長等の権限のある者の公式の見解の表明と受け取られるような特段の事情」がないとして信義則違反は認められませんでした。

これまでの裁判例・裁決例を前提とすると信義則違反とは認められないのだろうとは思うのですが、照会にあたって請求人から前提となる事実関係は殆ど全て示されているようであることからすると、原処分庁の対応はお粗末ですよね。

流石に、担当者が回答をした日以降の支払に係る源泉所得税の不納付については加算税が賦課されていないようですが、仮に、請求人が納税告知処分に基づき納付した源泉所得税相当額を本件インド法人から回収できないような事態が生じたとすれば、国家賠償請求という話になってもおかしくないのではないかと思えます。

あと、争点とは関係ないのですが、本件インド法人が「租税条約に関する届出書」を提出したのが平成25年10月であるのに、それ以前の支払についても、10%の軽減税率を適用しているというのは興味深いところです。

実務的には後出しでも認められているらしいという話は聞くのですが、それは自主納付するような場合の話だと思っていたので、処分をする場合でも後出しを認めているというのは少し意外でした。

租税条約実施特例法12条の委任規定は一般的・包括的なものであるから、手続要件を定めることを委任したものであるとは解されないと判断した裁判例(東京高判H28.1.28)からすると、そもそも、租税条約実施特例法省令2条1項に基づく「租税条約に関する届出書」の提出は、租税条約に基づく軽減税率の適用を受けるための要件ではないということになるのではないかと思うのですが、国税としては、「租税条約に関する届出書」の提出が租税条約に基づく軽減税率の適用を受けるための要件であるという理解をしつつ、「最初にその所得の支払を受ける日の前日までに」(租税条約実施特例法省令2条1項)という点については、柔軟に取り扱っているということなのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?