「≪盗まれた手紙≫についてのセミネール」についてのセミネール

「≪盗まれた手紙≫についてのセミネール」は、ラカンが行った講演の記録とそれに続く論文で、エドガー・アラン・ポーの短編小説『盗まれた手紙』を題材にして、フロイトの理論を説明したものです(ジャック・ラカン(宮本忠雄、竹内迪也、高橋徹、佐々木孝次訳)『エクリ I』(1972 弘文堂)の冒頭に収録されています)。現代思想の中でも難解中の難解といわれるラカンですが、そのエッセンスは素人の方でも十分に理解できると思います(わたしも完全な素人です)。

さっそく中身に入ってみたいと思います。まずは「盗まれた手紙」のあらすじです。

盗まれた手紙

まず、第1場面といわれる場面。場所はある王室です。王室に1人でいた王妃は、ある手紙を受け取ります。その後、夫である王が何も知らず王室に入ってきた時、王妃は思わず困惑してしまいます。どうやらその手紙の内容は、王に知られてはまずいもののようです。王妃は、手紙の宛名面を上にひっくり返し、王がそれを気に留めないことを祈りました。幸い、王は特にこれを気には留めませんでした。しかし、そこに入ってきた大臣は、王妃の困惑を素早く見抜き、状況を即座に把握してしまいました。

大臣は、その手紙と外見のよく似た手紙をたまたま持っており、それをポケットから取り出すと、それを読むふりをしながら、問題の手紙の横にさりげなく置きました。そして、いっとき当たりさわりのない話をした後、何事もなかったかのように問題の手紙のほうを持って出て行きました。王妃は、王に気づかれてはいけないと思うあまり、大臣を止めることができませんでした。

次に、第2場面といわれる場面。ここで、探偵のデュパンが登場します。警察がデュパンに語ったところでは、警察は1年半にわたり大臣の留守中に彼の邸宅とその周囲を徹底的に探し回りましたが、手紙は見つからなかったそうです。

さっそくデュパンが大臣の邸宅を訪問すると、大臣はわざとらしく気楽に(女性っぽいアンニュイな感じで)振る舞って出迎えました。しかし、デュパンはこれにだまされず、部屋のあちこちに目をやると、ちゃちな状差しの中にある1通のぼろい手紙に目がとまりました。この手紙は、大きさはぴったりなのに、外見は問題の手紙とは正反対に(いかにも誰か女性が大臣に送った手紙であるかのように)しつらえてあったため、これこそが探している手紙であると確信しました。

翌日、デュパンは、前日にわざと忘れていったタバコ入れを大臣の邸宅に取りに行きました。そして、あらかじめ仕掛けておいた路上での騒ぎに大臣が気をとられているすきに、デュパンは自分の持ってきた手紙と問題の手紙とをすり替えた後、何事もなかったかのように挨拶をして帰っていきました。

デュパンは、大臣の邸宅に置いてきた手紙に、次のように書いておいたそうです。

「このような不幸な企ては、アトレウスにあたいしなくとも、テュエステースにふさわしい」

(アトレウスとテュエステースはギリシャ神話に登場する兄弟だそうで、王位を巡ってエグい報復合戦をしているそうです。)

シニフィアンと反復強迫

以上、話の筋は簡単につかめたかと思います。では、ここからは、ラカンが講演の中で行った「盗まれた手紙」の解読に入っていきたいと思います。

まず、第1場面には次の3つの視野があることがわかります。

○ 手紙に気づいていない視野=王

○ 王が手紙に気づいていないことをみる視野=王妃

○ 王も王妃も手紙も全て見えている視野=大臣

この3つの視野は、第2場面において、

○ 手紙に気づいていない視野=警察

○ 警察が手紙に気づいていないことをみる視野=大臣

○ 警察も大臣も手紙も全て見えている視野=デュパン

として繰り返されます。

ラカンはこれを、フロイトのいう「反復強迫」の中で起こることであると考えました。いきなり聞きなれない言葉が登場いたしました。反復強迫とは、無意識(「無意識」も説明を要する重要な言葉ですが、これについては後々ご説明いたします。)の働きにより、その人が自分ではいやだと思っていることをつい繰り返してしまうこと(例:トラウマ的な体験を、いやな夢としてみることによって繰り返してしまうこと)ですが、ここで、反復強迫について話を進める前に、この話の中で手紙が担っている役割について考えてみます。

ラカンは、この話の中の手紙は「シニフィアン」の役割を担っていると考えました。また聞きなれない言葉が出てきましたね。

シニフィアンとは、ソシュールという言語学者が考えた概念ですが、言葉が持つシニフィエと表裏一体の関係にあるもので、例えば「りんご」という言葉では、「りんご」という音の響き(あるいは「りんご」という文字)がシニフィアンであり、「りんご」というシニフィアンが指す具体的な内容(「りんご」と聞いてわたしたちが思い浮かべるイメージ)がシニフィエです。わたしたちは、ありとあらゆる言葉が作り上げている膨大なネットワークの中で、シニフィアンというキーを使えば、ある特定のシニフィエにアクセスすることができますし、お互いが共通の言葉の体系を持っている者同士(例:日本語を話す者同士)であれば、あるシニフィアン(例:「りんご」という音あるいは文字)から同じ記号内容(例:「りんご」と聞いて思い浮かぶイメージ)を思い起こすことができます。

ちなみに、シニフィエは対象そのもの(「りんご」であれば、りんごそのもの)であると思われがちですが、わたしの解釈では、あくまで「りんご」と聞いて、あるいはその文字をみて思い浮かぶ内容のことであるという理解でよいと思います。

「盗まれた手紙」に戻ってみると、問題の手紙は、具体的な内容については全く明かされておらず、登場人物の誰もが、そこに何が書いてあるのかを特に気にはかけていません。つまり、この物語の中で、手紙は、シニフィエを持たない純粋なシニフィアンの役割を担っているとラカンは考えました。

手紙(シニフィアン)に振り回される主体たち

先に述べた反復強迫は、ラカンによれば、あるシニフィアンがその人の中(より正確には外部ですね。詳細は後述。)で強く自己主張をし、他の場所(人)へ移動しようとする(あるいは、主体がシニフィアンによる秩序の中で一定の場所に移動させられる)ことによって起こります。自分にとってはいやなはずの物事でも、それを表すシニフィアンが、ある秩序によって自分に語りかけてきて、自分の外に表出しようとする(あるいは、主体をシニフィアンによる秩序の中で一定の場所に移動させようとする)と考えていただければよいです。

「盗まれた手紙」では、他者(王妃)から手紙(シニフィアン)を受け取った大臣は、自分の気づかぬうちに手紙が場所を移動をしようとする自己主張の力に屈し、第1場面での3番目の位置から、第2場面での2番目の位置に転落し、手紙をデュパンに渡してしまいました。つまり、自分の望んでいないはずのこと(手紙の引渡し)を、王妃がしてしまったように反復してしまったということです。ちなみに、大臣が女性っぽいアンニュイな態度をみせたり、手紙を女性的なものにする隠ぺい工作をしていましたが、これもラカンによれば、手紙(シニフィアン)の反復強迫の作用により、大臣の意識とは無関係に王妃(女性)の立場を反復してしまったと解釈されるべき症候的なものです(大臣の意識の上では、第1場面の王妃の立場を占めようという意図はないはずです。手紙を横盗りされることは望んでいないはずですから……)。

ラカンは、反復強迫においては、シニフィアンが人から人へと場所移動をし(あるいは、人のほうがシニフィアンの周りをぐるりと移動し)、しかも、その場所移動は、そのシニフィアンと関わる視野全てを巻き込むとしています。このことから、ラカンは、盗まれた手紙(シニフィアン)の意味するところは「ただ遠回りをしている手紙」であると解釈し、「シニフィアンは、それ特有の道のり(場所移動のしかた)を持っている」ということを主張して、この講演を結んでいます。

ところで、デュパンが大臣から取り返し、もうシニフィアンとしての役割を終えてしまったかのようにみえる手紙ですが、その後どうなってしまったのでしょうか。一応、デュパンは、警察からの報酬と引換えにこの手紙を警察に渡すこととなるのですが、デュパンは、問題の手紙を鑑定するその時、王妃しか見ることのできなかった手紙の裏面を見て、思わず驚いてしまいます。そこにはこんな言葉が書かれていたそうです。

「このような不幸な企ては、アトレウスにあたいしなくとも、テュエステースにふさわしい」

この最後のオチの部分は、ポーによる原作にはない部分なので、ラカンによる創作であろうと考えられます。デュパンもやはり反復強迫の作用により手紙を横盗りされてしまったのか、あるいは、大臣は自分の邸宅でデュパンに手紙を盗られるのを見越してあらかじめ仕組んでおいたのか、それとも、そもそも王妃に宛てられた元々の手紙の内容だったのか……色々な推理ができますが『エクリ I』を読んでいただくと一応手がかりが書かれていますので、ご興味がある方はぜひご一読ください。

ところで無意識って…

以上が講演録のかなり大まかな内容ですが(実際にはもっと多くの内容が盛り込まれていますが、わたしの能力では書ききれません)、『エクリ I』には、講演録に続き、これを補う形の論文が掲載されていますので、そちらもご紹介しておきます。

続きの論文の中でまず出てくる重要な一文が「無意識において問題とされている記憶化は、それが生命の固有性である以上は一般に記憶に与えられるような領域には属していない」というものです。要約すると、無意識を考える上で問題となるシニフィアンの記憶は、人体で通常行われる記憶とはまた別のものであるという感じです。これは「普段わたしたちがシニフィアンを記憶することが、人体の外で起こっている」ということを言っているわけではありません。

ここで「無意識」という超重要ワードが出てきましたが、わたしたちが普段使う「無意識」という言葉と、ラカンの考えるそれとは若干違います。ラカンの考える無意識は、一言で説明するのは難しいですが、しいて言えば「シニフィアンの集合のようなものが、わたしたちの意識と関係なく語っていること」です(分かりにくいですかね……)。わたしたちは、本能的な動作などに「無意識」という言葉を当ててしまいがちですが、まあその使い方が間違っているというわけではないのでしょうけど、少なくとも、ラカンのいうそれとは結構かけ離れていると考えていただいてよいと思います。ラカンが述べたお馴染みのテーゼの1つに「無意識は、言語のように構造化されている」というものがあります。「シニフィアン」の説明のところで記したとおり、言語(あるいはシニフィアン)は、それどうしで目に見えないネットワークを作っていると考えることができます。「りんご」は、「みかん」、「ぶどう」、「食べ物」、「樹木」、「美味しい」、「青森」、「椎名林檎」、「リンゴ・スター」……きりがないですが、あらゆる言葉(あるいはシニフィアン)と様々な形でのつながり(関係)を持っています。目に見えませんが、想定することはできますね。無意識も、そんな感じでダーッとシニフィアンがネットワークを形成し、しかもその人が意識することなく、シニフィアンが勝手に活動して、ふとした時にその人に(夢、言い間違い、度忘れなどの形で)影響を及ぼしてしまうものであると、そのようにラカンは考えました。

さて、講演録のほうで触れた反復強迫は、いやだと思っていることでも、人が意識することなく、ひとりでに(無意識の仕業ですね。)それが再び現れてしまうことですので、一度現れたシニフィアンが何らかの形で何かに記憶されることが必要です。その何かこそ、反復強迫をつかさどっている秩序であり、ラカンはこれを象徴的秩序と呼んでいます。そして、象徴的秩序は、人間によって構成されるものではなく、むしろ人間を構成するものであるとラカンは考えました。

象徴的秩序(と記憶化)の原始的モデル

この記憶化のモデルを示すために、まずラカンは、2つの要素から成るある偶然の連続(例:コインを投げて、表と裏のどちらが上を向くか等)を2種類の単純な記号を使って表現することを考えました。

例えば、コインを投げて、表が上を向いた場合を「+」、裏が上を向いた場合を「-」で表すこととし、それを何回か繰り返した結果、次のとおりとなったとします。

++-+---+

ここで、新たなルールを導入します。上の並びのうち、隣り合う3つ記号に着目します。3つとも同じ記号だった場合(+++又は---)は「同」で、交互となった場合(+-+又は-+-)は「互」で、左端だけ異なる記号だった場合(+--又は-++)は「左」で、右端だけ異なる記号だった場合(++-又は--+)は「右」でそれぞれ表すと、上の並びは次のとおり表すことができます。

++-+---+

右互互左同右

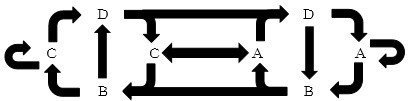

「+」と「-」の2種類の記号で表現していたときは、+の次に+が来るか-が来るかは全く分かりませんでしたが、「同」、「互」、「左」、「右」で表現する場合は、例えば「同」の次は「同」か「右」しか来ることができません。また、「互」の次は「互」か「左」しか来ることができません。つまり、一定の秩序が成り立つのですが、このような秩序を図で表すと、次のとおりとなります。

実際にコインを投げ続けて試していただくと(あるいは、ランダムに+と-とを延々と書き並べていただくと)、必ず上の図のとおりとなることが分かっていただけるかと思いますが、ここでは、とにかくこの図のとおりとなると思ってもらえればよいです。

さらにややこしいルールを導入しますが、ややこしいだけであり、決して難しいわけではありません。

上の「同」、「互」、「左」、「右」を対称と非対称のグループに分けます。すなわち、「同」(+++又は---)と「互」(+-+又は-+-)は、左右対称なので対称、「左」(+--又は-++)と「右」(++-又は--+)は、左右非対称なので非対称です。対称を「対」で、非対称を「非」で表すと、先ほどのコイン投げの結果は次のとおり表すことができます。

++-+---+

右互互左同右

非対対非対非

またさらにややこしくなりますが、ここで「1つ飛ばし」のルールを導入します。「対」の前の前が「対」である場合を「A」で、「非」の前の前が「対」である場合を「B」で、「非」の前の前が「非」である場合を「C」で、「対」の前の前が「非」である場合を「D」でそれぞれ表すと、上の並びは次のとおり表すことができます。

++-+---+

右互互左同右

非対対非対非

DBAC

ここでも、やはり一定の秩序が成り立ちまして、A、B、C、Dのそれぞれの次に何が来ることができるかを関係図に表しますと、次の図のとおりとなります。

例えば、上のA、B、C、Dの図において、コインを投げ続けた結果の「今」がどの位置にいるかが、次にそれがどの位置に行くことができるかを決定していますが、その「今この位置にいる」という一種の記憶は、人間の生体的な記憶とは全く別のものであるとラカンは考えました(つまり、人間がわざわざ覚えていなくとも「秩序(象徴的秩序)それ自体」が覚えているということですね)。

シェーマL

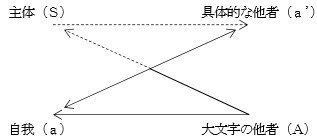

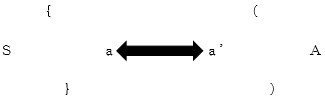

ラカンは、先に記したとおり、象徴的秩序は、人間が構成するのではなく、むしろ人間を構成すると考えましたが、象徴的秩序に人間が参加することができるのは、その人間と、その人間によく似たもの(他の人間。具体的な他者。)との関係における裂け目を通ってであると述べます。これを示したものが次に示す図であり、これを「シェーマL」といい、ラカンがそのキャリアを通じてあれこれ考えた変てこな図式の中でも代表的なものであり、かつ、比較的分かりやすいものです。

「主体(S)」は、象徴的秩序に参加した意味での人間です。シェーマLでは、Sは「大文字の他者(A)」からの矢印を受けています。Aは、具体的な他者(他人)ではないが、自分でもないものです。思いきって言ってしまえば「言葉」あるいは「象徴的秩序」です。先ほどの記憶化がされる領域と言うこともできます。AからSへの矢印は、人間が象徴的秩序に参加し、主体として構成されるさまを表しています。ところで、この矢印は、半分から先が点線となっていますが、これは、SはAからのシニフィアンの語りかけを意識することができないことを表しています。半分より手前側は、無意識の領域です。

ちなみに、先に記した無意識についての説明で「シニフィアンの集合のようなものが、わたしたちの意識と関係なく語っていること」となっていましたが、この「シニフィアンの集合のようなもの」は、適切に言い直せば「大文字の他者(A)」です。

次に「自我(a)」は、具体的な人間としての自分です。aは、それによく似たもの(つまり、具体的な他の人間)であるa’をみることで、互いに鏡のようにそれぞれの自我に影響を与え合っています。具体的な他者が定まらないと、具体的な自分も定まりません。具体的な他者からみても同じです。ここに、鏡どうしを向かい合わせたような、互いを映し合う往復の運動をみることができます。この両者の関係(ラカンは「想像的関係」と呼びました。)は、「自分とは何であるか」という問いに対する答えを埋めてくれる関係です。

わたしたちは「わたし」というイメージ(自我)を持っています。しかし、「わたし」というイメージは、具体的な他者との関係の中で初めて定まるものであり、自我(a)は、a’やa’’やa’’’等、無数の具体的な他者の自我によって、反射的な影響のもとに確立されます。もっといえば、「わたし」というイメージの起源は、わたしたちの内部でなく外部に根拠づけられるものということになります。

わたしたちが象徴的秩序に取り込まれるのは、そういった具体的な他者たちとの関係の隙間からです(人間は具体的な他者との関係から言葉の世界に参入しますよね)。AからSへの矢印が「想像的関係」にぶつかっているのは、それを表しています(もう少し言うと、鏡のように互いに往復しあうような想像的関係は、象徴的秩序の介入によって解決されるということもあるのですが)。

ラカンは、精神に病を患った人に対する精神分析家としての治療においては、患者の自我(a)に対して、精神分析家自らも(フロイトでさえも)具体的な他者(a’)の位置にあまりに居座りすぎ、鏡の関係に立って治療を進めることで、多くの誤った治療が繰り返されてきたと嘆きました。ラカンは、精神分析家も具体的な人間である以上はa’としての部分を完全に消すことはできないにせよ、大文字の他者(A)の代理人としての位置に努めて身を置くようにしなければならず、同時に、aの位置にいる患者をSの位置に移動させるようにして、象徴的秩序の関係を意識して治療を行うべきであると述べています。

自我と具体的な他者との関係(想像的関係)は、相互に何らかの感情を用いる関係です。例えば「わたしはあの人に比べて優れている」とか、その逆の劣等感、あるいは、愛情とその逆の嫌悪等の感情を巻き込みます。それよりも、象徴的秩序による関係のほうが、精神分析においては本質的であるとラカンは主張しています。

数学遊び

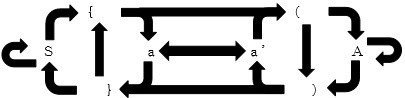

もう一度、上のA、B、C、Dの図と同じ形のものを掲げますが、ここで、この図の中のアルファベットを別のアルファベットと記号(括弧)に置き換え、次のとおりとします。

そして、コインを投げ続けた結果、例えば最初にSの位置に来て、さらに投げ続けた結果、次のとおりのアルファベットと括弧の連続が現れたとします。

S{aa’aa’(AA)a’aa’a}S

ここでの、S、A、a、a’は、シェーマLにあるとおり、それぞれ、「主体」、「大文字の他者」、「自我」、「具体的な他者」と考えていただきたいと思います。上の連続を見るとわかるとおり、括弧の一番外側にいる主体は、外側の括弧を通って、自我と具体的な他者との映し鏡のような往復の運動をしうる関係からさらに内側の括弧を通って、大文字の他者(あるいは無意識の領域)にたどり着きます。これは、先に述べた、人間が主体として、自我と具体的な他者との鏡の関係の隙間から大文字の他者(象徴的秩序)に取り込まれる構造を表しているということができます。ちなみに、コインを投げ続けてどのような結果になろうとも、つまり、アルファベットと括弧がどのように連続しようとも、それぞれのアルファベットと括弧の位置の関係(括弧の一番内側にAがあり、その外に往復運動を繰り返すことができるaとa’があり、一番外にSがあるという関係)は変わらないので、主体が象徴的秩序に取り込まれる構造を表していることは同じです。

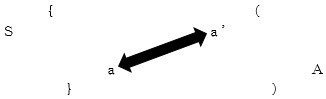

ここで、上の図から、アルファベットと括弧と両方向の矢印だけを抜き出すと、次のとおりとなります。

これに外から力を加えるように歪ませると、

となり、さらに、歪ませると、

となり、シェーマLの構造となります(かっこは強引に移動しました)。

ラカンは、このように図を歪ませることまではしていませんが(このアイデアは、ブルース・フィンク(村上靖彦監訳 小倉拓也、塩飽耕規、渋谷亮訳)『後期ラカン入門』(2013 人文書院)を参照)、この2つの図が近い関係にあることが「ひとを必ずはっとさせるに違いない」と述べています。

ちなみに、ブルース・フィンクは、ラカンのこの論文における一連の記号や組み合わせの乱舞について「行きすぎた数学遊び」と評しています。まあ、確かに一見とっつきにくいかもしれませんが、読んでいただいてお分かりのとおり、実は結構単純なものではあります。

バックグラウンドについて

この頃のラカンは、構造主義という当時のフランスで流行った思想にどっぷりとハマり、まさに「構造主義時代のラカン」ということができます。シニフィアンのネットワークが云々という説明を先に記したかと思いますが、あのような感じで、構造主義は、平たく言えば、概ね言語的なシステムやネットワークに重きを置いた考え方であるということができます。その中での人間(主体)は、システムやネットワークに翻弄されるような何となく受動的な存在であるとされがちです。そこでは、システムやネットワークが中心にあり、人間(主体)はある意味で周縁に追いやられています。しかし、ラカンの問題意識はあくまで「主体」にあり、レヴィ=ストロースのような正統的な構造主義者や、いわゆるポスト構造主義といわれる思想に比べると、「主体」を捨てきらずにいくぶんか保持していたということもできます。

ところで、ラカンは、構造主義を代表する思想家であるとされがちですが、構造主義に影響を受けただけというほうが正確であるように思えますし、そもそも思想家というか精神分析家です(本人もそのように自負しています)。構造主義的な考え方をしているのは、あくまで1950年代後半前後ぐらいの時期だけですので、その長いキャリアの一部において構造主義的であったという認識でよいと思います。

そして、この講演と論文に関してもう1つ触れておきたい考え方が「サイバネティクス」というものです。これは、第2次世界大戦直後ぐらいに現れた学問というか理論というかそういうもので、今でいう人工知能の考え方のはしりみたいなものだったようです。当時は、ちょっとした最先端の学問みたいな感じだったようなので、知的好奇心が旺盛なラカンもこれに飛びついたものと思われます。先の論文の解説の中で「記憶化」のことを記したかと思います。「無意識を考える上で問題となるシニフィアンの記憶は、人体で通常行われる記憶とはまた別のものである」みたいなあれですね。このあたりなんかは、人間の生体を超えたところの記憶、さらには主体の意識と関係なく淡々と進められるネットワークやシステムの運動というモデルが示されようとしており、ちょっとしたサイバーな匂いが感じられるところではあります。

主体は死の欲動に屈服する

結局、この講演と論文の中で、ラカンは、象徴的秩序は、わたしたちの人体に由来するものではないばかりか、「主体」としてのわたしたちを作り上げていき、わたしたちは思いがけずその秩序に振り回されてしまうということを述べています。少し格好つけて言いますと「諸主体は、死の欲動たるシニフィアンの自動運動(象徴的秩序)に屈服する」という感じです。

では、死の欲動とはどういうことなのでしょうか。これについては、また気が向いたら書いてみたいと思います……。

以上が大まかな説明ですが、内容としては要点をかいつまんで記したに過ぎません。興味が湧かれた方は、原文をぜひご一読ください。

また、当方は全くの素人ですので、読解が誤っている部分もあるかもしれません。その際は、諸賢の御指摘をいただければ幸いに存じます。