ワクチンの開発に障害となるHCVのアミノ酸変異と慢性炎症

Offersgaardらは、HCV 免疫逃避メカニズムを克服するには、ウイルスの特徴と宿主防御免疫の分子的理解に基づく合理的なワクチン設計が必要であると述べている。SARS-CoV-2では、アミノ酸変異が生じるため、RNA based COVID-19 vaccineによって誘導される抗ウイルス免疫の効果の低下が認められる。SARS-CoV-2とは異なって、HCVの構造蛋白質内のアミノ酸変異により、抗ウイルス応答性の変化と厄介な持続的な慢性炎症が認められる。

日本での一般献血者におけるHCV抗体陽性率は、1-2%であり、その陽性率より、日本におけるHCV感染者数は、約150万人であると考えられている。米国では、全人口の1.6%、約400万人が、HCV抗体陽性であり、世界全体で、1.7億人のHCV感染者が、存在すると考えられている。特に、モンゴル、エジプト、ボリビアなどでは、各国の全人口の10%以上が、HCVキャリアと言われている。

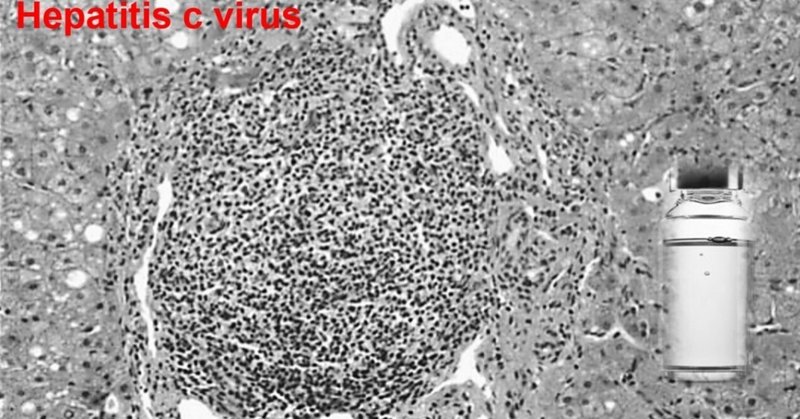

HCV感染に対する予防法として最も有効と思われるC型肝炎ワクチンは、依然として実用化されていない。C型慢性肝炎患者の血液中には、HCV蛋白に対する様々な特異的抗体が産生される。しかし、HCVゲノムの多様性やエンベロープ蛋白の領域において、アミノ酸が変異しやすいことなどから、HCVに対する中和抗体は産生されにくい。また、HCV感染に伴ってT細胞応答は、誘導される。しかし、例えばB型肝炎などの場合と比べて、HCVに特異的な細胞性免疫は誘導されにくいと考えられる。このようなことが要因となって、HCVは宿主の免疫監視機構から逃れ、HCV感染者において高率に持続感染が成立するものと考えられている。したがって、A型肝炎やB型肝炎とは異なり、C型肝炎は、劇症化することは少なく、黄疸などの症状も軽い。HCV感染者は、自覚症状を認めず、慢性の炎症状態が続き、血液検査の結果から、初めて肝機能異常が指摘されるケースも多い。

世界中で行われている基礎医学研究において、HCV感染とC型肝炎の発症の予防に必要とされている中和抗体および細胞性免疫の両方を同時に誘導できるワクチンは開発されていない。日本の研究チームは、培養細胞によるHCV増殖システムを応用して、HCV粒子を大量に培養・精製するシステムを構築した。この新規システムを用いた研究で、日本の研究チームは、不活化HCV粒子を新規アジュバントであるK3-SPGとともに接種した小型霊長類モデルであるコモンマーモセットの生体内での抗HCV免疫応答を検討している。コモンマーモセットを用いた研究成果より、HCV感染阻止に有効な中和抗体と細胞性免疫の両方を効率良く誘導できることが明らかにされた。現在、不活化HCV粒子の大量合成技術やワクチン接種プロトコルが、改良され最適化されている。今後、早期のHCVワクチン実用化を目指した臨床研究が望まれている。

HCVワクチンへの面倒な道のりで得られた経験は、他の新興感染症を発症するウイルスを標的とするワクチン開発に役立つかもしれません。

We do not have potential conflicts of interest.

Published in Science on April 11, 2023 by 京都@takumah

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?