アスリートの原因不明の肝障害について

時々ランナーの方から、肝臓の値が高いと相談を受ける事があります。

「病院に行って調べても原因が分からないんですよ」

そんな風に相談を受けます。

この謎の肝障害~名づけて「アスリート肝障害」~について、本に書かれている事と私見を述べていきたいと思います。

1.アスリート肝障害の多くは、健診で最初に発見される

肝臓は、悪くしても症状が出にくい沈黙の臓器です。なのでこのアスリート肝障害は、症状が出ることはあまりありません。ほとんどの人は無症状で、健康診断で指摘されることが多い印象です。

ところで健康診断で肝臓の値が高いと指摘される人の多くは、わがままボディの持ち主で、体重を落としましょうと書かれたり、うっかり飲酒量を正しく記載してしまい、お酒を減らしましょうと書かれる人が多いと思います。

ですが体脂肪が少なく、飲酒を控えていても、肝臓でひっかかる方がいるんです。なぜでしょうか?

要精査の判定をもらったら、一応しっかり検査しましょう。

2.一度は病院でしっかり検査しましょう

というのも、脂肪肝やお酒以外にも肝障害をおこす原因は色々あるんです。B型肝炎、C型肝炎、自己免疫性肝疾患、代謝性疾患、薬剤やサプリメントによるものなどなど。中には放置すると致命的になる疾患が隠れていることもあるので、しっかり検査をうけましょう。

ただこれらの疾患がなく、禁酒しても、サプリメントをやめても、あまり改善しない人がいます。そして肝臓専門医にかかっても、肝生検(肝臓の組織をとる検査)をしても、よく原因が分からねぇ・・・となることがあります。

自分も6年前までは大学病院の肝臓内科に勤務していました。その時から、時々そういう患者様に遭遇していました。

それはあるテニスプレイヤーの方でした。レッスンプロの方ですが、大会の2~3ケ月前だけトレーニングを増やすんです。そしてその季節だけ肝障害が出るんです。肝障害のパターンはAST<ALTで、ALP正常、γGTPは高値でアルコールのパターン。最初は飲酒をしていましたが、禁酒してもわずかに改善しただけでした。調べても原因が分からずに困っていたのですが、大会が終わると改善しました。

あれ?トレーニングのせい?

3.ただ多くの先生は、トレーニングで肝障害がおこることを知らない

当時の自分は、トレーニングで肝障害がおこることを知りませんでした。それもそのはず、肝臓の専門書には全く書いてないし、論文もほとんどありません。なので、ほとんどの医師は原因不明の肝障害として片付けます。

ただスポーツ医学の本には小さく書いてありました。

「運動による虚血(血液の流れが悪くなる)により肝障害がおこります」

確かに走っている最中は、消化管を流れる血液は1/3になると言われています。ということはその下流の門脈血流も1/3になることが想像されます。肝臓は主に門脈から栄養を受けますから、肝臓の血流も当然低下することになると思われます。なので肝障害がおきるということなのでしょう。例として日本陸連のパンフレットのPDWを貼っておきます。2ページ目を参照してください。

でも当時の自分はどうしても府におちませんでした。血流障害の肝障害(ショックリバーなど)とは、何か違うんだよなぁ。

次の4は難しいので、分からない人は飛ばして読んでください。

4.アスリート肝障害は、血流の悪化が原因ではない!

肝臓は、主に肝細胞と胆管細胞でできています。肝細胞は、70%が門脈から30%は肝動脈から栄養をうけます。ですが胆管細胞は、100%肝動脈から栄養をうけます。

なので運動により門脈血流が低下したら、肝細胞障害は起こる(AST、ALTが上がる)ものの胆管細胞障害はあまり起こらない(ALP、γGTPはあまり上がらない)と思われます。とすると予想される検査結果は、

AST 120 IU/l(正常値~35)

ALT 80 IU/l(正常値~35)

ALP 182 IU/l(正常値~220)

γGTP 34 IU/l(正常値~50)

というようにAST・ALTが上昇、ALP・γGTPは上昇しない。という結果になると思われます。そして血流が戻ると、半減期半減期で速やかに改善します(ASTは5-10時間、ALTは40時間)。

ですが自分が経験したアスリート肝障害の方は、

AST 120IU/l(正常値~35)

ALT 80IU/l(正常値~35)

ALP 212IU/l(正常値~220)

γGTP 120IU/l(正常値~50)

のような値のことが多かったのです。ALPは正常、γGTPが上昇という印象です(ただしALPは体質的にもともと高い人もいます)。そして肝障害も週単位で遷延しました。

それがアスリート肝障害が血流障害ではないと考えている理由です。

それでは原因は何でしょうか・・・?

自分はその原因は、酸化ストレスと思っています。

以前書いた通り、ALP正常、γGTP上昇は酸化ストレスでみられる検査値の変化です。

5.肝障害と酸化ストレス

離れていた皆さ~ん、戻ってきて下さ~い。

運動により体に活性酸素が蓄積するとは以前から言われています。この活性酸素が蓄積して体に影響を及ぼすことを、酸化ストレスと呼んでいます。

その酸化ストレスは、運動パフォーマンスを落とすとも言われています。

そしてまた、その酸化ストレスは肝障害も起こす言われています。

運動による酸化ストレスが肝障害を起こすという文献は少ないのですが、運動が酸化ストレスを生むという文献や、酸化ストレスが肝障害を起こすという文献はたくさんあります。

それでは論文をみてゆきましょう。

5-1.マラソンを走ると(トレーニングをすると)酸化ストレスが生じる

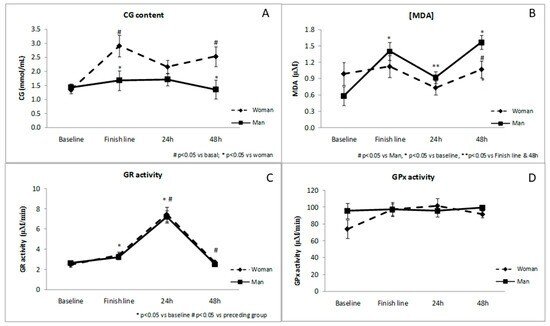

2019年のスペインのウルトラトレイルレース、ペニャゴロサトレイルレースの前後に調べられた酸化ストレスの報告を載せます。走る前と、完走後、24時間、48時間後の酸化脂質と、抗酸化酵素を調べています。

CGとMDAは活性酸素を、GRとGPxは抗酸化酵素を表しています。CGやGPxはあまり反応しませんが、活性酸素のMDAはマラソンにより著しく上昇、抗酸化酵素も誘導されています。

文献中では、この活性酸素と筋損傷が有意に相関していたとのことです。

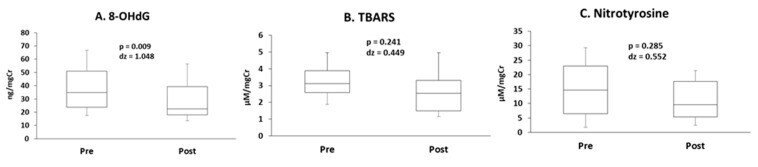

ただ別の報告では、若いレクリエーションランナーに3000mのタイムトライアルを一本走らせてみたところ、酸化ストレスは生じていないかったという研究もあります。

3000m一本走っても、酸化ストレスマーカーのA.8-OHdG、B.TBARS、C.Nitrotyrosineは上昇していない・・・むしろ下がっているように見えます。

軽い運動は、酸化ストレスを緩和すると言われています。さらに普通の人が3000mのタイムトライアルをするくらいでは、酸化ストレスを生じないようです。おそらくガチなランナーが長距離走ることで、酸化ストレスが生じるものと思われます。

5-2.そして酸化ストレスは肝障害を生じる

2015年の酸化ストレスと肝臓のレビュー論文を貼っておきます。アルコールや薬剤、環境汚染物質など、種々の原因による酸化ストレスにより肝障害がおこることが記されています。ですがトレーニングによる酸化ストレスで肝障害がおきるとは書かれていません。逆にトレーニングによる酸化ストレスでは肝障害がおきないという記載もないので、これは単に研究がすすんでいないだけと考えています。

5-3.一応、運動誘発性の酸化ストレスが肝障害を来たすという論文も少数はある

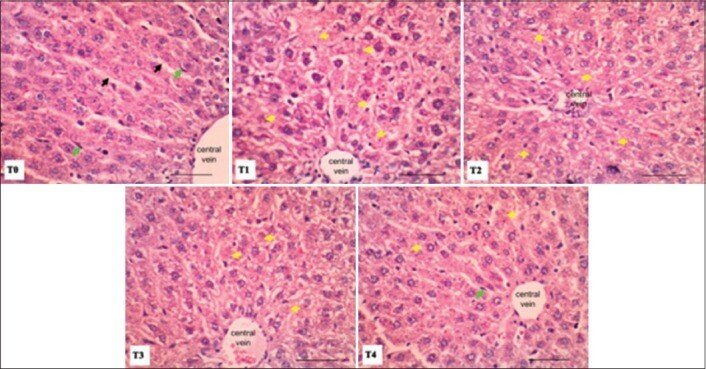

でも運動誘発性の酸化ストレスが肝障害を起こすという報告は、まったくないわけではありません。マウスでの報告(1)(2)や、ラットでの報告があります(3)。この(3)の論文には肝臓の組織像もあります。

T1(上端中央)が運動単独群の運動後の肝臓の組織のHE染色、強拡大像です。いわゆる血流障害(ショック肝)のときにみられるような肝細胞委縮や類洞の拡張はなく、中心静脈域周囲の炎症と単細胞壊死のようです。酸化ストレスが原因で引き起こされる脂肪性肝炎と同じ、中心静脈域の炎症ですね!

5-4.運動誘発性の酸化ストレスに効果のある栄養素・サプリメントは?

ではアスリート肝障害のためにはどうしたらよいのでしょうか。色々報告があるので、一応色々とつらつらと書いてゆきます。

・ビタミンC、E、ポリフェノールサプリメントがよい。

・ポリフェノールがよい!のもう一つ文献。

・ポリフェノールもいいけど、やっぱり食事が大事!

・大豆イソフラボンやリコピンがいい。

・L-アルギニンもいい。

・マコンブがよい。

・冬虫夏草がよい

ただ、一番多いのはサプリメントはあまり効果がないというものです。抗酸化物質は様々あるので、一種類だけたくさん摂るのではなく、色々なものをバランスよく食事から摂取するのがよいんだと思われます。

5-5.抗酸化力を高める食事、酸化ストレスを避ける生活が大事!

結局は抗酸化作用のある食事をしっかり摂取して、トレーニング以外の酸化ストレスを避けるのが大事になります。

抗酸化作用のある食品

ビタミン

・ビタミンA、カロテノイド

トマトやホウレンソウ・ピーマン・ブロッコリーなどの緑黄色野菜

オキアミ、サーモンなど

・ビタミンC

パプリカやブロッコリー・じゃがいも・キウイ・柑橘類・柿など

・ビタミンE

ごま・アーモンド・ピーナッツなど

ポリフェノール

・カテキン

緑茶に最も多く、ほうじ茶や紅茶、ウーロン茶にも

・ケルセチン

玉ねぎやアスパラガス、レタスなど

・アントシアニン

プルーンやブルーベリー、柿など

酸化ストレスを減らす

・喫煙を控える

・飲酒を控える

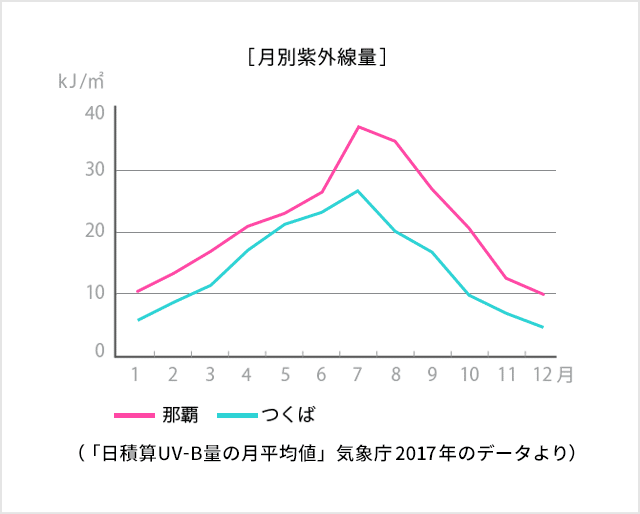

・紫外線対策

いかがでしょうか。紫外線や喫煙が肝障害を悪化させるかは不明です。

ですが、モルモットで携帯電話の電波が肝臓の酸化ストレスを高めるとか、ラットで低温刺激で肝臓の酸化ストレスを高めるという報告もあります。比較的酸化ストレスというのは生じやすい印象です。モロに酸化ストレスを生じる喫煙や紫外線は、避けるように心がけましょう。

特に紫外線は春から夏場に強くなります。しっかり対策しましょう。

※追記

そののち、さらに調べて「ビールを飲みながら速くなる~総論①~ミトコンドリア保護活動(略してミト活)」を書きました。飲酒される方もされない方も、ぜひ読んでください。(2021/5/4記)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?