【映画】『THE FIRST SLAM DUNK』もう一回観に行きます。自分の中で「答え」を見つけに#490

おはようございます、tamamioです(^^)皆さん、『スラムダンク』の映画、観られましたか?

今回は、公演前から大炎上&レビューでも賛否両論の『THE FIRST SLAM DUNK』について発信します。※ネタバレ含みます。

1 結論・多分、もう一回観に行きます

映画の中心人物は、宮城リョータ。

原作では、そこまでフューチャーされていなかったキャラです。

このリョータ君の背景が深堀されて、最後には主将の「1・2・3 おし!」をゴリから任されるまでになるという、山王戦を通した宮城リョータ君の成長ストーリーです。

先日観てきましたが、多分もう一回くらい観に行きます(^^)それくらい、自分の中で「答え」を見つけたい。そんな作品でした。

2 実は縁の下の力持ち・宮城リョータ

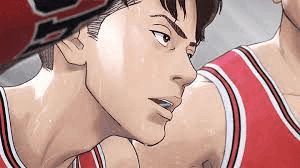

宮城リョータ君って、よく考えると、運動できて、機転が効いて、肝が据わってて、しかもイケメンオシャレ!

だって、この時代の高校生でツーブロックですよ、頭!私の中では、ツーブロと言えばリョータです^o^

こんなモテ要素しかないリョータ君が、一途にアヤちゃんを想うのも、ポイント高い!

流川とリョータは、女子担当ですねー。

こんなキラキラなリョータ君ですが、意外に、一番の縁の下の力持ちなのです。そう、あのゴリよりも。

PGという、中盤でボールを運ぶポジションなので、派手なゴールは少なく、ボールの保持時間の割に、印象には残りにくい。「通好み」の働きをするのが、このPGであり、リョータ君。

さらに、あまり言われてないですが、湘北メンバーで唯一、フル試合フル出場です!(※初戦を除く。)

でもそこまで、ゴリやみっちゃんほど深堀されてなかったので、その辺を作者・井上雄彦氏も気にしていたのかな・・・。

3 後半、全く違う作品が始まった

肝心の、映画の内容は正直、前半「単調」でした。DG(デジタルグラフィック)のせいか、絵が平面的で違和感がありました。

背景の人も書き割りで、「背景の変わらないパラパラ漫画」みたい。正直「何を見せられているんだろう」という気持ちにも。

レビューで見た「途中で席を立つ人の姿も」の気持ちも分かります。きっと前半の単調に耐えられなかったのですね。

ただ、後半突入時にみっちゃんが言った「ここからは、違う試合が始まるぞ」の言葉と共に始まった映画の中盤からは、まさに「まったく違う作品が始まった」のです。

結末は知ってますよ?終了間際のゴールが決まり、逆転勝利するんですよね。知ってますし、頭の中でも再現できます。

それでもやっぱり、手に汗握って、息をのんで見守ってしまった。多分それは、劇場にいた人も同じじゃないかな。

4 井上雄彦氏のやりたいことが詰まったラスト30秒

この映画は、原作者の井上雄彦氏が直々に監督をしたことでも話題になりました。

井上雄彦氏は、アニメのスラムダンクに思うところがあったようで、それで途中打ち切りみたいになったし、「自分のスラムダンクを!」と思ってメガホンを取ったのだと思います。

それを聞いて、そして映画を見て、「ああ、井上雄彦さんは、本当は、これがやりたかったんだな」と伝わったのが、試合のラスト30秒の描写でした。

原作でもそうなのですが、無言の回ってありますよね。映画でも、まさにそんな感じでした。

無言・無音。ただコート上の10人だけが、疾風のように、時にスローモーションで、ただただ「無心」。

もう、ホントのホント、ラスト10秒切るくらいのところでは、DGとアナログモノクロ画像とが交錯して、なんか「無」なのです。

いろんなものを削りに削って、削りまくった後に残った、この・・・。

ごめんなさい、うまく表現できないです。思い浮かぶのは、「鳥獣戯画」「禅」「サムライ」・・・。そんな感じ。

ああ、これが、この削ぎ落したこの空気感が、作者・井上雄彦氏が本当に表現したかったことなんだな、って思いました。

冒頭に書いた「自分の中で見つけたい答え」が、これです。作者の表現したかったことを、自分の中でキチンと言い当てたい。なんか、そんな気持ちです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!皆さんの感想も、お聞きできたらうれしいです!

そして私は、自分の答えを見つけに、もう一回観に行きます!TOHOウエンズデーで!!

この発信の続編はこちらです。

私の創作活動の糧は「読書」です。より多くの書籍を読み、より有益な発信ができるよう、サポートいただけると嬉しいです。