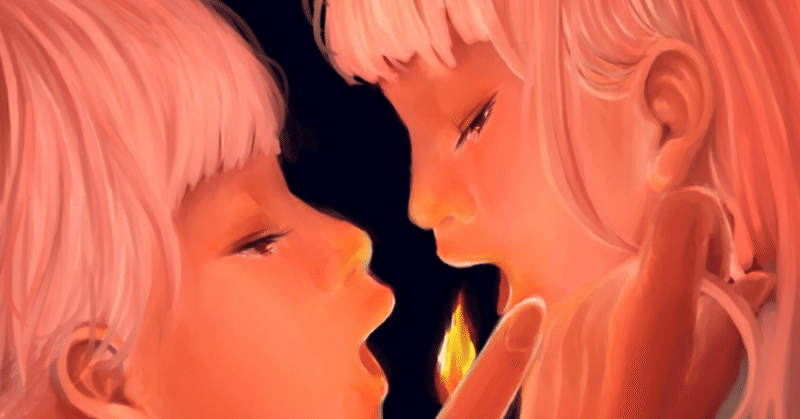

オール・アイ・トーチ [1]

まっ暗だ。まっ暗だね。

どうしたらいいの。どうしようもないよ。

そうだね。どうしようもないね。

そうだよね。わかっていたよね。

【1・➀】

「ひさしぶり。ただいま」

「うん、ひさしぶり。おかえり」

駅の正面口で江藤明璃と待ち合わせた須坂朱莉は、駅前中央通りのほうへと向き直った。彼女の視界に、生まれ育った街が映る。朱莉はそこで両目を閉じ、静かに深呼吸を始めた。すうぅぅ。はあぁぁ。すうぅぅ。はあぁぁ。何度かそれを繰り返し、朱莉は目を開いた。目の前には明璃がいた。明璃の両目には、いかにも夜仕様という雰囲気のメイクが施されている。すごく似合ってるよ。朱莉は素直にそう思った。

江藤明璃は自分とは違い、この街で暮らしていくことを選んだ人間だ。今は、28歳の時に先輩ママから譲られた繁華街のスナックを順調に経営している。都内の大学に進学して以来ほとんど地元には戻っていなかった朱莉は、いつだったか交わしたLINEで明璃からそう聞いていた。

そして朱莉の方は、都心にある某出版社の社員を昨年度末で辞め、2週間前にこの街へ戻ってきた。今は実家に居候して就職活動をしている。彼女の両親は、昔のことがあるからか特に問いただすこともせず一人娘の朱莉をそっとしておいてくれている。おかげ様で朱莉はもうこの街にある小さな出版社から採用通知を受け取っており、近々返答をするつもりでいた。

明璃がすぐ近くにいると、私はほんとにこれからこの街でもう一度生きていくんだな、という実感がわいてくる。ふっと『そろそろ戻れるな』、という気がして辞表を出してきたのは間違いじゃなかった。この子を見ているとそう思える。中学高校と多くの時間を一緒に過ごしてきた大切な友達。あれ? ふっと分からなくなる。私と明璃ちゃんの関係ってほんとに『友達』でよかったんだっけ? 仲間じゃ遠い。だけど恋人とも違う。そもそも、あの頃のうちらはお互いのことを友達なんて呼んでいなかった。そうじゃなくて、そういうんじゃなくて…

「ね、明璃ちゃん。手、つなごうよ」

「いいね。友達みたくそうしよっか」

「あ、それで思い付いた。ちょっとお試し気分でうちらの中学行ってみない? ま、2人とも『うちらの』なんていうほど通ってませんけど。ふふっ」

「ああ、面白いかもね。でも待って。ねえ、お互いあの学校にいい思い出なんかないでしょ? それでも行きたい?」

「うん、行ってみたい。それに、色んなこと喋りながら散歩するには丁度いい距離のとこでしょ?」

「そうだね。わかった、行こうか」

【 1・➁】

私と明璃ちゃんが揃って学校に行かなくなったのは、中学2年に上がってからわりと早い頃のことだった。もっとも、当時の関係は幼い頃からお互いの存在を知ってるご近所同士っていうだけでしかなかった。普段一緒にいるグループはいつも違ってたし、行き帰りの道でも別々だった。それに、そもそも中学に入ってからはクラスも別々だった。だから、江藤さんの方の『あかり』ちゃんも道路を挟んで斜めに向かい合った家で引きこもっているんだと知ったのは親伝いだった。

そうして私たち2人が改めて出会った時のことは、まるで作りものみたいなワンシーンだったからよく覚えている。あの朝がまるっきりの事実だったとして、まるで親友にするみたいにして『声』を掛けたのはどうしてだったのか。そして、それから一気に近付いていったのはどうしてだったのか。謎はもう解けないだろう。別にそれでいい。私たちが今こうして一緒にいることは本当だから。いいよね、明璃ちゃん?

「ん? どうしたの、朱莉?」

「なんでもない。うちらのこの感じ、大人になっても変わらないなって実感してたの」「ふふっ、そうだね」

朱莉と明璃は、ゆるく手を繋いでいつかの通学路を歩いていった。ああ、何だか本物の友達みたい。楽しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?