マジック・ランタン

誰にどのように情報を伝えるか?

インターネット以前、いや、さらにそれ以前のテレビも電話もない18世紀には、それは今とは異なる問題だった。

とはいえ、印刷術はとうに普及していて、出版された書籍の流通はもとより、新聞や雑誌も17世紀には登場していた。だから、テキストや版画のような絵によりある程度の範囲である程度の速さで情報を伝達するテクノロジーも、社会的仕組みもすでに生まれていた。

そんな時代、フランスにおける通信を担っていたエドメ・ギヨーなる人物もまた情報の伝達と、それに伴う人間の知覚のあてにならなさについて頭を悩ませていたようである。

フランス逓信省の長だったギヨーは配達システムを改善して、遠隔地にいる商人、産業人、製造業者たちの間の連絡を至便にすることに一生懸命だった。知識の領野の拡大には組織化が必要だとも考えていたギヨーは、人間精神は働きかけていくことで外界と相互作用するものだの主張した。知覚にしても決して受身のものではないから、理性はあざむかれかねない。アナモルフォーシス、凹面鏡、そして亡霊投射の機械が示しているのは、あらゆる感覚中、もっともイリュージョンの餌食になり易いのが視覚であるということだ。

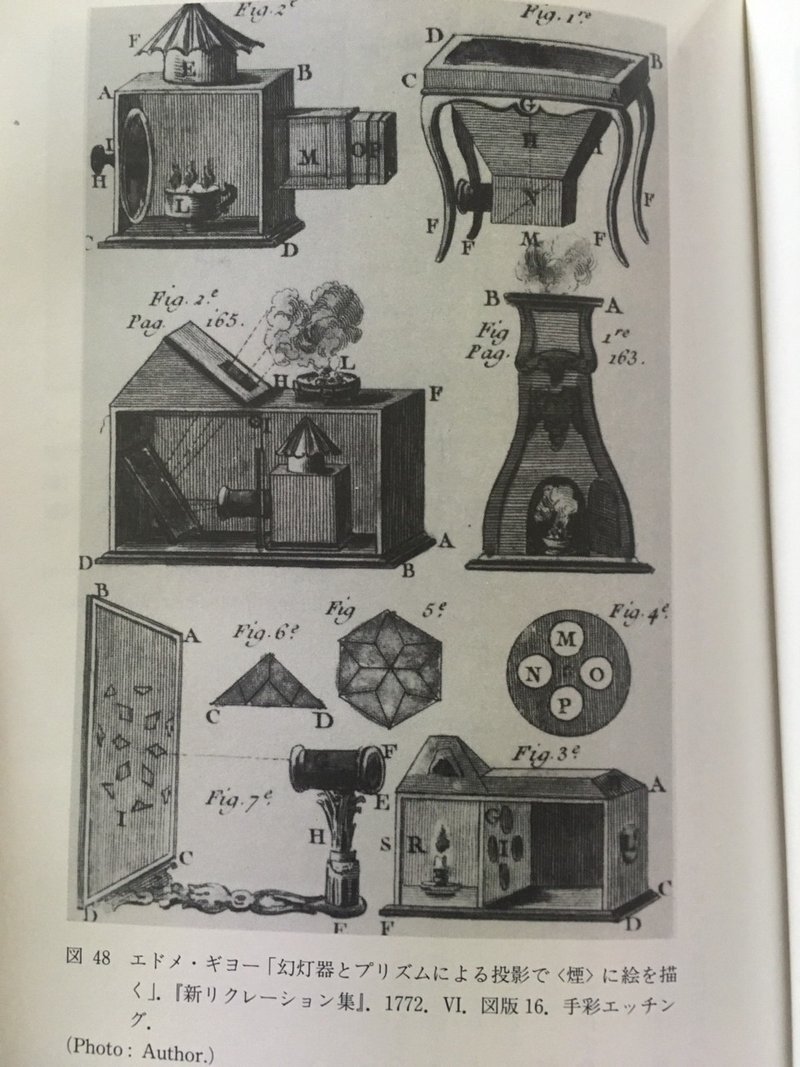

バーバラ・M・スタフォードの『アートフル・サイエンス』からの引用。ここで言及されるエドメ・ギヨーは1772年に『新リクレーション集』8巻を著していて、そのなかには以下のようなマジック・ランタン(幻灯機)の図版もある。上の引用中で「亡霊投射の機械」と呼ばれていたのがマジック・ランタンである。

このマジック・ランタンとは何か?

ジャン・ピエロ・ブルネッタの『ヨーロッパ視覚文化史』から引いてみる。

「マジック・ランタン、それはランタンの形に作られ、中にロウソクを入れ、分厚いガラス、つまりレンズを通して光が投影され、窓を閉めた暗い部屋の壁に掛けた白い布にその光の輪が映し出される仕掛けになっている。レンズとロウソクとの間にはガラス製の2枚の原板(スライド)が置かれ、そこには異なるテーマの楽しい絵が描かれ、その絵がレンズの焦点距離、すなわち5-6ピエディ(約1.5-1.8m)離れたところにある壁掛けの布の上に投影され、描き出されるのである。夜になると、サヴォイア人やピエモンテ人が手回しオルガンとともに、このランタンを街頭に持ち出し、大きな声で見世物の客引きをする。手回しオルガンの上では、ゴム動力で動くように回転板に乗せた人形も楽しげに踊っている」ドゥ・ジェズの著作はランタンの機能を示し、夜になって客引きの声を張り上げるサヴォイア人について私たちに語りかける。

マジック・ランタンは簡単に言えば、プロジェクターだ。上の引用でも説明されているとおり、光源はロウソクの火。その光でガラスに描かれた絵柄を暗い部屋の壁に投射する。18世紀にはすでに顕微鏡やら望遠鏡やらは発明されていたから光を拡大して投射するレンズの技術は取得されていた。

それがここに描かれるように、見世物興行的に大衆に提供されていた。移動映画館のようなもので、マジック・ランタンの機械は興行を行うサヴォイア人(サヴォワ人)が背負ってあちこちの街を歩いた。

しかし、そうした興行的な使われ方をする一方で、マジック・ランタンのスライドを伝書鳩を使ってパリからロワール地方の街トゥールまで届けていたような通信手段としての使われ方もしていたようだ。まだ写真も映画も登場する以前の時代である。

こんな話をしているのは、東京都写真美術館で開催中の「マジック・ランタン 光と影の映像史」展を観てきたからだ。

いまの伝書鳩の話も今日の展示を通して知った。

実際のマジック・ランタン用のスライドや機械が展示されていて、いくつかのスライドは複製され、プロジェクターにより投射が会場内では行われていた。実際のマジック・ランタンによる投射も見ることができた。

すでに日常的にプロジェクターを使うのに慣れ、映画はもちろん、プロジェクションマッピングなどにも触れてしまった現代の僕らに、マジック・ランタンがつくる映像はあまりにぎこちない。大した動きも再現できず、ちゃんと想像力を働かせないと、なぜ、当時の人がこれに夢中になったのか?と思うほどだ。だが、これに当時の人々は熱中したのだ。

ふたたび、スタフォードから引く。

この2つの国(イギリスとフランス)で未熟練労働者と農夫たちは一般に中等学校に行く資力も関心もなかった。そして世紀もぎりぎりの暮れ方になるまで、彼らは印刷屋、服地屋、織物業者たちが啓蒙的に講じるコーヒー・ハウスという英国式「巷立大学(ペニー・ユニヴァーシティ)」にも無縁であった。イエズス会コレジオの退屈しきった通学生同様、大部分の庶民は大衆的スペクタクルによって「教育」されたのである。年毎の縁日に小屋掛けし、ヨーロッパ中に広がる光学キャビネを繰りひろげて魔術師たちが見せるあやかしに庶民は呆然自失した。ニュルンベルクで発行された政治文書、『茶税騒動、或いは英領アメリカの革命』を見ると、そうした学校の代用品さながらの室内風景を伺い知ることができて貴重である。(中略)この恍然たる客たちはそれぞれアメリカ、ヨーロッパ、アジアの擬人化された存在だが、専制支配に対する闘争の勝利を見せるファンタスマゴリアのスライドの連続に夢中になっている。

文中にある『茶税騒動』の絵はこれ。

大人たちが夢中になってマジック・ランタンの映像を眺めている。そう。引用中では「ファンタスマゴリア」と呼ばれているのが、マジック・ランタンだ。ファンタスマゴリアとは18世紀のフランスで発明されたマジック・ランタンを使った幽霊ショー。だから、冒頭の引用では「亡霊投射の機械」と呼ばれていたわけである。

しかし、その後、幽霊ショーに使われない場合にも、マジック・ランタンおよびそれを用いた投射はファンタスマゴリアと呼ばれたらしい。

だから、「茶税騒動」についての投射を観に集まる教育的な側面をもった場合においても、ファンタスマゴリアと呼ばれているわけである。

そもそも18世紀の啓蒙の時代、啓蒙的で教育的な情報と、見世物=スペクタクル的でペテンな情報の区別は重要視された。

けれど、マジック・ランタンの用いられ方にしても、教育的な側面とエンターテイメント的な側面の両方の使われ方をしていたように、両者を厳密に区別することなどできない相談だった。

そのあたりの事情に踏み込んでいるのがスタフォードの『アートフル・サイエンス』という一冊だ。

18世紀、丸々1世紀の長きにわたって爆発した「数学的リクレーション」と「哲学的エンターテイメント」の様相に目を向けてみよう。そうした視覚を刺激することで科学しようという胸躍らせる方法が次々と工夫されては、バロックからロマン派時代にいたるヨーロッパ社会の中広範な層を娯しませ、啓発していった。娯しませつつ教えもする大衆的な図解本、光学的収集棚、驚異の機械、びっくり実験、目を見張らせる博物展示などが打って一丸となって、啓蒙時代に頂点に達する大衆文化、成人教育、そして子供の啓発の大きなうねりをつくりだしていった。

啓発のためには、子供も含めた大衆的なへの教育的なコンテンツが必要だった。時代は、百科全書の時代、ミュージアムの時代である。

ディドロやダランベールが編纂した『百科全書』は1751年から1772年にかけて出版。大英博物館の設立が1753年、ルーヴル美術館が1793年の開館だ。集めたものを分類してみせるという観点でいえば、リンネが近代分類学の礎となる『自然の体系』を著したのが1735年である。こうした流れのなかでの啓蒙のための視覚技術の活用が一気に進んだわけだ。

いまの時代、すごい速度で社会が変化してるというが、本当だろうか?という気になる。18世紀の変化だって随分はやい。

しかし、啓蒙の時代が狙ったことはそううまくはいかなかった。情報を正しくわかりやすく伝えれば、人間は正しい道を歩むと思われたが、そうではなかったのだ。

スタフォードはいう。

「うそのない経験を立証しようとするのがいかに難しかったか、いや今も難しいかの証拠は、18世紀がこれでもかと示してくれる」と。

まさにそうだ。

何かが正しいなんてことを示すことはあまりにも困難。いや、何かが正しいということがあり得ることを信じることそのものが難しいではないか。

器具が介在してつくり出される光学的錯覚は楽しまれもし、疑われもした。実証主義と擬似-実証主義の見分けがつかず、模糊としていた。光を使った愉快なトリック、人目をあざむく手品、実験者の体を歪めるうす気味悪い身体トリック、不気味で強迫観念的な自動機械など、すべて感覚テクノロジーに依存していた。介在するところの有用かつ愉快な器具類は、ペテン三昧の機械工ばかりか職業的技師や敏活な発明家の7つ道具だった。

そこにテクノロジーあるいはツールが介在する限り、どれもある意味では恣意的な認識でしかない。いや、ツールがあるかないかではなく、人間の認識がそうである限り、絶対的な正しさなどというものはないわけだ。

この光学機器のあざとさ、視覚認識のあやしさについては、すでに1世紀はやくデカルトが彼の『屈折光学』という著書で示していた。

例えば、こんな風に。

遠近法の規則では、円は別の円によってではなく楕円によってこそもっと巧みに表現され、正方形は正方形ではなしに台形によってこそ巧く表現され、他の図形についても全く同じことが言えるからである。つまり、イメージとしてより完璧たらんとし、ある事物をよりよく表現しようとすればするだけ、その事物には似ていてはいけないことになる。

このあたりの事情は、「遠近法のウソ」で詳しく書いているので、ここではこれ以上書かない。

ただ、このデカルトの話を紹介してくれるユルジス・バルトルシャイティス『アナモルフォーズ』からもすこし補足。

あらゆる形におけるイリュージョンの問題が一瞬としてデカルトの念頭を去ったことはなかった。現実とそれに対する人間の判断の間にはズレがある。プラトンにとってそうであったようにデカルトにとってもそうだった。このズレはひとり芸術作品にのみ当てはまるというものではないのだ。〈自然〉そのものも幻影ファントムだと、デカルトは考えた。

自然そのものが幻想ファントム。

だからこそ、デカルトは閉ざした系のなかでコギト・エルゴ・スムと言ったのだろう。

だが、あらゆるものがファントムであるとき、選択すべきは閉じることではなく、開くことではないだろうか? ウソとほかのウソとしかがない場合に、いずれかのウソを選んで閉じるのは得策だろうか。いや、いずれもウソであれば、各自が自分のウソだけでなく、外に開いて他人のウソも受け止めることこそが必要ではないだろうか?

その時はじめて、マジック・ランタンが映しだす虚ろなものは、現(うつつ)とつながるのだろう。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。