石川悌二著『近代作家の基礎的研究』(2)―夏目漱石と谷崎

漱石と谷崎

2回目は、夏目漱石について書いてみたいと思います。森岡卓司著『「「門」を評す」と谷崎文学の理念的形成 ―谷崎潤一郎と夏目漱石(一)―』にも書かれているように、谷崎は生涯漱石を意識していました。漱石評も遠慮がありません。谷崎が他の作家についてこういう強さで書いているものを私は知りません。その割には直接の交流が見当たりません。これはいかにも不自然ですし、小中村清矩に繋がる父の長兄を隠したような事情があるのではと疑いたくなります。

森岡先生が書かれているように、谷崎は『文壇昔ばなし』で漱石は私の級を受け持つてくれなかったと回想しています。「受け持ってくれなかった」という表現に、なんだかかわいらしさを感じるのですが、今回は、その意識の元の一部になるのではないかと思われるところを石川悌二著『近代作家の基礎的研究』から提示したいと思います。

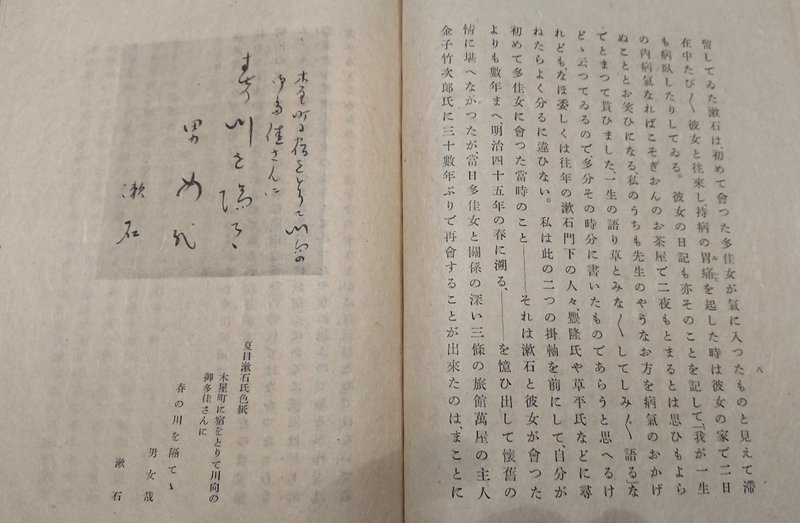

上記の通り、東京での交流が見当たらない漱石と谷崎なのですが、磯田多佳さんを通すと接点が見つかります。ただし、そこでも直接交流があったかとなると確認はできないのですが、『磯田多佳女のこと』では早々に漱石のエピソードが取り上げられ、漱石の句が記された色紙が掲載されています。

彼女の両親について、谷崎が彼女の養子又一郎氏に聞いたこととして、次のような記述があります。

多佳女の父はもと舞鶴藩の武士で、磯田木間太と云ひ、維新の後京に出て縄手邊に住み、手習などを教へてゐるうちに、當時祇園から太棹の藝者として出てゐた妓と馴染むやうになり、いつか彼女を妻とするに至つた。

舞鶴藩について調べたら、谷崎作品を調べているうちに登場してきた苗字が(京極氏、牧野氏)。この関係が、彼女の周りに文人等が集まった一因と言えるのではないでしょうか。なお、多佳さんの名前は戸籍では「たか」ですが、後年、柳原義光伯が「多佳」の文字を選んで与えたものであるとのことと、『磯田多佳女のこと』に書かれています。

彼女の周囲には、小中村清矩の婿になり、その死後離縁になり池邊姓に戻った池邊義象もいました(多佳さんに歌を教えた)。谷崎は池邊氏復姓後もこの人との交流していたフシがあります。『細雪』に登場する阪神大水害の芦屋川決壊の地の碑のそばに猿丸翁頌徳碑がありますが、池邊義象がその撰文並びに書を書いていたことは、『小中村清矩日記』(2)にも書きました。谷崎が多佳さんに初めて会ったのが『新小説』の「代表的婦人」の欄に豊竹呂昇、富田屋八千代、上村松園、伊賀おとら、鳩山春子、日向きむ子、江木榮子、福田英子、平塚明子、榊原蕉園、花月しづ、立花家橘之助等々と共に彼女の記事が載った2年後、彼女が34歳の時の初夏ということで、1912年(明治45年)と思われますが、この時に池邊義象と再会したのか、あるいはその前に池邊義象が離縁後に行ったパリから帰って東京帝国大学の講師をしていた時に再会していたのかもしれませんね。東京帝国大学国文学科への入学とともに友人後藤末雄に連れられて始まった小山内薫との交流(小谷野敦氏作成谷崎潤一郎詳細年譜)も、演劇改良運動からの流れで良く知っていたと思われる池邊義象を中継点にしていたのかもしれません。

それにしても、上記の女性群にもまた谷崎作品を調べていると登場してくる名前が多いです。この中に平塚明子が登場しますが、漱石に繋がることでいえば、煤煙事件が有名です。塩原で森田草平と心中未遂事件を起こしたのですが、そのことを小説にするように森田草平に勧めたのが漱石です。漱石は森田草平の描く明子は気に入らなかったようで、それで漱石の前期三部作に明子が埋め込まれることになったとか。

和三郎直矩という名の兄

さて、漱石の係累と谷崎家についてですが、漱石のすぐ上の兄に、和三郎という人がいます。後に直矩を名乗ることになりました(「矩」も気になりすよね)。この人は、芝の電信修技校から電信局に入っています。

和三郎という名前は鷗外のところでも出てきましたが、実は谷崎の父の幼名が『幼少時代』では和助ということになっているのですが、『小中村清矩日記』を読むと、ちょうど谷崎の父母が結婚する頃に、谷崎の父の長兄からの話ということで明治16年7月27日に

○江沢来る。近々和三郎殿婚儀之由。

という記事が登場するのです。谷崎の父は三男ですから、これは谷崎の父のことかと思いました。ただ、別のところで和助も登場します。二代目久右衛門襲名関連でです。明治21年9月11日に

谷崎久右衛門(和助事)入来。三作面会。依って手紙遣し書類返ス。

という記述があります。さらに、「書類を返ス」に至る前に、三作さんと和助さんが出会えず、この日まで延びたという経緯まであります。これはどう受け取ったらいいのでしょうか。しかも谷崎の父と漱石の兄和三郎さんは同年齢(2ヵ月違い)と来ています。谷崎家の戸籍が混乱しているのは『小中村清矩日記』(1)でも書いていますが、漱石も幼少時から夏目家と塩原家との間で翻弄されています。夏目家の家系図についての疑問については小宮豊隆著『夏目漱石』から長文の引用があります。「板倉周防守」とか、「勢州鈴鹿」とか、川田順や佐佐木信綱が頭に浮かぶ文字が登場しています。

和助については、谷崎の父の兄、久兵衛という線もあります。というのは、久兵衛の幼名は実之介という、まるで『恩讐の彼方に』の登場人物のような名前で『幼少時代』に登場するからです。本当に実之介なのか? あえてこの名前にすることで小説『幼少時代』を形作っているのではないか? と。久兵衛が亡くなる前、活版所は久兵衛の所有になっていたことも考えると、さらにその線が強く疑われてきます。

電信局といえば、小中村清矩の三男三作さんも電信局勤務でしたが、時気あたりということで数年長引き(胃を病んでいたとも)、結局やめることになった経緯があります(温泉療養に父清矩たちと行ったり、谷崎の父の長兄に連れられて行ったりしています。)。谷崎の弟精ニも工手学校(後の工学院大学)に通い、卒業後は通信技手をして家計を支えました。工手学校について調べると、1887年10月、帝国大学初代総長渡辺洪基や辰野金吾、片山東熊、藤本寿吉らを中心として設立とあり、これは小中村清矩人脈であり、辰野金吾は谷崎の友人、辰野隆の父です。なぜ電信局勤めが多いのか、宮内省→工部省という人脈が活きているように思うのですが、そうなると、伊藤博文がクローズアップされてきます。谷崎を調べていると、伊藤博文の名前がチラリ、チラリと見えてくるのですが、これについては今後も気に留めておきたいと思います。

和三郎直矩と二代目久右衛門

ここまで和三郎直矩という人にこだわるのには、さらに理由があります。この兄は三男ながら家督を相続することになり、まもなく家をつぶしてしまうのですが、次のように書かれています。

家督相続してまもなく同年九月十三日に迎えた妻(牛込南榎町五十二番地士族朝倉景安の次女ふじ)を三月後には離婚して、次に迎えた妻をも邪慳に扱ったようだ。

さらに、この妻が妊娠した明治二十四年の春ごろからは、しばしば夜遊びに出かけて、彼女が死んでまだ一周忌もこないうちに、自ら好きな女を指名して父の許諾を乞い、入籍しています。和三郎とは十八歳も年下の当時十六歳だったと書かれていますが、そのあたりについて

漱石は「道草」に「教育も身分もない人を自分の姉と呼ぶのは厭だと主張して、気の弱い兄を苦しめた。とかかれている「道草」の叙述はこの間の事情を暗示しているようである。これに対して死んだ嫂登世は敬服に値するようなよくできた女性で、そういう女性の真価がわかりず、むしろ気詰まりに感じ、その病気をも省みず好きな妓と遊びほうけている和三郎直矩に、漱石はそれが血を分けた兄であるだけによけい義憤を覚え、そして嫂の方にますますその愛隣を深めていったにちがいないことは、登世の死について親友正岡子規に告げた漱石の手紙がこれを表明している。

と書き、その手紙を掲載しています。

ここで注目するのは、後に家をつぶしてしまう和三郎直矩が最初の妻とはわずか3ヵ月で別れ、次の妻を邪慳に扱ったことと、3番目の妻が芸妓だったことです。しかも気が弱いと。これは『幼少時代』に描かれる二代目久右衛門とそっくりです。

さらに、注目するのが『道草』の次の台詞です。これは、兄が千代夫人と離婚した後に女中さんと結婚するつもりだと知った時の谷崎の末弟終平さんの思いとそっくりです(谷崎終平著『懐しき人々―兄潤一郎とその周辺』参照)。このマガジンの谷崎終平著『懐しき人々―兄 潤一郎とその周辺』でも書きましたが、終平さんは兄と自らの一生の総仕上げとして、そのことも埋め込んでいたのかもしれませんね。

ということで、漱石の兄和三郎直矩が谷崎の『幼少時代』に二代目久右衛門として埋め込まれている可能性が見えてきます。なぜ埋め込まれているのか。この本を読んで以来、漱石と谷崎は、小中村清矩周辺を挟んで血縁的に相当近いのではないかという思いが強くなるばかりなのです。

次回は尾崎紅葉についてです。

よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは資料収集等研究活動に使わせていただきます。