映画『花束みたいな恋をした』個人的感想

「花束みたいな恋をした」観た。

映画館全体がむせび泣く、心揺さぶられる映画だったが、カルチャーで(あの映画ではもはや"サブ”カルチャーでは無い)強固に共鳴し、惹かれあった二人がカルチャーのズレから始まった価値観の歪みによって死んだ(カルチャーでしか繋がっていなかったことが証明されてしまった)のは、カルチャーをハイレベルに司り続ける自身に対する強烈な皮肉なのか?坂元裕二!とか色々考えてしまう坂元裕二な作品だった。

我々(私は85年生まれ)世代にとっては、社会人以降の青春、今の大学生あたりにとっては恐らくドンピシャな青春カルチャーの具体例のこれでもかという応酬。

この映画において、彼ら(菅田将暉・有村架純カップル)の共通敵とも言える存在で、資本主義の象徴・大手広告代理店に勤める絹(有村架純)の父が、イケてる象徴としてワンオクの名をあげて、”サブカルチャーをこよなく愛する俺”を自負する麦(菅田将暉)に軽くあしらわれたのが印象的だった。

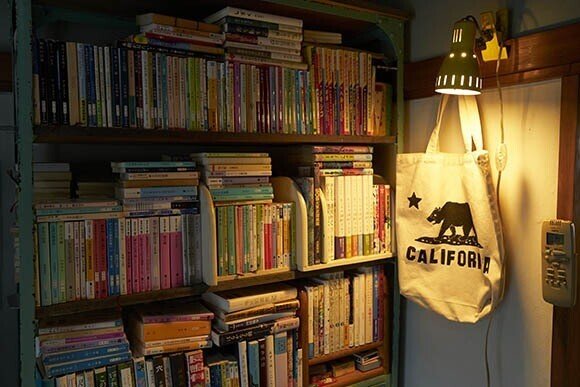

あの頃の僕らは、なぜか”大ヒットソング”や”大衆小説”をダサいと思っていて、ラーメンズやバナナマンを面白いと言いたかったし、舞城王太郎や佐藤友哉や西尾維新を「すげぇ奴が出てきた」とマウント取りたかったし、「伊坂幸太郎は初期に限るよ」と言いたかった。で、仮に自分が少しタイプの女の子が同じ温度感で「町田康だったら何が好き?」とか聞いてきた日には、「これはもう運命の出会いだ!」なんて神に感謝する。そして彼女の家に行ったら、真っ先に本棚で答え合わせをする。という気持ちもわかる。

つまり、「趣味の一致」というのは、恋愛において非常に重要な要素に思えるし、必要充分条件の様に思える。一見。だけど、二人は見事に破局する。

観賞後、自分の元カノや元カレとのズレはどこから始まったのか、別れは正しかったのか、その原因はどこにあったのか、考え始めざるを得ない映画なので、カップルで見に行くとそう言う意味で試される映画だ。

「(元カノについて)話したいけど、それ話したらこの人キレるタイプの人かな?」

この種の"価値観"の確認って、菅田将暉演じる麦と有村架純演じる絹が出会った際に"怠っていた"ポイントなんだよな。

だいたいそもそも”天竺鼠の単独ライブ”という、普通ならば起こり得ないほど尊いレアな価値観の一致を成し遂げたにもかかわらず、二人は「天竺鼠の何がいいか、どんなネタがいいか」なんて劇中で一言も語り合っていない。もしかしたら語り合っていたのかもしれないけど、それが描かれていないのは、彼らの「価値観の一致」がいかに表層的であることの象徴かのような演出だ。

それを証明するかのように、あるタイミングから麦(菅田将暉)は絹(有村架純)に対して、「好き」という感情を言葉に乗せて伝えなくなっていることも非常に胸が締め付けられた。

なぜなら彼は絹を「好き」なのではなく、「”今村夏子や天竺鼠や押井守を好きな人”が好き」なだけであって、そのベクトルが少しずつずれていくのと同時に、愛情と思われていた化けの皮がはがれ始めていく。

終盤、そんな麦の変化を表す象徴的なシーンがある。

今村夏子を文芸誌の連載から追いかけるほどのカルチャラルな男(菅田将暉)が、『人生の勝算』を本屋で食い入るように立ち読みするような男に”変わってしまった”シーンだ。

しかしこれは、少し見方を変えると、”変わってしまった”と解釈する、解釈してしまう我々がすでにカルチャーに毒されているという見方もできる。

なぜならば本来、今村夏子や長嶋有を愛しながら、幻冬舎やNewsPicks周りの自己啓発本を愛することの論理的矛盾は証明することができないからだ。

カルチャーへの傾倒、カルチャーへの偏愛とは何なのか、どんな価値があるのか、考えさせられる。

"趣味が合う"ことの”尊さ”と”儚さ”と”危うさ”と”脆さ”が超ハイレベルな俳優陣によって凝縮された濃密な120分。映画館で観る価値がある映画であることは間違いない。

余談だが、劇中で二人が”きのこ帝国の「クロノスタシス」を一緒に歌う”というシーンは、実はまだ放送にもロケにも至っていない「あざとくて何が悪いの?」の台本にも書いていた(歌詞の割り振りも一緒だった)くだりで、大変僭越ながらも嬉しくなった。

このくだりは、残念だけど喜びも込めながらデリートしよう。

私は最近、この映画に比べたら、いや、比べ物にならないくらい稚拙な脚本かもしれないけど、バラエティという世界に飛び込んで13年、初めて演出番組(「あざとくて何が悪いの?」)で連ドラの脚本を書き終えた。

なぜかこの映画を見て、次はもう少しだけ長い脚本を書いてみようと思った。カルチャーの創造ってのは、最高だから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?