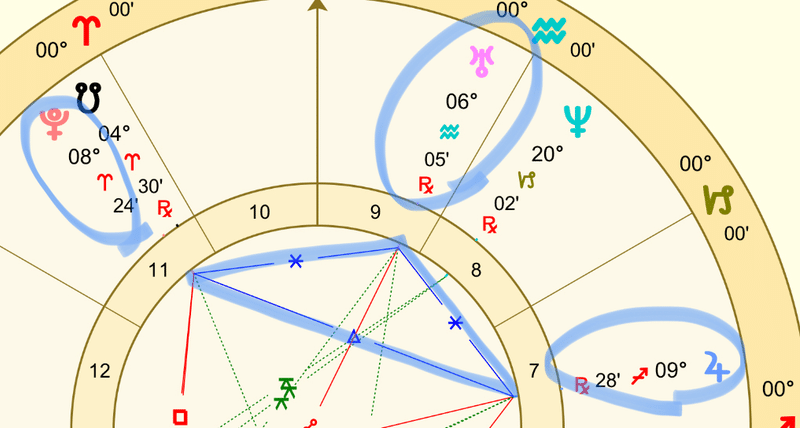

個人天体を大切に ーミレイが運命を乗り越えた先に【ホロスコープからみる芸術家のひとかけら⑧の3】

さて、ミレイの第三弾です。

ジョン・エヴァレット・ミレイ(ミレー)

John Everett Millais

1829.6.8 生まれ

Southampton U.K.

ミレ後期の作品群と活躍は、【双子座♊️太陽・金星】【蟹座♋️水星・火星】がとても生き生きとしています。

ただ、前半は、影響のめちゃくちゃ大きい小三角【木星・天王星・冥王星タッグ】に翻弄されているようでした。

※翻弄される様子は、前回の記事(ミレイ2回目)を参照↓↓

この前回の流れから、ミレイはどう絵の道を進んでいったのか。

早速見てみたいと思います。

◎まだ苦しい〈唯美主義先取り〉時代

ミレイは、1856年頃から、のちに〈唯美主義〉と呼ばれる特徴を持った作品を次々と制作していきます。

〈唯美主義とは?〉

「美に満たされた、主題のない絵」

1860年代にさしかかるころから、ヴィクトリア朝社会に蔓延していた物質主義や功利主義、偽善的な道徳観などに異を唱え、 芸術と生活の双方において純粋な美を追求しようとする動きが起こってきた。 文学、美術、デザイン、 さらには人々のライフスタイルにまで広がっていったこの潮流は、 唯美主義 (運動)と総称される。

絵画においては、

主題性 (物語性) への著しい傾斜を否定し、 描かれている 「内容」よりも色彩や形態といった 「形式」の美を重視した。

と、いうことなのですが、実際どんな?となっちゃいますよね。

ということで、例えばこの作品。

解説。

秋の夕暮れどき、積み上げた落ち葉のまわりに四人の少女が佇み、左下からは微かに煙が立ちのぼっている。少女たちの儀式めいたポーズや超越的な表情は、この作品にどこか宗教画を思わせるような趣を付与している。

描かれている内容よりも、形式を重視。

ということは、夕暮れ・少女たち・焚き火・煙…

これら全て、物語性を含めず、あるがままの美しさを描いているということでしょうか。

うん、なるほど。美、ですね。

確かにきれい。

……で、

「どこか宗教画を思わせるような趣」って、どのへんにあるのか…?

ちょっとわからなかったので、ミレイさんの解説を少し。

「その厳かさによって、もっとも深遠な宗教的思考を呼び覚ましたかった」

うん?

なんだろう…

朝日を見て湧き上がるあの感じとか、夕日や虹を見て感動を覚える時みたいな感覚のことかな…

もうちょい解説を。

秋、夕暮れ、落ち葉、煙、そしておそらくは少女たちの若さや美しさも、すべてが時の移ろいや生の儚さを暗示している。

ほう…

わかるような、わからないような…

いや、ここは恥を覚悟ではっきり言いましょう。

「わからーーーーーんー!!!」

個人的な感想を言うと、モチーフ自体に物語性や主題を持たせず、その形から自然と醸し出される美を追求したことにより、逆に人も自然も中身のないロボットや作り物のような佇まいになっている気がします。

時の移ろいは止まり、儚さよりもちょっとした怖さを感じるような…。

この絵も然り。

プリマヴェ〜〜〜〜ッラ!!!

うん、美しい!!

それはもう断言できる!

これは、美しい絵です!!

美しいんだけども……やっぱりミレイさんの言いたいことはわからない!!

という。

当時も私のような人々が多々いたようで、この頃の作品群は、暗示的すぎて「風変わりな」「歪んだ」「ぞっとするような」という批判を浴びてしまいます。

美しさは絶対的なんですけどね。

《春》は4年もかけて描いてますし、かけた労力を考えると、絵としての完成度は高いはずなんです。

でも…

この絵はなかなか買い手がつかなかったとか。

こんなふうに、ミレイが宗教的な部分…というか、抽象的な部分の暗示に果敢に切り込んでいくと、世の中と噛み合わなくなりがちだなと思いました。

こういうところ、【射手座♐️木星】に対する、【蟹座♋️水星・火星】の150°を感じてしまいます。

木星♐️「おーい、水星くん、その目標に対して拾ってくる情報はそれじゃないぞー。で、火星くん、そこ切り込むこと違うからー」

水星・火星♋️「え?じゃあどこ??」

木星♐️「うまく言えないけど、もっとこうズワーっとしたところだよー」

水星・火星♋️「え?だからずっとそこ注目してるんですけど!?」

みたいなね。

◎本領発揮?ーファンシー・ピクチャー

で、そんなこんなで。

こんな噛み合わない数年を経まして、ミレイはまた変わっていきます。

1860年頃から、再び「主題に基づいた絵」を描き始めるんです。

1863年には、「ファンシー・ピクチャー」と呼ばれる作品をアカデミーに初出品し、この年アカデミーの正会員となります。

そしてこのあたりから、ミレイの作品は、世の中に莫大に受け入れられていくことになります。

知らない人はいない人気イラストレーターという感じでしょうか。

〈ファンシー・ピクチャーとは?〉

創作や物語性の要素を持つ日常の場面を描いた絵画。

たいてい子供が描かれ、文学的主題に基づいた人気雑誌で印刷され、大変需要が高かった。

だそうです。

この頃から、ミレイの絵は、描かれている人物が生き生きとしてくる感じがあります。

もちろん、唯美主義的な「モチーフそのものが持つ美しさ」への追求も下地にあるので、相まって「美しい上に生き生き」としてくるのがいいんですよね〜。

人物に表情が戻ってきましたね。

この絵も、背伸びした子どものおしゃまさが滲み出てる〜。

主題に潜む感情の機微や登場人物たちの心情に【蟹座♋️火星】が切り込み、同じく【蟹座♋️水星】がそれを読み取っていくようです。

ミレイのモチーフに対する愛情みたいなものも感じますね。

蟹座♋であることを考えると、ミレイは描く対象や主題対して、親愛に近いものを持っていたのかもしれません。

また、物語や主題に含まれる情報をどんどん集めてくるのは【双子座♊️金星】が。

火星が切り込み、金星・水星が集めてきたもの全てを伝えようとする意志は【双子座♊️太陽】が果たしているよう。

ファンシー・ピクチャーでは、木星の追求をやめて、【蟹座♋️の火星・水星】がそれぞれの仕事に集中していっている感じがします。

※こちらは、国立西洋美術館で見られますよ〜。

◎小三角に翻弄されながらも

ただ、ここからスーパー売れっ子になったからといって、いいことばかりではなかったようで。

人気のあまりコマーシャリズムに使用され、ミレイの絵は消費されるように扱われていきます。

そして、あろうことか「金儲けのためのお粗末な作品」という評価さえ受けてしまうのです。

由緒あるアカデミーの会員だし、伝統を大事にしてる硬派な人だと思ってたのに結局金儲けかよ!という印象を与えてしまったみたいですね…。

ミレイの第1回「軽くてとことんな双子座♊️」で紹介した《シャボン玉》(1886)は、その最もたるものです。

この作品にまつわるエピソードは、【蟹座♋️火星・水星】が小三角に巻き込まれていく様子が見てとれます。

そして、小三角の一角、【射手座♐️木星】と180°(オポジション)の【双子座♊️太陽・金星】もじんわりと巻き込まれています。

このエピソードを書く前に、まずは、【双子座♊️太陽・金星】【蟹座♋️火星・水星】の作品への向き合い方を示す話を少し。

ミレイの 7 番目の息子である J. G. ミレイの回想からです。

ミレイは単に純粋に自分の楽しみのためにその絵を描いた。彼は、美しさに秀でたもっとも愛嬌のある小さな孫のウィリー・ジェイムズをとてもかわいがっていた。そして、ある日、 彼がパイプでシャボン玉を吹いているのを見て、ミレイはとてもかわいらしい絵が描けるので はないかと思い、孫とシャボン玉、その他諸々を描こうと、すぐに制作に取り掛かった。シャ ボン玉は肖像画に描こうとしてもすぐに消えてしまうので、ミレイはクリスタルの球を使い、 本物のシャボン玉の光と色を正確にとらえた。

自分の大切にしている人からインスピレーションを得るところには、蟹座♋️らしさを、見つけたものをすぐに制作に反映させるスピード感は、双子座♊️らしさを感じます。

次に、このように制作された作品が、小三角に巻き込まれていく様子は、ミレイの曾孫で あるジェフリー・ミレイの回想から。

ある日ペアーズ・ソープの代表がパレス・ゲイトにやってきて、ペアー ズ・ソープが The Illustrated London News の経営者からその絵を買い、広告として使用する ことになったと祖父に伝えました。祖父は怒り狂った。祖父はそのようなことが彼の絵になさ れることをもっともおぞましいことだと思いました。しかし、彼は法的なアドヴァイスを受け、 その絵には版権がないことを知り、やめさせることができませんでした。そうして、あっとい う間に国中がペアーズ・ソープの広告で溢れかえったのです。Bubbles が広告になったとき、 国中で祖父の名声はガタ落ちになり、そのことに対して彼は本当に怒っていました

後に、足元に石鹸が足されたり、会社名がドドンと足されたり…結構改変されたみたいです。

本人の意思に反して、作ったものが勝手に広がって富と名声を得ていってしまったんですね。

扱えきれないくらいに大きく膨らんだ名声には、やはり【木星・天王星・冥王星タッグ】の小三角の影響を感じてしまいます。

ところで、これは妄想ですが、ミレイが「本当に怒った」のは、「とても大事にしていた孫」の絵だったからということもあるのかもしれません。

大事にしているものが汚されたと思ったとき、蟹座♋️の火星のハサミは鋭くなるといいますしね。

◎子どもだけじゃないーミレイの絵は大人もよいですよ!

さて、お次はファンシー・ピクチャー以外の作品も紹介。

〈唯美主義〉の時も挑戦していたように、ミレイはモチーフに対して、奥に含まれているものを表現したいという姿勢があります。

ミレイは子どもという題材に おいてファンシー・ピクチャーの伝統を受け継ぎながらも、その内面までも描き出そうとした 点で独創性を表現しようとしたと考えられる。

そして、ミレイの「内面までも描き出そうとした」ところは、子どもを題材にしたものだけでなく、他のモチーフでも発揮されています。

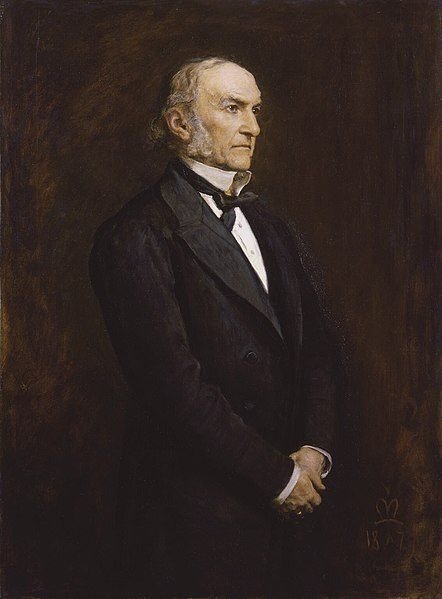

肖像画も、そういった要素が感じられていいんですよね~。

この人ってこんなところがあったのかな?と想像する余地がある肖像画です。

ちなみに、この肖像画が描かれた一年後、第二次グラッドストン内閣が始まったそうです。

そう、グラッドストンさんは政治家なんですよね〜。

もちろん、おじさん以外もあります。

この方は画家さんです。

ミレイ第2回で、ボロックソ批評をした作家のディケンズの娘さんですね。

他にもたくさんあります。

人気画家でしたので。

◎そして、風景画へ

晩年にさしかけて、ミレイは大判の風景画を手がけるようになります。

今まで描いていた人物は小さくなるか画面からいなくなり、自然をそのまま描くようになるのです。

唯美主義の、積極的に美しさを探すような視線とも、ラファエル前派時代の徹底した細部の描写とも違います。

このような風景画の最初の作品が、こちら。

ロイド・ウェバー卿コレクションパースとダンディーのあいだを走る鉄道の線路ぞいの、テイ川の流れが地峡でよどんでいるあたりで描かれた。 ミレイはこの情景が引き起こす情緒ゆえに制作を決意したという。彼はスケッチを行わず、自然を前に直接カンヴァスに描いていった。

この作品には、以下のような批評が残されています。

「ミレイ氏は初めて人物を用いることなく、自然それ自体に彼の感情を表現させ、彼の言葉を語らせている」

また個人的な感想になりますが、唯美主義のころにおいて排除されていた「ミレイ自身の感情」が乗っている絵の方が、見ていて宗教性に近い感動を覚えます。

ミレイが本当に追求したかった【射手座♐️木星】の持つ宗教性は、こういうことだったのかもしれません。

また、風景が風景として美しくそこにある作品って、風の星座の要素を感じるのはわたしだけでしょうか?

人物がどんどん小さくなって、抽象的ともいえるような風景画に発展していく流れが、ミレイのひとつ前に取り上げたミレーと同じです。

奇しくも、ミレーの風の星座に太陽がありました。(ミレーは天秤座♎でしたね!)

まあ、これについては二人だけじゃなんともいえませんけどね〜。

※ミレー違いに注意!ジャン・フランソワ・ミレーについてはこちら↓↓

◎まとめ

ミレイは、宗教性そのものを追求しているよりも、【蟹座♋️火星・水星】がやっていた「物語や主題の中にある感傷性に切り込むこと」や、【双子座♊️太陽・金星】の「多くの事柄を面白がるところが生かされた作品」の方が、観る人の宗教性にも似た感覚を呼び覚まし、感動させることがあったんじゃないかと思います。

【射手座♐️木星】の感覚を呼び起こすのに、必ずしも展覧会で重々しく飾られるようなハイ・アートである必要はありません。

ミレイの絵は、版画やポスターとなったからこそ、一般市民も含めた多くの人々の中でそれぞれ生きていったんだろうと思います。

ミレイは、【射手座♐️木星】を直に目指していたころは理解されなかったのに、個人天体に集中し尽くしたときに初めて、【射手座♐️木星】の方からその象意を携えてやってきてくれたようで、本当におもしろいなと思います。

※画像は〈Artvee 〉〈Wikipedia Commons〉より拝借しました。

※見出し画像は、《安息の地「疲れし者が安らげるところ」》(1858ー59)

唯美主義時代の絵です。本文では「ロボットのよう」と描きましたが、それもまた独特の雰囲気が出ていて好きなのです。ちょっと怖さに似た感情を呼び覚ましてくれます。

ちなみに、ミレイ第1回はこちら↓↓