「ファイト・クラブ」と、空虚なものへと陥り切らないもの

色々な人に取り上げられることが多い映画だと、観る前に観たような気分になることがある。「ファイト・クラブ」は超有名な映画ではないが、だからこそそれを持ち出して語る人は多い。

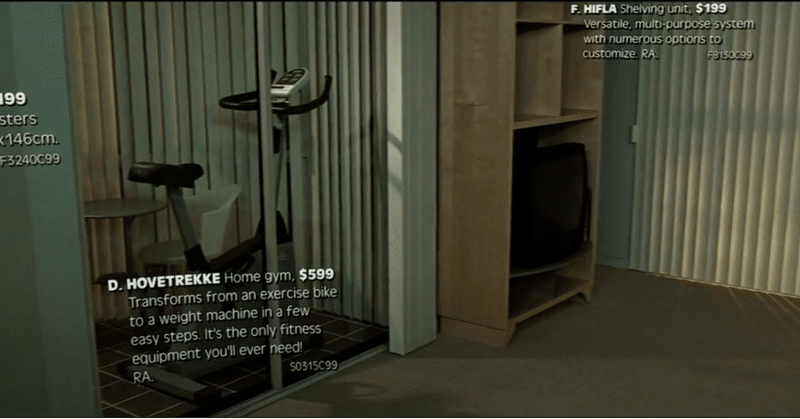

例をあげると、NHK教育のある番組では、ボードリヤールが語った、現代の記号的な消費の空虚さを説明するための素材として、この映画が紹介されている。

確かに、主人公にブラッド・ピット演じるタイラーが話す言葉を聞いていると、お金を稼いで物を買い足し、それを部屋にどんどん置くことに何の意味があるのだろうか、という気持ちにさせられる。彼の消費批判は的を射ている。一方で、労働と消費の代わりに彼が主人公に勧めるのは、肉体を使い、人と文字通り「闘う」ことだ。それは果たして、意義のあることなのだろうか。

Mr.Childrenの「FIGHT CLUB」という曲では、手当たり次第に敵を見つけ、それと闘うことに生きる意味を見いだしていた昔の「お前」を、この映画に出てくる、タイラーを信奉する人々と重ね合わせている。その目線は、若い頃の過ちを見るように、反省的・批評的である。

「ファイトクラブ」は確かに、あらゆるものを空疎なもの、無意味なものと見る厭世的な雰囲気を持っている作品ではある。生きること、死ぬこと、金を稼ぐこと、闘うこと、、。そして、この作品を持ち出すことで、自分が世界に感じている空疎で無意味な印象を、説明することもできる。

しかし、そこで終わらないのが、この「ファイト・クラブ」が、単なる批評を超えた、優れた物語である点だと思っている。あらゆるものを空疎なものとみなそうとしても、消えきらないもの。それをこの映画は最後に描いている気がした。それは自分がこの作品を実際に見て、感じたことだ。だから、この映画をまだ観ていない人は、人の意見ではなく、実際に観た映像、観た物語から、語るべきものを取り出してみることをお勧めする。

written by