【開催報告】「お寺で現代思想入門を読む」@与楽寺

12/10(土)に神戸市西区伊川谷町にある与楽寺で、千葉雅也さんの「現代思想入門」という本を入り口に現代社会に潜む「生きづらさ」への立ち向かい方について対話するイベントを開催しました。(本・イベントの詳細は下の記事をお読みください)

今回参加してくださった方の年齢層は20代〜60代と幅広く、まさに世代と世代を繋ぐ橋渡しの役割となるイベントになったのではないかと思います。

リピーターの方もいらっしゃって「前回のイベントが面白かったので」と続けてきてくださった方もいました。また前回と同様、zoomから参加してくださる方もいて、プロジェクター越しにみんなとご対面・・・なんてことも。

そして、、、!

イベントの開催報告をTwitterで行なったところ、なんと千葉雅也さんご本人にも認知していただけました。いつもTwitterを御拝見していたので、とても嬉しかったです、、!

1.なぜ「現代思想入門」が生きづらさを紐解く鍵になると考えるのか

まず「現代思想入門」とはどういう本なのかについて、千葉雅也さんは次のようにおっしゃっています。

「現代思想を学ぶと,複雑なことを単純化しないで考えられるようになります。単純化できない現実の難しさを,以前より「高い解像度」で捉えられるようになるでしょう。

現代では「きちんとする」方向へといろんな改革が進んでいる。個別具体的なものから目を逸らす方向に動いている。それによって生活が窮屈になっている。

現代思想は,秩序を強化する動きへの警戒心を持ち,秩序からずれるもの,すなわち「差異」に注目する。

現代では「複雑なもの」を「単純化」することが主流であり美徳である。

「現代思想」はそんなテーゼに対するアンチテーゼを示してくれる。

2.「名前のない痛みを聴く」

でも「現代思想とお寺」「現代思想とTEARDROPS」のどこに共通要素があるのよ。

そう思われた方もいるかもしれませんので、今から簡単に説明します。

まず「現代思想とTEARDROPS」の関係性から。

TEARDROPSは立ち上げ当初から「名前のない痛みを聴く」というビジョンを掲げています。「名前のない痛み」というのは「不登校」「HSP」「LGBTQ」などの「名前のある痛み」には包括されない痛みのことです。

現代の「生きづらさ」「痛み」の把握の仕方や伝え方は言わば、「西洋的」「科学的」なのです。アルファベットみたいなものです。解剖学みたいなものです。物事を切り分けて、名前をつけ区別し、詳細に調べ上げる、そして組み合わせる。

科学って生命や機械だけに影響を与えているわけではないんですよね。

いつの間にか科学は巨大な「思想」となり、この地球を覆っているんです。

この方法だと、切り分ければ切り分けるほど包括されない「痛み」が無限に出てきまませんか。例えば「不登校」を自ら不登校を選ぶ「積極的不登校」と行きたくても学校に行けない「消極的不登校」に分けるようなものです。こんなことしたって、いつまで経ってもその人の「痛み」はどこにも行けないままではないでしょうか。

まるでSEKAI NO OWARIの「Habit」の歌詞みたいですね。

この先君はどうしたい?

ってヒトに問われる事自体

終わりじゃないと信じたいけど

そーじゃなきゃかなり非常事態

君たちがその分類された

普通の箱で燻ってるからさ

俺は人生イージーモード

ずっとそこで眠っててアラサー

俺はそもそもスペックが低い

だから足掻いて足宛いて醜く吠えた

俺のあの頃を分類したら

誰の目から見ても明らか

すぐ世の中、金だとか、愛だとか、運だとか、縁だとか

なぜ2文字で片付けちゃうの

俺たちはもっと曖昧で

複雑で不明瞭なナニカ

悟ったふりして驕るなよ

君に君を分類する能力なんてない

現代ではなぜこんなふうに「生きづらさ」が定義されるようになったのか。

私は、歴史的観点から見ると面白いのではないかと思っています。

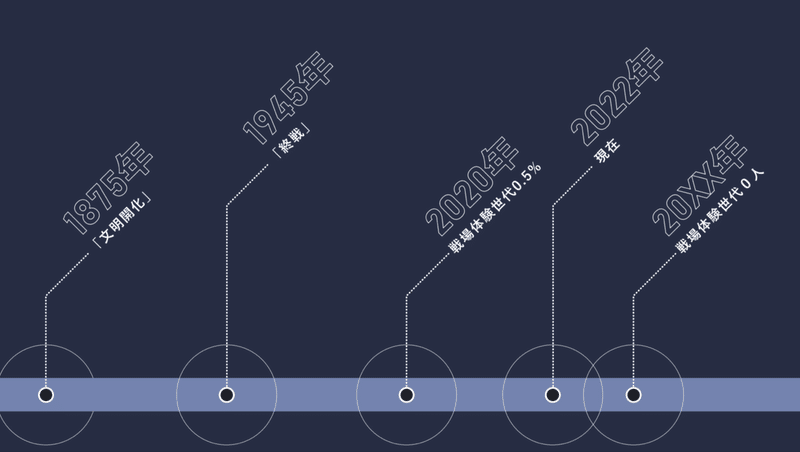

1875年に「文明開化」があってヨーロッパの文化が急激に輸入されるようになった。

1945年の「終戦」後にはアメリカの文化が輸入されるようになった。

2020年には戦争体験者は日本の人口の0.5%になった。

つまり現代の日本人の8割以上は西洋の文化や教育に触れているということです。

「統合的」なものを重んじる東洋の文化を知っている人が減って、「分析的」な西洋の文化に触れる人の方が多くなっていくのです。

(グローバル化になり、なおさらその境界は無くなっているでしょうね)

もっとわかりやすく言いましょうか。

私たちは初めから「物事は分かれている」のだという認識を持つようになっていく。

ということです。

HSPも不登校もLGBTQも全部別のもの。そこからどうお互いを理解しあえるか。

このような考え方から出発しても生きづらさは癒やされないでしょう。

3.「分別心」→「無分別心」→「分別」のサイクル

じゃあTEARDROPSは「名前のない痛み」にどんなアプローチをしていこうとしているのか。

その核となっているのが

「分別心」→「無分別心」→「分別」

のサイクルです。

ここまで読んでくださった方なら、こう思うでしょう。

人間である以上、会話をする。言葉を発するのだから、物事を分けて名前をつけるのはしょうがないじゃない。しかも、自分の悩みだって言葉にして発信しないと気づいてもらえないし、受け取ってもらえないじゃない、この現代社会では。

そうです。人間として生まれ、言葉を発する以上、物事を「分ける」という操作は嫌でもしなくてはならない行為です。

上下、左右、高低、遠近、善悪、浄穢、凡て対辞の性を出ることがない。だがどうして美醜の二があるのか。それを二つに分け、そうしてその一つを選ぼうとするのか。なぜ醜を捨てて美を取らねばならないのか。なぜ美が讃えられ醜が呪われるのであろうか。それなのにどうしてあるものだけより美しくなれなくて、多くのものが醜くなるのか。醜くなることを余儀なくされるのか。

(中略)

分れてしまうことをどうすることも出来ない。それ故能う限り醜さを棄てて美しさを選ぼうとする。誰も美しくなろうと様々に苦しむ。だがどうしてこんな重荷が吾々の上に課せられてくるのであろうか。

でも「分けたもの」も、元々全ては1つのもので、全て繋がっているんですよ。

こういう思想を提供していたのが「禅」「仏教」であった。

だけど、現在では「お寺離れ」「宗教離れ」「哲学離れ」が進行している。

東洋的なものに触れる機会が無くなりつつある。

「物事は分かれているんですよ」という思想を子供に植え付けている。これは、

「あなたたちは神の子供なんですよ」と言っているのと何が違うのでしょう。

ということで、私たちは現代で失われつつある「無分別心」を取り戻すことが、生きづらさと向き合うために必要なものであると考えています。

その手段は、「宗教」や「お寺」じゃなくてもいいんですね。

「無分別心」と結びつきのあるものであればいいと思っていますし、そんなものを今も探求し続けています。

このイベントで知り合った「すみさん」という方と新しくラジオを始めました!よかったら聞いてください!