かたへ涼しき風|秀歌を紐解く(3)

まだまだ昼日中は暑いばかりですけど、朝晩はすこ〜しだけ、寝苦しさも和らいできたように感じます。平安人は秋を「風で知る」と言いますが、まあ確かに、風も少し秋めいてきたような。日がまだ高くない朝のうちは、蝉の代わりに秋の虫の音が聞こえて、あ、この静けさは秋だな!とか、スーパーの鮮魚売り場に「秋鮭」「秋刀魚」が並び、お菓子棚には「お芋」「栗」の限定味が目立ち始め…、というように、風情があるかどうかは別として、何だかわくわくする時期がやって来ました。

そういえば今日はこんなお菓子もいただきましたし。

岐阜市の豊寿庵さんで見つけた「秋の空」です。夕映えの空に赤蜻蛉の焼印が可愛らしい(写真上下逆だったかな??)。

このお菓子の銘にも因んで、今日はこの時期に詠みたい和歌を一首ご紹介します。

夏はどこへ帰る?

夏と秋と行き交ふ空の通ひ路は

かたへ涼しき風や吹くらむ

古今和歌集撰者の一人、凡河内躬恒の作です。古今集の夏歌の巻末を飾る一首で、このすぐ後に、かの有名な「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」(藤原敏行)が続き、秋歌が開始します。いわばこの躬恒の歌により天空から吹き下ろされた風が、地上の敏行の鼓膜を震わし、秋が到来するという仕掛けがなされているのです。

(以下説明は省きますが、その風は衣の裾を吹き返したり、川波を立てたりといった仕事をします。このあたりの古今集の配列はとても工夫されていて見所があります!)

さて、躬恒の歌は「夏と秋とが入れ替わりですれ違う空の通路では、片側に涼しい風が吹いているのだろうか」と詠むもので、ダイナミックかつユーモアのある一首です。

このような季節を擬人化する発想については、

春を惜しみて詠める 元方

惜しめどもとどまらなくに春霞帰る道にし立ちぬと思へば(②〈春下〉130在原元方)

同じつごもりの日詠める 躬恒

道知らばたづねも行かむもみぢ葉を幣と手向けて秋はいぬめり(⑤〈秋下〉313凡河内躬恒)

◯は巻、〈 〉は部立、数字は歌番号

等、古今集中にも見られますが、特に行く春を惜しむ発想に関しては、漢詩の影響が考えられます。

三月三十日、春帰り日復(ま)た暮る。

惆悵して春風に問ふ、明朝応(まさ)に住(とど)まらざるべしと。

(中略)

今日春を送る心、心は親故に別るるが如し。

三月尽(=春の終わり)といえば、平安人なら「ああ、あれね」と思い出したであろう白居易の詩です。春との別れを「親故(親友)に別るるが如し」と表現するこの詩の影響力は計り知れません。たとえば菅原道真も、去っていく春を擬人化して、次のようにうたいます。

懐(こころ)を傷(の)ぶ四十二年の人、春は客の行くのを送り客は春を送る。

(中略)

風光今日東に帰り去る、一両の心情且がつ附陳せむ。

もちろん、和歌もこの流れを受けて、来る季節や去る季節を擬人化して表現します。ただ、古今集はこれら漢詩を参考にしながら、新しい想像世界を展開しました。それが、上に挙げた躬恒の作、夏が去り、秋がやって来るという「行き交ふ」歌です。

それともう一つ、夏と秋とは「空の通ひ路」で行き交うとされています。これも新しいかも? …断言できないのは専ら私の調べ不足によるんですが、漢詩の方では、春や秋が具体的に「どこへ帰るか」に言及する作品って、私はまだ見つけられていないのです。たとえば先の道真詩のような「(春が)東に帰り去る」とする作はあるんですけど、それは五行思想により春は東の属性を持つからで、「東のどこなのか」までは語られていない。まあ、和歌の方でも、どこに帰ると明言している作品はほとんどないのですが、

惆悵春帰不留得

嘆きつつ過ぎ行く春を惜しめども天つ空から振り捨てて行く(千里集20)

延喜の御時、内裏御屏風の歌、二十六首

春の暮

いつとなく桜咲けとか惜しめども留まらで春の空に行くらむ(貫之集223)

というように、「春が空へ帰る」とする歌がわずかですが認められるのですね。そういえば、先に挙げた古今集の和歌、「惜しめどもとどまらなくに春霞帰る道にし立ちぬと思へば」というのも、空中に漂う春霞が帰り道に立つということは、春は空へと帰っていく、というイメージを前提にしているのかもしれません。正直、「空に帰る説」を和歌にして詠んでる面々(大江千里・紀貫之、そして凡河内躬恒という、ね!)を見ると、「さてはどっかに(漢詩の典拠が)あるな…?」という疑いは濃厚なんですけども。それはさておき、一体どの和歌が、あるいは漢詩が淵源なのかは断定できなくても、古今集時代の歌人らにとって、季節は空から来て空へ帰る、という発想は共同の幻想だった可能性があります。

「雲衢」と「風境」

とはいえ、夏と秋の二つの季節が、天上ですれ違うというリアルな場面を想像し、なおかつ秋の側だけに涼しい風が吹いているだろう、というユーモアまで交える詠みぶりは、「季節は空から来て空へ帰る」という設定があれば誰でも可能なものでもないでしょう。このへんの自由闊達さは、さすが躬恒という感じがします。一方で、本当に躬恒一人のオリジナルか…? 少なくとも何かヒントとなるような先例があるんじゃないのか!?という気にもなってきちゃいます。というのも、この歌、風雅さよりもやや滑稽が勝ってしまう部分もあるのです。その点、典拠があれば、「達磨歌(=ワケわからん和歌)」の謗りも逃れられますので。

でも、やはり簡単には出てこないようなんですよね。これはしばらく、私の宿題になりそうです。

今ちょっと怪しんでいるのは、「雲衢」や「天衢」といった漢語です。躬恒歌の後の時代になりますが、次のような漢文があります。

縦以(たとひ)崤函をもて固めとすとも、蕭瑟を雲衢に留め難し。

縱(たと)ひ孟賁をして追はしむとも、何ぞ爽籟を風境に遮らむ。

源順「九月尽日於仏性院惜秋詩序

(九月尽日 仏性院に於いて秋を惜しむ詩の序)」

「崤函」は、現在の河南省にあった要害、崤山関と函谷関の二つの関所のこと。「蕭瑟」と「爽籟」はいずれも秋風を指す。「雲衢」は雲の浮かぶ空の交差点。「孟賁」は中国戦国時代の英雄です。この文章は詩序で、「九月尽日」とあります。すなわち秋の季節が帰っていく日なのですね。「たとえ頑強だと世に名高い崤山関と函谷関の二つの関所で以て固めたとしても、秋風が雲の通い路へと帰っていくのを留めることはできない。たとえ勇猛で名高い孟賁に命じて追跡させたとしても、どうして秋風を風の境目の所で堰き止めることができようか。いや、どうやっても、もう秋は去ってしまうのである。」の意です。「雲衢」と「風境」の語、かなりアヤシイ。これらの語句を用いた有名な詩があったりしたら、躬恒も目にした可能性がある。でも、今のところ、これらの語を用いて季節の去来をうたう詩は、管見では探し得ていません。悔しい。

いずれにせよ、この漢文の作者である源順(みなもとのしたごう∶『後撰集』撰者の一人)か躬恒歌を意識したのは間違いないと思います。貫之が『新撰万葉集』において、自作の意図をしっかり汲んでくれた漢詩作者と出逢えたように、躬恒もまた、半世紀ほどの後に順という理解者を得ている。どうも『古今集』の歌というのは、漢詩文作者に通りがいいように思われます。「国風暗黒時代を経て、打倒漢風文化の号令の下編まれた勅撰和歌集」という見方は少なくとも正しくはなさそう、と私は思います。あ、話が脱線しましたね、失礼。

自由奔放な躬恒

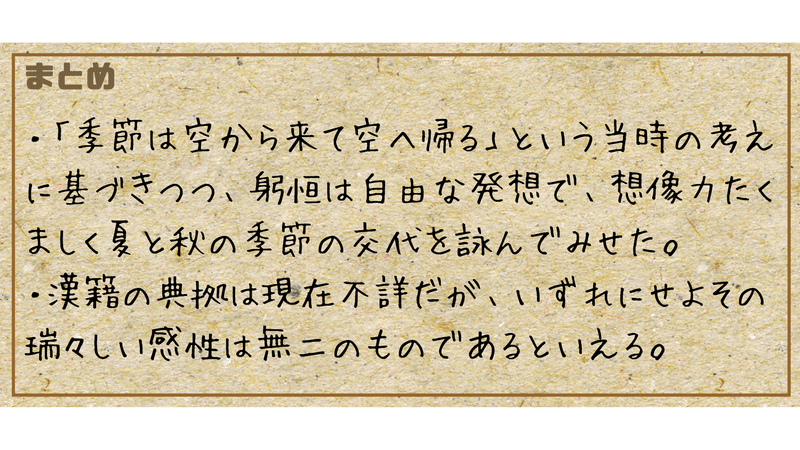

まとめは次の通り。

結局、まだよくわかってません、という説明に終始してしまった今回の歌ですが、おそらくこの先調べが進んで有力な典拠が見つかったとしても、「片側だけ涼しい風が吹いている」といった点を面白がるような無邪気な感性は、やはり躬恒独自のものと言ってよい気がしています。同じ古今集撰者の貫之よりも年上で、歌人としてのキャリアも格上のはずの彼ですが、古来とかく貫之の影に隠れがちなのです。「躬恒をばあなづらせ給ふまじきぞ」(無名抄)と評価した俊頼のような人もいますが、とりわけ「ニコイチ」で語られやすいこの二人であるからこそ、躬恒にとってはなかなか分が悪いのかもしれません。私は、真面目な官僚気質の貫之、自由奔放で人たらしな躬恒、というイメージを持ってます。前者が杜甫、後者が李白…、というと、言い過ぎでしょうかねえ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?