コロナの時代に振り返る「人生を変えた写真集」その弐〜港千尋&藤原新也

旅もフットボールもない週末が、またしても巡ってきた。

このうち「フットボール」については、わずかずつではあるが再開に向けた歩みが感じられるようになった。全国に発令されていた緊急事態宣言は、先の39県に続いて今週は関西の3府県が解除され、残りは5都道県となった。各地でJクラブの練習再開のニュースも聞かれるようになり、海外に視線を転じれば韓国のKリーグやドイツのブンデスリーガも、無観客ながらリーグ戦が開催されるようになった。

ただし「旅」については(とりわけ海外は)、コロナ以前と比べて一層ハードルが高くなることが予想される。出入国自体が厳しく規制され、航空運賃の高騰がしばらく続く可能性があり、現地での取材や観戦にも必要以上の心理的な負荷がかかるからだ。気軽に飛行機に飛び乗り、さまざまな国や地域のフットボールをカメラに収めるような生活。ポスト・コロナの時代において、もはやそれは望むべくもない体験となってしまうのだろうか。

今般のコロナ禍について、JFAの田嶋幸三会長がNHKのスポーツ番組にZOOMで出演した際に「われわれはいい気になっていたのかもしれない」というニュアンスのコメントしていた。主旨としては、あまりに巨大化したサッカービジネスに夢中になっていたが、この機会にもう一度サッカー本来の価値やJFAの果たすべき役割を考えたい、というものであった。同様のことは、われわれ自身にも言えるのではないか。これまで「あって当たり前」という感覚で接してきた、旅とフットボール。それが知らず識らずのうちに、ぞんざいに扱ってはいなかっただろうか。

私が最初に「旅とフットボール」というものを体験したのは、「写真家宣言」するべく会社を辞めてバルカン半島に旅立った、1997年2月から3月にかけてのことである。オーストリアのウィーンを起点として、スロベニアのリュブリャナ、クロアチアのリエカとスプリト、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボとパレ、ユーゴスラビアのベオグラード、そしてハンガリーのブダペスト、ドイツのフランクフルトとカールスルーエ、チェコのプラハ。とりわけ旧ユーゴ諸国での旅とフットボールは、生涯忘れえぬ貴重な経験となった。

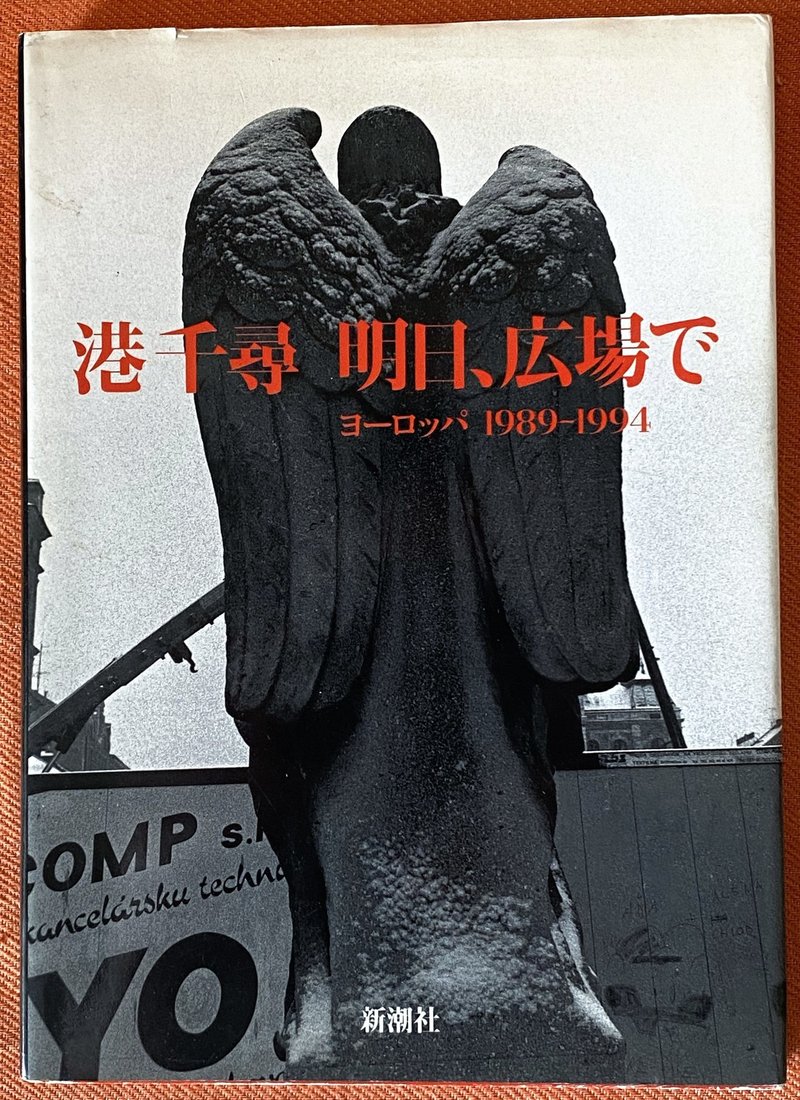

そのディテールについては、私のデビュー作である『幻のサッカー王国』に書ききっているので、ここでは繰り返すことはしない。なぜ旅の目的地がバルカン半島だったのか、その理由についてのみ言及するにとどめる。理由は大きく2つあった。まず、前職のTV制作会社で欧州サッカーの番組を担当していた時、旧ユーゴをはじめとする東欧出身のタレントたちに魅了されたこと。そしてもうひとつが、港千尋(1960-)の写真集『明日、広場で ヨーロッパ1989−1994』を読んだことである。

写真家であり、写真評論家であり、多摩美術大学教授でもある港。そんな彼の代表的な写真集が、本書を含む「移動鏡シリーズ」である。「移動鏡」とは、もちろんカメラのこと。カメラを携えて旅する行為を「移動鏡」と表現する、その言葉のセンスには脱帽するほかない。ブラジル、ポルトガル、そしてアフリカ西海岸のサントメ・プリンシペを舞台とした『波と耳飾り』に続く2作目が、本書『明日、広場で』である。

本書の舞台は、ウィーン、ベルリン、ベオグラード、ザグレブ、パリ、そしてプラハ。切れ味のあるキャプションが添えられたモノクロームの写真、そして理知的で味わい深い横書きのテキスト。時あたかも、一連の東欧革命によって東西を遮る鉄のカーテンが取り払われ、旧ユーゴ諸国の分離独立に伴う戦闘が激化した頃であった。社会主義の崩壊という歴史的な転換期に、その最前線でカメラを持って居合わる。そんな港の僥倖に、私は言いようのないジェラシーを覚えたものだ。

本書で特に印象的だったのが、89年11月17日にプラハで発生した大規模な反政府デモ「ビロード革命」を記録した作品。共産党政権が打倒され、投獄中の劇作家、ヴァーツラフ・ハヴェルが大統領に選出される。ブレブレの群衆の写真に添えられたキャプションは《100万人がひとつの音を叫ぶ。その音はハヴェルというひとりの男の名となる。かつて囚人だった劇作家がやがて大統領に選ばれる。劇場。歴史の劇場。》。写真と言葉が掛け合わさって生まれる、とてつもない表現の力強さ。これこそが、自分の目指す表現方法であると確信した。

かくして、港の写真集にいざなわれるようにバルカンへと旅立った私は、そこで「旅とフットボール」というテーマを獲得することとなる。そして写真家を名乗るようになって1年後には、最初の書籍を上梓することとなった。やがて自分の仕事の比重が、写真よりも文章のほうに移行していく中で、私が大いに学ばせてもらったのが藤原新也(1944-)の仕事である。

藤原もまた、旅する写真家からキャリアをスタートさせている。東京藝術大学美術学部を中退後、70年代のインドやチベットを彷徨いながら撮りためた写真は、やがて『印度放浪』『西蔵放浪』といった写真集へと昇華。当時の青少年に、少なからぬ影響を与えることとなった。しかし80年代に入ると、日本に拠点を移し、文筆業のほうがメインとなっていく。ここに掲げた『藤原悪魔』は、文藝春秋の『クレア』に連載したエッセイをベースとしたもので、初版は1998年。その頃の私は書籍デビューを果たしたものの、なかなか次の展開を見出だせずにいた。

本書の帯に掲載された写真は、藤原がインドネシアのバリ島で出会った「マユゲ犬」。藤原は現地の人間から「人間のようなマユゲがあり、やたらと愛想が良い」犬の存在を知り、無性に見たくなる衝動に駆られる。いい歳をした大の大人がマユゲ犬を探索し、その出会いに子供のように感動し、愛おしさが溢れる写真と文章で見事に表現してみせる。そうした藤原の行動力と表現力は、私がまだ見ぬ世界のフットボールを探求して、写真と文章で表現するスタイルに大きな影響を与えた。

ここから先は

OWL magazine 旅とサッカーを紡ぐWeb雑誌

サポーターはあくまでも応援者であり、言ってしまえばサッカー界の脇役といえます。しかしながら、スポーツツーリズムという文脈においては、サポー…

よろしければ、サポートをよろしくお願いします。いただいたサポートは、今後の取材に活用させていただきます。