【29日目】AI

Twitterやなんかで『AIが生成するイラスト』についての議論が盛り上がっている。

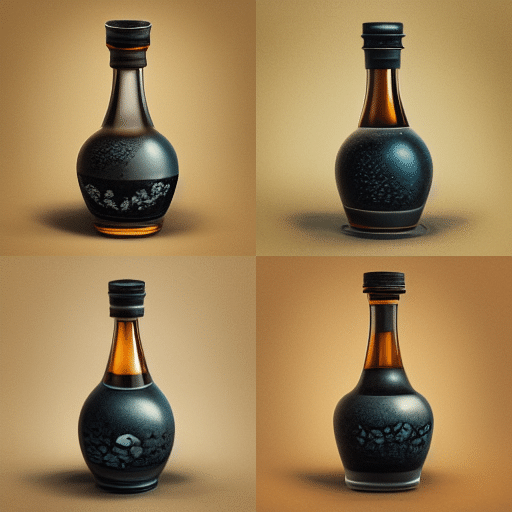

詳しくない方に説明させていただくと、例えばイラスト生成ツールに『黒酒』と入力したとする。

すると──

このように『黒い酒』の完成度の高い絵が数秒で複数パターン生成された。

過去に描かれた沢山の絵のデータの蓄積から自動で生成しているらしい。

しかも無料。

すごい時代になったなと思う。

で、このAIが画家やイラストレーターの仕事を奪う云々、著作権云々というのが問題になっているのだ。

桃月庵黒酒主催落語会のロゴもAIに描いてもらった。

デザイナーの仕事を一つ奪ったといえば、そうなるのかもしれない。

技術の進化

絵に限らず小説の分野では、AIの書いた小説が文学賞『星新一賞』を受賞している。

ニュースは原稿さえ入力すればAIが正しい発音で違和感がほぼ無く読み上げたりもできるそう。

CGなんて人だかの区別ができない域まで来ている。

(昔、米朝師匠のアンドロイド作った人いたよね。あれは何だったの?)

何が言いたいかというと、

AIが自動生成した落語を、名人──例えば志ん朝師匠の膨大な音声データを蓄積させたAIに読ませて、志ん朝師匠そっくりのCGを用意すれば噺家いらなくなっちゃうんじゃないか?

「いやいや、落語は生の人間に限る」

とは思うのだけど、二年前話題になったAI美空ひばりの歌を聴いてひばりファンは泣いていた。

AIでも感動はできる。

「いやいや、落語はお客さんの反応を見てやるものだから」

とも思うのだけれど、AIもお客の脳波や瞳孔の開き方を見て押したり引いたりできるんだそう。

無敵やん。

正直なところAIの進歩には「嫌だな」という気持ち半分、でもAIによって志ん朝師匠が手掛けなかった古典落語を違和感なく聴けるなら聴いてみたいという気持ちも半分ある。

AI落語家

じゃあそういう技術の粋を集めたAI落語家が誕生するのかというと、私が生きているうちにはないかもしれないし、

AI同士による将棋や囲碁での知恵比べ、あるいは学生ロボコンのノリでAI落語家が急に盛り上がったら、5年後には当たり前になっているかもしれない。

つまりわからない。

でもAI落語家まではいかないにしても、AIによる新作台本や小噺の作成、名人による古典落語台本の読み上げくらいは実現するかも。

結論

AI落語が当たり前になってAI落語会に「ゲストとして出てもらえませんか?」なんて言われたら正直怖い。

「AIのがいいね」なんて言われたら傷つく──みたいな気持ちを画家やイラストレーターの皆さんも持っているのだろうか。

「AIに取って代わられるのでは?」みたいな。

だけどカメラが出てきたからといって人物画は無くならなかった。

AIと人間が将棋をやっているのを見たが、

AIがどんなに新しい手を打っても、凄く人間を応援した。

ロボット同士の野球はどうだろう?

それはそれで盛り上がるとは思うけどプロ野球と高校野球でファンが違うように別のモノとして扱われると思う。

だからまぁ、AIイラストが当たり前になっても大丈夫じゃないだろうか。

最近は絵の製作過程みたいなものを配信したりして作品の価値はもとより『過程』にも価値が出てきているし、作者の『発言』や『行動』にも価値が出てきている。

今後も『AIじゃできないこと』にどんどん価値が見出されていって上手く棲み分けできるんじゃないだろうか。

逆に「絵だけを描きたい。余計なことしたくない」という人はなかなか厳しいと思う。

画家やイラストレーターに限らず全ての職業が時代に合わせて変化しないといけないんじゃないか。

余談

今回は、自分にはあまり関係ない話題を「知らんがな」で片付けずに首を突っ込んでみた。

浅いこと言ってるな、という自覚はあったりする。

ただこれがなかなか面白くて、我ながら普段思い付かないようなことを書いていてびっくり。

『AIじゃできないことにどんどん価値が見出されていって』というのは落語もそうなんじゃないか。

落語が上手くなるだけじゃこれからはダメな気がする。

29/40 浅草演芸ホール 九日目

【喧嘩長屋】

ネタおろし。

「時代的に色々難しいよ」と白酒は言っていた。

覚えたままやると「これ大丈夫?」みたいなところが四箇所くらいある。

戦争だとかルッキズム、パワハラ、差別など。

滑稽話には珍しく暴力的で、会話での笑いが少ないのでメタ的な笑いの取り方をする。

どうすればいいだろう?

とまぁ色々言っているが、ちゃんと稽古不足で出来も悪かったよ。

自分の会で後一回くらいやって、合わなきゃ封印しよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?