硯の鋒鋩について

硯には鋒鋩という刀の切っ先のようなものがあって墨をすりおろしているとよく言われます。さてこの鋒鋩というのはどんなものなのでしょうか。

一般に書道の本などでこのような表現はよく見られます。書写・書道用語辞典(第一法規)によると、

硯の面には、やすりの目のようなものが林立しているが、これを鋒鋩という。墨はこれに引っかかっておりるのである。

この説明だと、おろし金で大根をおろしているような感じがします。やすりの目のようなものとはどんなものでしょう。おそらくこのやすりとはサンドペーパーのことでしょう。木工用のサンドペーパーにはガーネットという細かな鉱物が塗布されています。砂のようなものです。そうすると墨はこの細かい砂粒に引っ掛かれておりるというふうに理解できます。この2行の解説ではかなり想像力を働かせないとイメージできませんよね。

そこで私なりの鋒鋩の説明をしたいと思います。

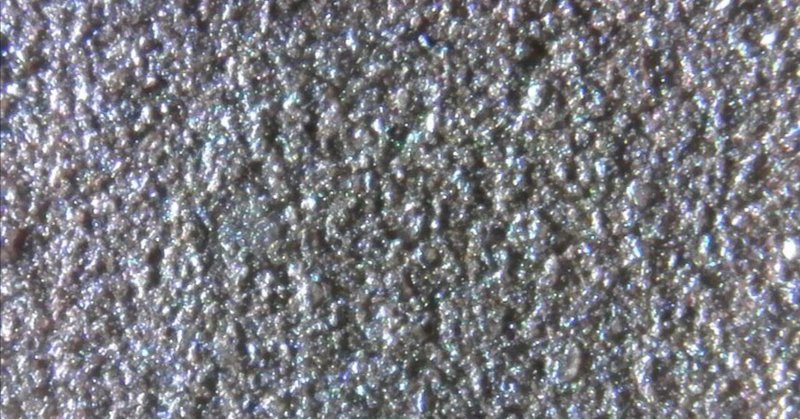

硯をつくる硯石は、比較的柔らかい粘土のような細かい素地に砂粒のような硬い鉱物粒子が散らばって構成されている。硬い鉱物粒子の形状は角張ったものや球状をしたものなど様々であり、これらの鉱物粒子を鋒鋩と呼んでいる。鋒鋩は吸水して柔らかくなった墨を少しずつ掻きとり、水と混錬することによって墨液をつくる。

2行の解説より鋒鋩がイメージできたと思います。さて、この鋒鋩ですが目を立てた状態では素地の部分から飛び出しているため、墨を磨るとこの鋒鋩部分に摩擦が発生し、やがて摩耗してしまいます。摩耗した鋒鋩は台地上になり、硯の表面はツルツルになります。摩耗の速さは、鋒鋩の大きさ、硬さ、壊れやすさ、素地との固着度などによって変化します。これらをまとめて相対的に鋒鋩が強い・弱いなどと表現しているようです。

一部の端渓硯には鋒鋩の寿命が長いものもあるようですが、赤間硯、雄勝硯、若田硯などの和硯は使用するにしたがって鋒鋩は摩耗するため鋒鋩を再生する目立てが必要になります。

目立ては硯の製作過程の仕上げに近い部分で磨墨の良し悪しを決める重要な工程です。したがって、硯師の技術は彫だけでなく目立ての技術も非常に重要です。一流の硯師は目立てがたいへん優秀ですが、そう多くいるわけではありません。硯石云々という前に本来の性能を発揮できるかどうかは目立ての技術にかかっていると言っても過言ではありません。一流の硯師は目立てによって磨り味を微調整することが可能です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?