暁の闇 (前編)

暁の闇 (前編)

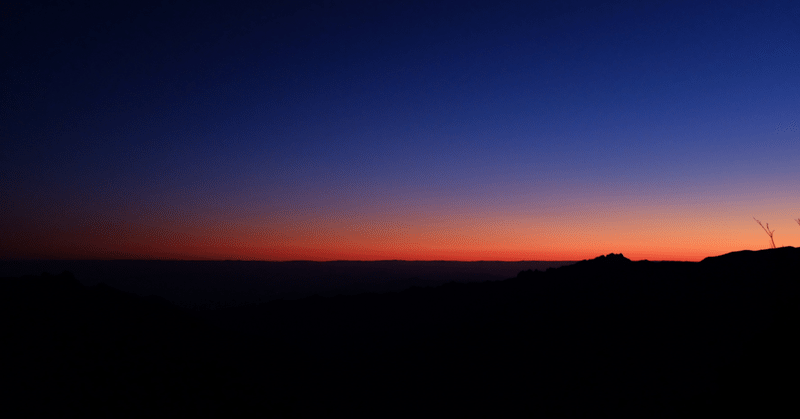

暁(あかつき)の空には何もなかった。

ただ星だけが輝いていた。

月は去った。雲も去った。日はまだいずこにも訪れない。

橋本治『窯変 源氏物語』より

両親はs28年に24才と23才で結婚した。

「金婚式を孫たちもみんな呼んでにぎやかにお祝いしよう」と話していたそうだ。

1997年の年の瀬。

珍しくいい正月が訪れそうな気配に、なごむような空気が流れていた。両親にも、私たちの家庭にも。

思ってもみなかったこと、理由のなんとしても不明なことの出現に、うろたえている。きのうときょうの間がブツンと切断してしまった時、どうやって明日へと次の足を踏み出したらいいのだろう。

貧乏百姓の長男として

父はs4年、5人兄弟の長男として産まれた。父の祖母、お定さんの

「便所のウジ虫から縁の下のクモの巣までカズがもんだ(一雄のものだ)」

という言葉は、幼い子の胸に長男の誇りと「家」のために働く責任の重さを焼きつけた。

父の祖父、相太郎さんの代で、地所を人に渡す程の赤貧、耕す土地もわずか。父は東京まで、一日300円の土方、一日500円の鉄工所の労働などで日銭をかせぎ、s24年20才の若さで母屋普請を成す。

結婚し、二人で働きどおしの暮らしの中で私は産まれた。三人姉妹の末っ子として、後継の男の子を望んでいた父を落胆させ、母を衰弱させる程母乳を吸いつくす子として。s33年12月23日の朝のこと。

その頃家族は、祖父母、両親、三姉妹の7人。私はおばあちゃん子だった。米、養蚕、苺、農閑期の土方仕事や造花の仕事で父母は手一杯だったから。冬の夜、祖母のふとんにもぐりこむと、冷たい足を股ぐらにはさみこんで、温めてくれた。少しタバコくさいにおいと、じっとしていると汗ばむような感じ。寝物語には、娘を嫌々養子に出した哀しい想い出を何度も聞かされ、3才の子を抱いて土手を歩いてゆく若いおみっつぁんの姿が目で見たように焼きついてしまった。

実際に時折訪れてくるその人は、都会で仕事を持つ、クリスチャンディオールの粉香水をおみやげに持って来てくれる美しい人だったからとても不思議だったのを憶えている。

すりこぎのような母の手

母とはどんな風に接していたのかよく思い出せない。家族で旅行などほんの数える程だし、母から何かをしつけられたとも思えない。ひたすら働く姿を見、母や父のつくるものをむしゃむしゃ食べてきた。

だから、働く姿勢とか、父を頼りに、父だけを信じて自分をカラッポにしてついていった感じや、姑たちや親戚や近所づきあいの中でプライドを持たないやわらかなクッションのような役割をしていたこと、そして何よりも“食”の本当の豊かさを母そのものように思うのである。

自分が母になってからぐっとお母さんに近づいた気がする。

「二眠(蚕の幼虫)にはやわらかい桑の葉っぱをフンワリと乗せてやるんだよ」

とはこの秋頃の母の回想。あの頃どんなにおこさま(蚕)を大事にしていたかよくわかる。

母に顔を剃ってもらっている情景ははっきり思い出せる。

「朝子は毛深いなあ、まるで熊の子みてぇだ」

と母は必ずいい、そして笑っている。そう言われても嫌じゃなかったのは、

「ホーラすっかりきれいになったんべ。桃の皮をむいたみてぇにきれぇになったョ。朝子は色が白いなぁ」

と次には言ってもらえるのがわかっていたから。そういう時、母は珍しくやわらいだ笑顔だった。

私も今、子どもたちに散髪とか耳そうじとかしている瞬間ホッとすることがある。白桃のようなホッペに触れるたのしみ。弾む会話。普段仕事机に向かったまま背中で子どもに返事している日常の乾きを、そんなとことで穴うめしようとしているのかも知れない。

「おかあさんの手っていろんなにおいがする」

と5才のきーちゃんがいったことがある。

私もずっと母の手を見て育った。母の手はすりこぎのようだ、と思う。使いこんで、なじんで、小さな傷がいっぱいついて、黒ずんで、でも清潔で、ごつごつしているのにあたたかい。

三姉妹の末っ子

s42年(父38才)母屋の隣に別棟を新築。下は仕事場で、上は子供たちだけで使わせてもらった。個室を持ち、夜中ふとんを屋根に運んで星をながめていた、親の目の届かないのを良いことに。

建築費用200万のうち30万が水洗トイレにするための設備費だったとか。それまでは外便所で、夜は一人で行けなかった。小学5年生の頃。

苺づくりが本格的になったのもこの頃だったろうか。私たち姉妹も当然のように手伝った。ビニール下げやこもかけは夕方の日課。明け方から夜8時頃まで続く苺とり、苺つめの作業にも、箱折り、ハンコ押し、荷造りなどの形で手伝い、食事のしたく、ゴエモン風呂をもしきを使って湯を沸かすのも子どもや祖母の役目だった。父は研突熱心 母は根気強く、田んぼも増え、苺も年々増やしフル回転だった。

一昨年父は母の名義で土地を新たに買ったらしい。

「苺は70まで米は80までできるかンな」

と笑い、

「百姓はいくつになってもちょっとでも土地を広げたいと思うもんだ」

と真顔でいう父。その父の夢に、母はなくてはならない人なのだ。

母屋の新築と婿取り

祖父はs45年、皆に見守られて自宅で老衰死した。s52年には母屋の二度目の新築。借金なしで建てた父の夢のつまった家。姉の縁談、婿養子を迎えるための家づくりでもあったと思うが、両親の全盛期を感じさせられる。

このころ母は本当に大変だった。一人の棟梁が時間をたっぷりかけてつくり、家族総手で協力していた。

(私はこのころ遠い長野県上田市あたりを、別世界の住人のように彷徨していたので、その苦労をリアルには知らない。)

気丈な祖母も、この新しい家に住み、孫たち3人の結婚を見、ひ孫まで見て、s59年、3ヶ月程寝たきりの入院生活を送って他界した。

母は本当によく姑に尽くしていた。気性が激しい祖母は時には怒り狂って、井戸へとびこんでやる!と口走るようなオドカシをする。母は姑にそんな死に方だけはしてほしくなかったらしく、病気で看取ったということに安堵したそうだ。

「かあちゃんをおっかながらせるようなこたァしねえ。化けてなんかでっこねえから 安心しろ」

と祖母が死ぬ前に母に言ったそうだ。それは祖母から嫁へのめったにない謝意だった。母はキツイお姑さんから初めての褒美をもらえたのだった。

60才を過ぎた頃から父は母を連れて何度も海外旅行をしている。遅まきながらも、人生をたのしもうとしている両親の姿。父は大病をした後だし、母も年々体力が落ちているようだったが、働き、人に尽くし、家に尽くしどおしてきた長い労苦の先に、穏やかな晩年の老夫婦のいたわりの時間が、夕映えの色彩を見せて確かに見え始めていた。夫ですら父を見て、

「ああいうふうに年とれたらいいよな」

と言っていた。

母の失踪

まさか。

まさか、突然こんなことになるなんて。

H9年12月23日。39年前、私を産んでくれた日。暁闇に吸いこまれるがごとく母は行方知れずとなった・・・・!

あれから2週間が経過した。悪夢の覚めないままに。

母が乗っていた自転車が、家から20分程行った荒川の川っぷちに見つかった。そこから釣人の通る急な細い坂道を下りた所がこのあたりで一番激しい流れの場所で、その流れが少しゆるくなって水が巻く岸に、イバラにひっかかるようにして、母のビニールサンダルの片方が浮いていた。遺留品はそれしかなかった。

川の捜索は5日間、機動隊、消防署、隣組など大勢出て手を尽くしてくれた。ダイバーを頼んでもぐってもらった。公けのところが手を引いた後は家族、親類で、思いつく限りの手を尽くしているが見つけることができない。

悄然として、信じられず、否定もできず、理由もわからず、捜索の人に頭を下げ、なぜ気づいてやれなかったか、と自分を責めに責め、時には母になぜ一言言わなかったと問いかけて、何一つ答えが見つからないもどかしさ。

「いくぢゃあねえ」(意気地がない)

とこぼすことはあった。体力も落ち、眼も悪くなり、心配ばかりして、眠れないとも言っていたけれど・・・父の病気のこと・・・無理させられない・・・自分がもっとやらなきゃならないのに思うようでない・・・みんなも忙しいばかりだし・・・。

母がかけてきた電話の声を思い出す。沈んだ声が心配でかけ直し、元気な声を聞いてホッとして、

「もう一頑張りで仕事が休みになるから。そしたらお刺身でも買って手伝いでもおしゃべりでも行けるし、正月に入れば泊りにも行くからね」

「今年は餅つきによんでくれる?」

そう母に聞いた時だって普通にうけこたえしていたのに。たった2日のうちで、話すことさえ叶わなくなるのか。

母が心を痛めていたことのどれもこれも、母が必要とされること、母の生きる絆とも言えるようなことだったはず。もう疲れてしまったの?

“人間は精が抜けると死にとうなるんじゃけ”

宮本輝の『幻の光』の彼のように、理性で止められない何かがあったのだろうか・・・。もしや事故なのか。事件にまきこまれたのか・・・。

姉は、家の内外に母が始めたやりかけの仕事を見つけてとまどう。たくあんの準備、畑に行けば母が蒔いた野菜の種が芽吹き、2日後に予定していた餅つきのための餅米がといで水に浸され、大鍋一杯のあんこが煮つめてある。ふとんのまわりにもどこにも、片づけたり残そうとしたりした跡がない。

父は、自分の隣の母のふとんをあの日のまま敷きっ放しにしてある。

4日の夜、父の許しを得てそのふとんに一晩ねむった。なつかしい母のにおい。母が感じられた。淋しさと冷たさがどうしようもなく重かった。湯たんぽをしても温まれず、明け方腹痛で目が覚めたが父には言えなかった。

でも父はずっとそういう寒さのまっただ中に居続けているんだ、さぞかしつらいだろうと、ひっそりとした寝息を聞きながら哀しかった。夢でもいいから母に会いたかった。

湯船につかってホーッとする度、泣けてしまう。冬の明け方の川はどんなに冷たかったろうと思うとたまらなくなる。

「使い殺したようになってしまって・・・!」

と絶句した父の背を、

「かあちゃんに無言の抵抗をされちゃったな・・・」

とつぶやく父の背を、

足場の危ない川のふちを無駄足とあきらめつつ日にいくどでも歩かずにはいられない父の背を、

凍える父の縮んだ背を、

母は涙をあふれさせて、暗い水底から見つめているのだろうか・・・。

胸の痛みを抱えながら

けれども、そういう日々の中にも救われるような瞬間がある。

はじめは、捜索中のポツリポツリの会話の中にそれはあった。目を合わせ何も言わず手を握ってくれた人の手のひらの中にも。

責め合いではない口調で、母を語る内容にはいつしか方言もまじり、ふいに平安な幼い時に戻ったかのよう。

始めの数日間、私を一人で実家に行かせてくれた夫にも感謝している。

その後、日常の生活をしている時に別のやすらぎがあった。忘れられることはないけれど、胸の痛みが引いていった。苺とりをしたり、ごはんをつくったり、少し残っていた仕事ですら有難かった。

仕事休みに入ってからは、実家へ行くかたわら、子供たちと約束していた冬休みの外泊などを予定していたように果たしてこられた。

無理をしなくても、と思う気もちもあったが、無理がしたかった。友に感謝。じっと考え込んでいても始まらない。立ち直りたい。

きのう姉に会った時、姉は笑いながら、苺をつめる手を休めずに宣言した。

「これは考えられる限り最悪のことなんだから。

ということはこれ以上の悪いことはないってことなんだから、元気出してやろうよ!!」

1998年平成10年1月8日

「もらとりあむ 2号 1998・冬草」掲載

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?