ティアキンは「呪いを解く」物語だ

※ネタバレがあります

本作「ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム」は「呪いを解く」ことが大きなテーマとして存在している。

この「呪い」とは、歴史や因縁、過去の過ちなど私たちの生を様々な形で制限するしがらみのことである。ストーリーの大筋に絡む形で、様々な「呪い」とそれに対するキャラクターたちのアティチュードが描かれている。

地底に封印されたガノンドロフが復活することで、瘴気が噴き出し、天変地異が起こり、あらゆる呪いが世界を満たすシーンで本作は幕を開ける。災害により地形・気象が一変し、一部の土地は地下から噴き出した瘴気に蔽われた。また、リンクはもののけ姫のアシタカよろしく右腕を瘴気に侵され、喪失してしまう。退魔の剣マスターソードも本来の力を発揮できぬまま、ガノンドロフの瘴気の前に砕け散った。王国の象徴である城の最深部では、遥か昔から厄災が復活の時を待ちわびていて、その上に民が築き上げてきた平和がいかに脆く崩れ去ってしまうか。人々がかつての悲劇をもはや忘却してしまっているにもかかわらず、実はずっと因縁で結び付けられていて、その関係性がある時突然、表面化してくるのだということ。ガノンドロフがもたらした災厄、そしてガノンドロフという存在そのものが、ハイラル王国にとって「呪い」の象徴であるということがプレイヤーにとっても改めて思い出されるワンシーンである。

この「呪い」というテーマを西洋騎士道物語的フィクションとしてではなく、あえて現代社会に密接な見方をしてみる。例えば、瘴気で犯された土地に足を踏み入れると、リンクは徐々に体力を喪失するし、一般ハイリア市民も体調不良を引き起こすことが描写されている。「瘴気」とは3.11の震災で発生した福島原発の放射能汚染の、しかも露骨なメタファーといってしまっても、まったく的外れではないだろう。また、「忘れたころに表面化する」という性質は、そのまま地震をはじめとする災害に共通している。いってみれば我々は自然の中に生きている以上、「災害という呪い」に常に宿命づけられている。かつてのゼルダ作品はの表現していたものがハイラル史という物語の内側にフォーカスするものが多かったのと比較すれば、本作ティアーズオブザキングダムは社会的なメッセージ性を強くはらんでおり、その意味では異色作といえるように感じる。

(瘴気の存在は前作ブレスオブザワイルドでも扱われていたが、一般市民視点での描写や、一度受けると回復しないダメージとして残る、という瘴気ダメージのシステムは意味深でもある。瘴気の扱いについては前作から大きく踏み込んで変化した、といってもよいのではないだろうか。震災も12年という年月が経なければ、ここまで露骨なテーマとして扱うことは出来なかったのかもしれない。もしかすると、前作から比喩の意味合いは変わっていないが、踏み込んで描き切れなかったことへの後悔などが制作側にはあったのかもしれない、というのは私の妄想…)

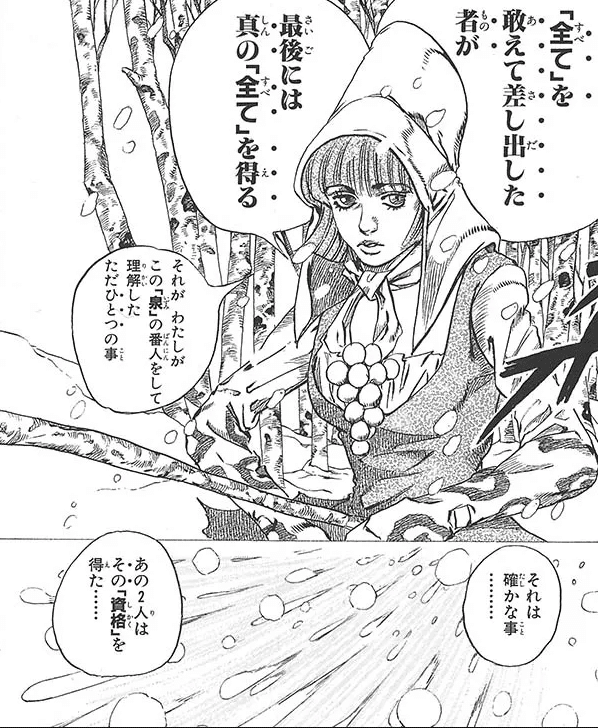

ティアーズオブザキングダムと同様、「災害」そして「呪い」というテーマをより直接的に言及した作品に「ジョジョリオン」がある。ジョジョの奇妙な冒険-第8部-の通称だが、この作品はちょうど大震災のあった2011年5月にその連載をスタートさせており、リアルタイムで震災のテーマを盛り込んでいた。ジョジョリオンのテーマも「呪いを解くこと」であるとハッキリ明言されている。

(以下参考文献)

その始まり─「呪い」とはある人に言わせると、自分の知らない遠い先祖の犯した罪から続く「穢れ」と説明する。あるいは─坂上田村麻呂が行った蝦夷征伐から続いている「恨み」と説明する者もいる。また、違う解釈だと人類が誕生し、物事の「白」と「黒」をはっきり区別した時にその間に生まれる「摩擦」と説明する者もいる。

だが、とにかくいずれのことだが「呪い」は解かれなくてはならない。さもなくば「呪い」に負けてしまうか…。

この「呪い」に対する定義の初めの部分は、本作ティアーズオブザキングダムにおいても同様の思想として適用することが出来る。ティアキンにおいては、歴史の主体として「遠い祖先」であるゾナウ族のラウル/ハイリア人のソニアを中心とした初代ハイラル王国の統治者たちが登場する。彼らは高度な技術を持ち、多民族間の戦乱状態にあったであろう当時のハイリア王国を統一した。しかし、その技術力の高さと栄達の驕りからか、ガノンドロフの謀反および秘石の奪取を許すという失態を犯した。「呪い=王国の負の記憶=歴史そのもの」であり、この事変以降、あらゆる時間軸を生きるハイリア王国民たちは等しく「呪われ」ることを宿命づけられた。

ゾナウ族はこの「呪い」をハイラル王国に宿命づけ、また自らも因縁づけられた一族なのであり、その代償として一族の絶滅と、その後の王国の歴史に多大な負の遺産を残した。

本作においてゾナウ族に与えられている役割は「自らの誤った選択に呪われ続ける存在であること」であると私は考える。ゾナウ族を象徴する要素の一つとして、「逆再生」がある。ハイラル城深部など、封印戦争の歴史にゾナウが濃密にかかわっている場所では、逆再生を使用したBGMが流れるようになっている。また、地底世界はゾナウ族の技術力の源泉であるゾナニウムを採掘できる場であるので、ゾナウ族を象徴する場といってよいのだが、地底の地形はそのまま地上の地形を「反転」した形をとっている(地上の山=地底の谷)。さらにリンクが扱う「モドレコ」のギミックはゾナウの高度技術の象徴で時を逆再生する。これらの要素は記号としての「逆再生」や「反転」、「二面性」といった要素をゾナウ族に付与している。

(二面性、といえばゾナウ族は結局天空文明なのか地底文明なのか、天から現れたのか地底から現れたのかイマイチはっきりしない。天より秘石をもって舞い降りたとされるゾナウ族はラウルそのものなのだろうか?神代の高度文明:過去の過ちによる負の記憶の構図として天空:地底という二面性があるのだろうけど、ゾナウ族の設定には説明不足の点があまりに多くある)

以上の要素は、ゾナウ族を神秘的な一族としてキャラクターづける機能を持っている。ただし、一度犯してしまった大過だけはなかったことに出来ない、という「呪いの不可逆性」を考えたときには、これらの要素がその過ちの罪深さを強烈に助長してくるのである。ゾナウに関わるものは「時間」や地形といった「空間」が様々な軸を対称に反転していて、これらは高度技術の象徴である。その中で唯一「逆再生」「反転」することが出来ないものこそが「過去の驕り」そしてそこから続く「悠久の負の歴史」なのだ。

この点から言えば、瘴気の呪いによって喪失したリンクの右腕は、ゾナウ族の右腕を代替とした後、瘴気の呪いからは一時的に解放されたように見える。しかし、負の歴史の象徴としてのゾナウの右腕を、つまり「呪い」を自らの身体に受け持ってしまったことになる。

ここまでの登場人物たちにとって「呪い」は不可逆的で不可避的なものであった。しかし、この不可逆の流れを唯一さかのぼることが出来た人物が、時の賢者ゼルダなのである。先に引用したジョジョリオンもそうだが、「呪い」の物語は呪う側と呪われる側の間に非対称な構図がある。つまり、呪われる側は直接的な責任がなくても、過去の歴史などによって必然的に呪われてしまうため、一方通行的で理不尽であることが大前提としてある。発端となったものを除き、呪われる当事者たちの誰にも責任などは存在していない。しかし本作ティアーズオブザキングダムにおいては、ゼルダは「呪いの当事者になる」という点が極めて特殊である。そもそもゼルダはハイラル王家の末裔であるから、ラウル/ソニアらが犯した過去の過ちの責任の一端をその血脈の中に持ってしまっている。しかし遥かな時を経、もはや封印戦争の歴史を知らないゼルダは、事件を未然に防ぐ形で過去改変をすることは出来なかった。結果的に時の賢者として封印戦争の当事者になり、自ら責任を背負いこんでしまう。

過去のゼルダが下した結論は「龍化の法」で未来にマスターソードという希望を託すということであった。二度と人に戻ることが出来ず、悠久の時を龍として過ごすという選択は「自らに呪いを課す」ということである。これは「過去の過ち=呪い」に決定づけられ、逆再生=過去のベクトルを向いているゾナウ族とは対照的で、敢えて「呪い」の道を選択することで順方向=未来を強く志向していることを示している。

先祖の犯した過ちの歴史を目前で経験したことにより、歴史の語り部となり経験者となり、また本来であればこれからの王国の担い手でもあったはずのゼルダが、自らの全てを捨てさる覚悟を持った選択をする。ゼルダのこの選択こそが、制作側が最も強く力点を置いているポイントであり、最大のカタルシスが存在しているポイントだと思う。

メッセージの受け手側である我々の世界でも同じような「呪い」が存在している。その呪いは言わば歴史そのものであり、誰しも逃れることは出来ない。また個人個人の直接的な責任に帰することが出来ないことが大半だ。生まれてきたことそのものが「呪い」のように感じられる人もいるだろう。でも「呪い」は最終的には必ず解かれなければならない。そんな時、自らの責任ではない呪いに苦しむ宿命の我々は、どのような選択をするべきなのだろうか?という問いに対して、本作は愚直なまでに王道の回答を示して見せた。我々は例え「呪い」のしがらみのもとに生きていても、あえて何かを失う覚悟で対峙していかなければ、何も得ることは出来ないのである。

このメッセージを強く打ち出しているからこそ、ゼルダは「龍化の術」から無事人間に戻れて、そしてハイラル王国も平和になる、というご都合主義的な展開には、むしろならなければいけないのだ。自らの全てを差し出したものが、最終的に真の望みを得、祝福を受けねばならない。同じような歴史を繰り返さないことを強く祈りながら、今後の王国の歴史を紡いでいくというエンディングには、そのことを強く肯定したい制作側の思想を感じる。ゼルダが龍からハイリア人に戻れず、残されたものがそれを受け止め歴史を紡いでいく、という結末にも哀愁の味わいがあっただろうし、やや影を残すハッピーエンド(やむしろある面からはバットエンドといえるような結末)が受け入れられやすい時代でもある。この選択肢もありえたはずだ。しかし、本作の主張を肯定するためにも、あえてこの選択をしなかったことは英断だと私は言いたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?