~時には放置を~ 第3回 企業内起業家(イントレプレナー)育成方法

社内で新規事業を生み出す人材を育成に従事し、新規事業の実行者である提案者や、その活動を監督する管理者の新規創出活動を支援する立場にある推進者に向けた起業家育成方法について引き続き語りたいと思います。

マガジンはこちら https://note.mu/tigeredfox/m/m63ca5f539be8

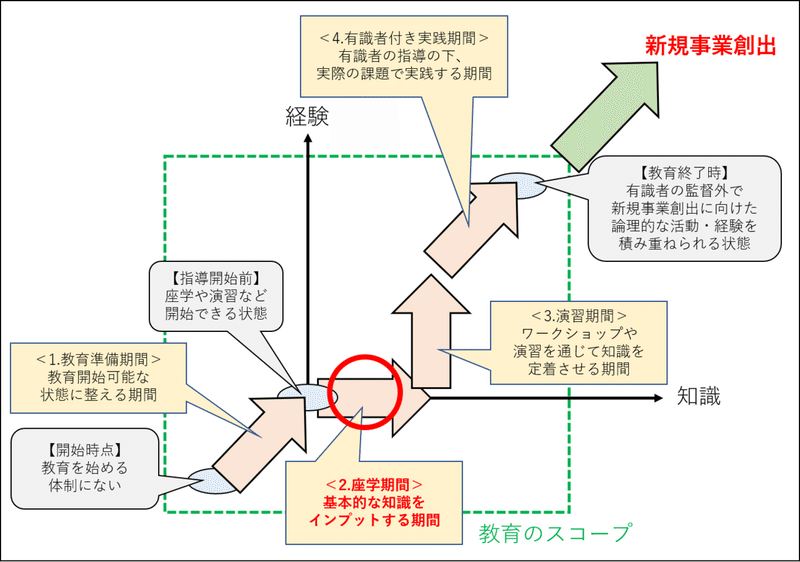

前回の第2回では、育成のためには知識と実践を行う前に、対象者をちゃんと座席に引っ張ってこないといけない、というお話をしました。今回はその次のステップ、知識を入れようと座席についた人達をどう教育するか、という話に入ります。図で示すと、以下の座学期間に該当する部分です。

ここでも第2回同様、注意しべき対象者ごとに対応を紹介していきます。第3回で紹介するよう注意人物は以下の2種類です。

1.カリキュラムにこだわりすぎる管理者と提案者

2.自己流に走る提案者

それぞれの対応を紹介します。

1.カリキュラムにこだわりすぎる管理者と提案者

知識を教えようとすると現れやすいのが、カリキュラムにこだわりすぎる人物です。管理者であれば、本当にその内容が正しいのか?こんな理論が最近はやっているらしいと、理論の名前だけいろいろならべて、どれが最もいいか比較選択した上で、始めるようにと横やりを入れる人物。提案者であれば、もっとも効率よい方法かどうか細かく確認して、非効率な方法に取り組む無駄を恐れる人物です。このような人物が現れた時の対応は、無視です。彼らの疑問に真正面から取り組むのは一番やってはいけないことです。このような人にあったら、センスがない人間だと思い込んで、奉仕の気持ちをもって、適当にごまかしましょう。この状況を前回のコラムで記載したように、高校野球で例えてみましょう。彼らが求めているのは、優勝するために最適なチームマネジメントや勝率を高めるための戦術で、最もよいものは何か十分に時間をかけて議論しようと言っている状況です。一見妥当に見えるかもしれませんが、我々は野球のルールすら知らない状況なのです。この段階で教えなくてはいけないのは勝ち方ではなく、ルールです。だから、さっさと勉強を始めてしまったほうがいい、といえば彼らを無視しろといったことの理由が伝わるかと思います。どのルールブックが最適か選ぶのに時間をかけても大した差はないでしょう。さっさとルールブックを読むのがいいのです。そのような人は、結局のところ肩書に弱いので、実績がある著者や売り上げのよい本の引用を加えたりして座学をすすめましょう。

2.自己流に走る提案者

そしてもう一つの要注意人物が、自己流でどうにかしようとして、話を聞かない提案者です。過去の知識では新しいものを生み出せない、と口癖のように彼らはいいますが、定石を知らないものが新手を生む出すことはできません。彼らの渾身のアイデアはすでに誰かに試されたものでしょう。はっきり言って、企業の中に自己流でどうにかできる人材はいません。そんな人が仮にいたとしたら、その人はサラリーマンではないでしょう。このような人物はそこまで多くはいませんし、そのような偏屈な考えを持つ時点で、説得が聞かない相手なので、基本的に無視して行き、ほかの適性のある人物に力をかけましょう。

と、この座学期間における要注意人物については、それぞれともに無視する、という対処を紹介しました。正直なところ、新規事業は誰もが成功できる道ではないのです。向き不向きがありますから、対象者全員をきっちり育てなくてもそれでいい、という許容する幅をもって向き合うことが大事です。管理者からプレッシャーがあったとしても、全員を完璧に仕上げることはそもそもできないので、できないことに真剣にならず、誰か一人伝わればラッキーくらいで進めるつもりで取り組みましょう。

ようやく、どんな知識やテクニックを初心者に教えるべきなのか、と思いながら読んでいた方もいたかもしれませんが、ここでも第2回同様、注意すべき対象者とその対応、ある種の心構えのようなものを記載しました。心構えと書くと精神論的に聞こえてしまうかもしれませんが、私は気合や根性だけで新規事業が全く生み出されるものだとは思っておりません。継続的な意思とモチベーションに、センスや素養、知識や経験、時には運を積み重ねていくべきだと思っております。ただ過去の経験上、心構えがこの段階では大きな要因なので紹介させていただきました。この段階で、どのような知識をインプットすべきか、最低限度のラインはありますので、もっと後のコラムで触れたいとは思います。第4回では次のステップにあたる「3.演習期間」について紹介したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?