~まずは馬から引きずり下ろせ~第2回 企業内起業家(イントレプレナー)育成方法

社内で新規事業を生み出す人材を育成に従事し、新規事業の実行者である提案者や、その活動を監督する管理者の新規創出活動を支援する立場にある推進者に向けた起業家育成方法について引き続き語りたいと思います。

マガジンはこちら https://note.mu/tigeredfox/m/m63ca5f539be8

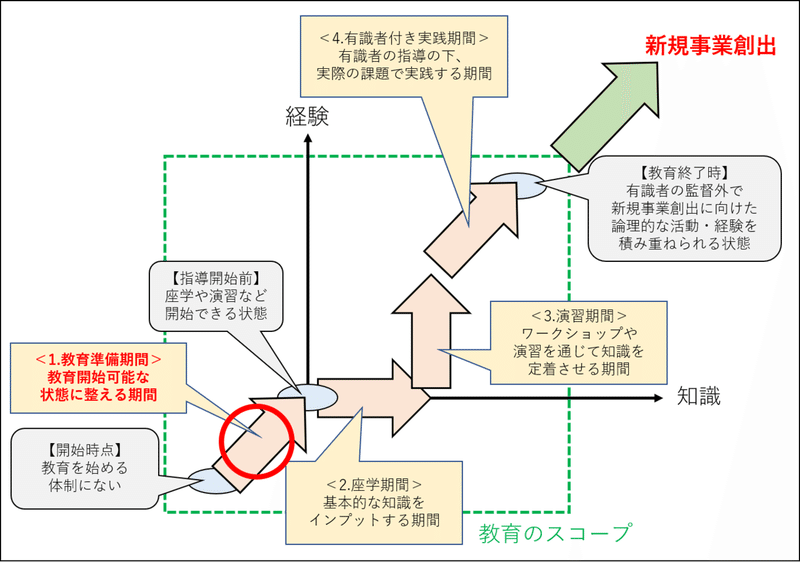

第1回では、大まかな教育のステップを示しましたが、第2回はそのうちの第1段階である「1.教育準備期間」について説明したいと思います。

教育を始めようとした時に、最初に思わず考えるのは、どのような理論や方法、演習内容を教えるか、かもしれませんが、それよりも先にすべきことがあります。教育を始める状態にするとは、具体的に説明すると次の4人がいない状態です。

1. 新規事業の新規とは何かよく考えていない管理者

2. 事業化することがゴールだと考えている管理者

3. 新規事業へ取り組むリソースを確保しない管理者

4. 新規事業に興味のない提案者

この四人がいる限り、あなたが温めたカリキュラムは受講者に届くことはないでしょう。一人ずつ対処していきましょう。

1. 新規事業の新規とは何かよく考えていない管理者

まず、つぶしておかないといけないのは、「これから取り組みたい新規事業の新規とは何ですか?」と聞いたときに「新しいなら何でもいいよ」と答える管理者です。今のままの事業では将来危険だ、だからこそ新しいことに挑戦しなくては、と思うのは至極当然です。しかし、新しいとは何かを考えない提案者の上にいる限り、明るい未来はありません。新規の定義・範囲をきっちり話し合いましょう。

新機能を作るのか?新商品を作るのか?既存顧客に別のサービスを提供するのか?既存商材で新たな顧客を開拓するのか?それとも全く新しい商材で新たな顧客を開拓するのか?どの程度の新規かを定める必要があります。

既存商材で新たな顧客を開拓するといっても、その新たな顧客は自社にとって新しい顧客なのか?世の中にとって新しい顧客なのか?「新規」という言葉は実に幅の広い言葉です。どこまでの提案が許されるべきか、きっちりと引導・・・じゃなくて、合意しましょう。そうしなければ評価もカリキュラムも決められません。

2. 事業化することがゴールだと考えている管理者

新規の定義、程度が認識できた後で、続いてつぶしておかないといけない管理者は、教育の効果を事業化という件数で図ろうとする管理者です。「1年以内にビジネスを立ち上げることがゴールです」「事業化できなければ失敗です」という壮大な勘違いをしている管理者がいないか確認しましょう。

事業化することを高校野球に例えるのであれば、それは甲子園優勝でしょう。それは言い過ぎと言っても、全国ベスト4ぐらいの活躍に相当するでしょう。「1年以内にビジネスを立ち上げることがゴールです」とは「1年以内に甲子園で優勝することが目標です」というような無謀なものです。確かに優勝は目指すべきでしょう。しかし我々は、野球のルールも知らないし、やったこともないメンバーを抱えている状態なのです。試合に勝つ以前に、アウト何回で攻守は変わるのか?一塁はどこなのか?フライをキャッチしたらどこになげるのか?ピッチャーはマウンドからホームまでボールが届くのか?といったことを評価していかなければなりません。

それでも事業化しなくては意味がない、重要だと相手が言って来たら、教育という手段が最善の手でないことを伝えましょう。あなたは監督の立場で、本気で甲子園で優勝としようと(比較的短期に)したときに、野球の素人に対して教育することから始めるでしょうか?経験者であったり、才能のある人を選んだり、時には強豪者をスカウトするでしょう。教育という手段を選んだのであれば、教育としての評価軸を持って取り組みましょう。

3. 新規事業へ取り組むリソースを確保しない管理者

続いて、チェックしておく必要があるのが、提案者に十分な時間と資金を確保していない管理者です。新規事業に取り組む、といっても既存事業の部署であれば既存事業を抱えており、そもそもいまいち提案者が動けない状態を管理者が作っていることが多いのです。通常業務が終わった後で取り組んでね、ではそもそも誰もやりません。既存事業は通常業務で結果を出せば、十分評価される仕組みが出来ているので、通常業務が優先されます。また、多少新規事業に取り組む業務を与えたところで、誰にも迷惑をかけない新規事業よりも、誰かに迷惑をかける既存事業をどうしても優先してしまいます。

15%ルールや25%ルールというような、新規のための時間を用意していることに自信をもっている管理者もいますが、はっきり言って、大したことはありません。勤務時間の内の20%を既存業務とは異なる業務に費やすGoogleの20%ルールの成功を引き合い出す人もいますが、それが成功していた頃のGoogleは、そもそも既存事業そのものが新規事業みたいなもので、新規事業を生み出すことは常に取り組んでいるような状態だったこと。また、普段の業務とは異なる生まれた新規事業も、ひとくくりにすればWEBサービスであり、新商品程度の新規、業務の延長線上にあるのです。

リソースは与えるし、与えたところでそこそこの効果しか生まれないことを管理者に認識させましょう。ある程度の結果を残したいのであれば、業務すべて100%新規事業開発業務にしてしまうことですが、その場合そもそも適切に評価ができずに提案者を苦しめることもあるので注意が必要です。前項でも語りましたが、コストと効果のバランスの実態を現実的にとらえることが重要です。

4. 新規事業に興味のない提案者

これまでは、教育開始の妨げになる管理者の特徴を挙げてきましたが、提案者についても一つ確認してください。それは、そもそも新規事業に興味があるか、です。そもそも新規で何かやろうと思う人は、既存事業部にいません。(もし新規に真剣に取り組むような人であれば、独立しているのですから)既存事業が好きでやっている人。この事業はまだ持つだろうと思っている人、そんな人が多く、そのような人にいくら新規事業創出の知識やスキルを教えようとしても入っていくわけではありません。マインドを変えていきましょう。具体的には、破壊的イノベーションの実例。既存事業が新規事業にとってかわられたケースの紹介がいいかと思います。(個人的にはT型フォードが10年未満で、馬車市場を駆逐してしまったイノベーションの事例が好きですが)

私が、新規事業創出の推進を始めたころは、ついどのようなカリキュラムや理論を教えるかに注目してしまったのですが、実はこのステップが大事です。これまでの活動を振り返ってみると8割くらいはこのステージの活動をしてきたような気さえします。

さきほど私の、好きなイノベーションの事例としてT型フォードの例を紹介しましたが、自動車=新規事業、馬車=既存事業と見立てて、上記の4人を馬に乗った人と考え、このステップを「馬からひきずり下ろす作業」と心の中で呼んでいました。自動車の運転を教えようとしたいのに、1.馬以外なら、手押し車でも自転車でもロケットでも何でも乗ればいいという人。2. F-1グランプリで優勝したかどうかでしか良しあしが判断できない人。3.金曜の午後だけ自動車教習所に通って免許を取れという人。4.馬が大好きで、自動車教習所をさぼる人。そんな人を馬から引きずり下ろすことばかりしてきましたが、これこそが重要だと思います。

初期段階の課題はこれだけではありませんが、少なくともこの4人がいないようにして次のステップへ進みましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?