物語とコミュニティの関係性

最近は専ら「物語,意味,情動,東洋思想」というキーワードを中心に、考えごとをすることが増えた。

元々は自分の生きる意味・目的を探すために行っていた物思いから始まって、いつの間にか関心領域だった「コミュニティ」に関する問いと混ざり、始まりだった「自らの生きる意味」を見つける必要性はなくなっているけど、今も「意味を与える」ということについて考えている。

もうそれに関して言えば、自分のためなのか、自分ではない誰かのためなのか分からない。

今日は何となく「コミュニティと物語の関係性」について考えていることを書いてみる。

強いコミュニティについて

仕事柄「どのように強いコミュニティをつくるのか?」ということを考えているけど、そもそも「強いコミュニティ」とはなんだろうか?

そこに対する自分なりの回答はこうだ。

強いコミュニティとは、そのコミュニティに所属するひとが

・「このコミュニティにずっと居たい(居心地が良い)」と感じ

・「このコミュニティに貢献したい」と思う

ようなコミュニティ

企業というコミュニティで見れば、リクルートのような定着率が高くOBOG会が活発な企業と言える(まぁリクルートは意図的に定着しすぎないようにしているが)。サービスというコミュニティで見れば、スターバックスのような顧客のリピート率が高くて周辺商品の購入も進んでいるサービスとも言える。

「エンゲージメントや愛着が高い」と言ってしまえば、それだけなのかもしれない。

物語が強さを生み出す

では、強いコミュニティをつくるためにはどうすればいいのか?

組織論で言えば「心理的安全性」とか、サービスで言えば「ブランド」など色々あると思うが、コミュニティの強さを生み出す重要な因子として「コミュニティの中心に置かれる物語の良さ」があると考えている。

色々と省略しすぎているので可能な限り補足すると、長く続いているコミュニティの中心には、良い物語が置かれている。キリスト教には聖書が、スターバックスにもmissionの元となる創業ストーリーがあるように。

逆を言えば、中心に「プログラミングを学ぼう」みたいな"分かりやすい目標"や、「インフルエンサーと交流しよう」みたいな"ひと"だけが置かれているコミュニティは、長くは続いてはいかない。というのも、短期的な爆発力はあれど一定期間が経てば、入った目的が達成されるため「ずっと居たい」とはなりづらいからだ。

物語がないコミュニティを批判しているわけではなく、そういった強いコンテンツ・分かりやすいコンテンツを中心に置いたコミュニティは永続性が異なる、という話だ。

ただ、ここで気になってくるのは「では物語、良い物語とは何だろうか?」ということだろう。若干書いている自分自身も粗い部分はあるが、考えてみたい。

物語の語源

物語の語源を調べると、「もの」と「かたり」で分けて語源が説明されている。

先ず「語(かたり)」について。国語学者の大野晋によれば

「語る」に対して、タミル語にカタイ(katai)があります。

意味はromance, epic, long story, love story, それからfabrication(作為、騙り),chitchat(おしゃべり)。

『対談 カミはどこから来たか』より

とある。サンスクリット語にも「カター(katha)」という言葉があり、物語を意味する言葉らしい。

一般的にインドで、कथा [kathā] (カター)と言うと、単なるお話ではなく、大きなホールで数日間かけて催される、クラシック音楽隊を引き連れた公演会を指します。

ラーマーヤナなどの宗教的な物語を、ヴィヴィッドに朗誦するのは、

カター(お話を)カーラ(する人)と呼ばれ、人気を集めます。

『サンスクリット語 一日一語』より

単に「話す」とは異なるニュアンスで使われており、宗教や愛など抽象的なことを伝える際に使われる。

また「物(もの)」についてだが、松岡正剛氏によれば

もともと日本では「もの」という言葉に、二つの意味をこめていたんです。ひとつは「物」という意味。もうひとつは「霊的なもの」という意味。スピリットのことも「もの」と呼んでいたんです。

『17歳のための 世界と日本の見方』より

とある。

これらの語源から、もともと物語とは「魂や心に紐づいた霊的な"なにか"を伝えるためのお話」ということが見えてくる。ただ、これだけでは元々の物語の目的が分かっただけで、物語自体についての理解はまだ深められそうだ。

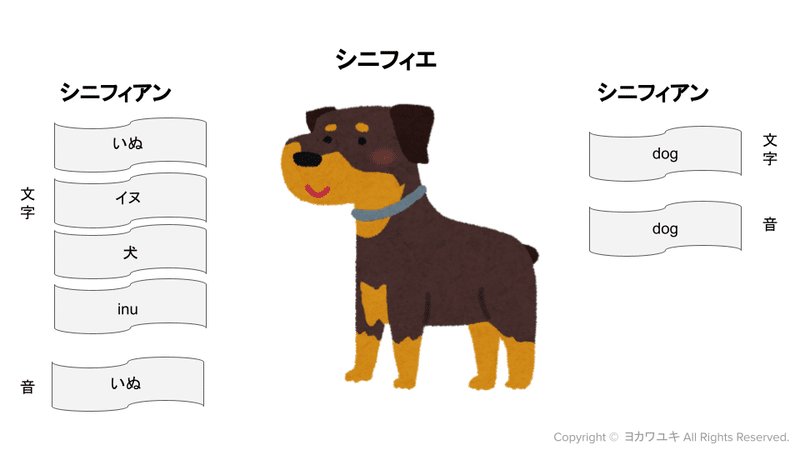

シニフィアンとシニフィエ

少し話が脱線するように思えるが、言語学には「シニフィアン」と「シニフィエ」という言葉がある。

スイスの言語学者であるフィルディナン・ド・ソシュールが提唱した概念で、シニフィアンは「意味するもの」、シニフィエは「意味されるもの」を指す。

例を挙げると、あなたが「犬」と聞いた時、ぼんやりと一般的な犬の姿や声をイメージすると思うが、その頭の中のイメージが「シニフィエ」であり、そして「犬(inu)」という言葉(文字・音声)が「シニフィアン」に当たる。

言葉を「聞いた場合」を例として挙げたが、「伝える場合」も同じ。「犬がいた」と伝えたい時、犬がいる状況をシニフィエとして頭の中でイメージをし、「犬がいた(inu ga ita)」とシニフィアンとして音声で伝える。

ちなみに「コミュニケーション齟齬」と言われるのは、互いのシニフィアンかシニフィエの違いによって生まれる。

例えば、学園祭の準備で看板の色塗りを複数人で行っていたとする。そこでAさんが「ラッカーが足りないから買ってくる」と言い、Bさんが「じゃあついでにスプレー買ってきて」と返した。これはBさんが「ラッカー」のシニフィアン(文字・音声)が知らないために起こった、齟齬だ。

また、AさんがBさんに看板の設計図を渡しながら「これ、かけといて」と言った。それでBさんはそのシニフィアンを解釈し、シュレッダーにかけたが、Aさんは「プリントをかける(コピーする)」を意図していた。これは「かける(kakeru)」という音声のシニフィエ(イメージ)が異なっていたために起こった、齟齬だ。

さらに、伝えたいもの(シニフィエ)が、観念や情念だったり抽象的なものだった時、直接的に伝えようとすると言葉(シニフィアン)も抽象的になり、受け手がそもそもイメージできなかったりする。

かといって、観念や情念を分かりやすく伝えようと、事例や寓話を用いると情報量が多くなり、事例や寓話のシーンはイメージできるものの、元々の伝えたかった観念や情念まで抽象化して辿り着けなかったりする。

ここまできて察しているかもしれないが、

物語とは「観念や情念といった抽象的なイメージ(シニフィエ)を伝えるための記号(シニフィアン)」

とも言えるだろう。

惹かれる物語

ここまで物語について話してきたが、改めて本題に戻りたい。

強いコミュニティを生み出す物語とは、どんな物語だろうか?

ただ単に抽象的なことをメッセージとしたストーリーを置いておけば、強くなるわけではない。

強いコミュニティを生み出す物語の条件として、

・創り手の経験に基づいた情動が描かれており、

・物語の受け手がその情動に共感し、

・まるで自分のことを表しているのように思える

・そして先を感じさせる「分からなさ」を含む

そんな物語は強いコミュニティを生み出すと、仮説立てている。つまるところ、強いコミュニティを生み出す物語は「自分ごと化・自己組織化を生み出す」と言ってよい。

そういった受け手の自分ごと化、「これは自分のことを表した物語だ」と感じるには、"受け手の経験"と"創り手の経験"が呼応する必要がある。

当然だが、創り手と受け手、全く同じ瞬間状況にいることも、全く同じ知覚をすることもできない。だけどそれでも「これは自分のことを表した物語だ」となるのは、二者の間で「同じ深い情動の共有」、平たく言えば「共感」が機能しているからだ。

同じ親の離婚を経験したひと同士であれば、その時に感じた寂しさや孤独感に深く共感し、互いに惹かれ合うだろう。それは同じ稀有な経験をして、同じ寂しさという強い情動を感じているからであり、人間はわかりあいたい生き物だろう。

上の例は「ひと対ひと」の関係だが、「物語対ひと」の関係も同じように捉えられる。創り手の経験に基づいた情動が描かれており、物語の受け手がその情動に共感し、まるで自分のことを表しているのように思える。そんな物語にひとは惹かれる。

だけど実はその条件だけでは、コミュニティの中心に足る物語としては機能しない。あくまでコミュニティの強さは永続性であり、一時的に惹かれるだけの物語では、中心たり得ない。

コミュニティの中心たる物語

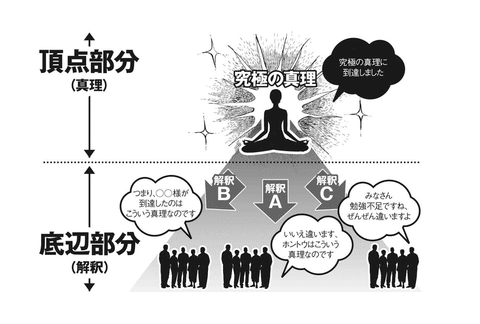

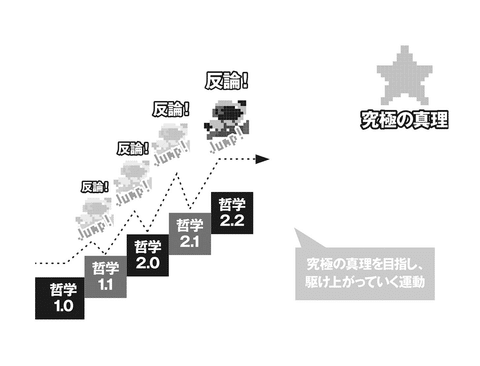

ただ惹きつけるだけではなく、永く惹きつける物語に必要な条件として、「分からなさ」がある。それは「解釈の余地がある」「シニフィエの選択肢が無限にある」と言ってもいい。

ただ分からないだけの物語には惹かれないが、1つでも強烈に惹かれたらより分かりたくなる、知りたくなるのが人間だ。

これは先ほどの「ひと対ひと」の例に当てはめても同じで、同じ原体験を持っていると分かれば、よりわかりあいたいと願い、より知ろうとするだろう。

物語においても、1つでも自分ごと化できる場面・シーンがあれば、一層分かりたくなる。そして何度も物語を読み聞きし、新たな経験をすることで、より分かってきて、また分からないことが出てくる。つまり問いの連続によって、ひとはその物語に惹かれ続けるのだ。物語の一点の強烈な"何か"に惹かれ続けているわけではない。

この「解釈の余地」の存在を肯定するのは、非常に東洋思想的とも言える。

(下図、『史上最強の哲学入門 東洋の哲人達』より)

昔ある書籍で「分かるとは、分けることだ」という言葉があったが、まさにこれは「分からなかったことが、分かる」とは「分けられなかったことが、分けられるようになる」ということを表している。

赤子の時、最初は「パパ」と「ママ」が分けられなかったが、徐々に分けて言葉が使えるようになる。それが「パパ」と「ママ」が分かるということだ。

「解釈の余地」を残さない。分解・分類して、1つを「正」とするのは、二元論での考え方に基づいており西洋思想的である。

(下図、『史上最強の哲学入門 東洋の哲人達』より)

コンテクストデザイナーの渡邉康太郎氏が「弱い文脈」という概念を提唱しているが、まさに「弱い文脈」とは東洋的であり「分からなさ」の存在を肯定する概念だ。

強い文脈とは、作品における作者の意図、歴史的な位置づけ、広く認められている読解を指す。...

弱い文脈とは、ある個人の解釈や、その作品に紐つけているエピソードを指す。

『コンテクストデザイン』より

弱い文脈の強さは、「読み手」がいつのまにか「語りて」になってしまう点にある。弱い文脈を、つまり個人的な解釈の糸口を持つことは、読者があるエピソードの作者となることを意味する。...

この作品への主体的、積極的な関わり、作品世界への参与、秘密の所有や語りによって、読者はある解釈の持ち主となり、ひいてはその解釈を通じて作品そのものの持ち主になる。

『コンテクストデザイン』より

つまり、物語が解釈の余地を含むことにより、受け手が「創り手」になるのだ。これは宗教における『伝道師』、サービス(ex.ネスカフェ)における『アンバサダー』、アニメ,漫画における『二次創作者』が当たる。

こういった「分からなさ」による次の創り手が、自らの解釈をつくり伝えることにより、物語は継ぎ足され、また新たな自分ごと化・創り手を生み出される。このループによって、物語を中心としてコミュニティは永続的に発展していくのではないか。

これから考えたいこと ~まとめに代えて~

ここまで書いてみて明確になったが、もしかしたら「分からなさ」にも条件があるかもしれない。

たとえ入り口で惹かれていたとしても、何でもかんでも分かろうとするわけではない。おそらく分からない部分のなかでも、その要素を見極めて、取捨選択しているはずだ。その要素は何だろうか?

別の言い方をすれば、「余白の設計」にも近いが「解釈の余地」はどのように設計すれば、次の創り手が生まれるのだろう。

粗雑につくれば、余白は生まれる。だけど、そうではないはずだ。

敢えて語らない。極端に抽象的なことばと具体例を並べて、敢えて中間を省く。では、どんな時に、どんなふうに『敢ふ』のか?

こんなことを考えてみたい。

いただいたサポートは、書籍代に消え、そして雨となって次のnoteになっていきます。