【無料公開】なぜ「社会的な役割をもちつづけてもらう支援」が重要なのか(後編)

こちらは、僕が医師としてこの10年間講演してきた内容をまとめた本『がんになった人のそばで、わたしたちにできること』の一部を、出版した中央法規さんのご厚意でチャリティーとして無料公開します。良ければ、書籍の購入やご寄付をお願い申し上げます。

暮らしの保健室を通じてつくる「病気になっても安心して暮らせるまち」

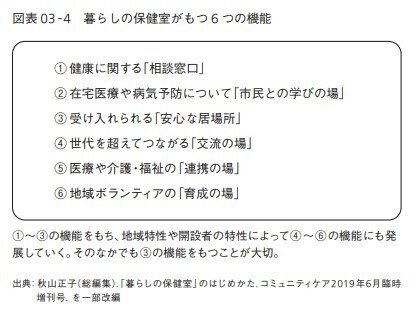

図表03-4に示すように、暮らしの保健室がもつ機能としては、「相談窓口」であることよりも、「安心な居場所」であることが優先されています3)。

一人、暮らしの保健室にいらっしゃった方をご紹介します。

「夫が、がんと診断されまして」と告げて相談に来られた利用者さんは、最初のほうこそ治療法やケアの方法について我々に相談をしていたのですが、毎週のように通ってこられるうちに、次第に病気の話題ではなく、好きなアニメの話や子育ての話題などを交えながら、談笑されるようになっていきました。時には他の利用者さんの悩みに耳を傾け、そして時には自分の意見を述べたりするなかで、最初に来た頃の気弱な感じは失せていったのです。

そして、「夫が亡くなりました」と報告に来たその方は、

「この場所があったことで、つらいのは自分だけではないんだ、いざとなったら支えになってくれる人もいるんだって思えるようになりました。一人で夫を支えていた頃は、自分だけが孤独だって感じて苦しんでいたと思います。本当にありがとうございました」

と告げて、晴れやかな表情で帰っていったのです。

また、もう一人別の方をご紹介します。

この方は、これまで何度も癌の再発を繰り返している方で、その都度抗がん剤治療や手術、放射線治療を組み合わせながら、寛解、そして再発……となっていたのです。その経過のなかでその方は、

「主治医からは、必ずまたどこかのタイミングで癌は再発してくるとは言われています。次の検査でまた、『新しいところに癌が見つかりました』とか言われそうで怖い」

と、いつも落ち込んでいました。しかし、暮らしの保健室でお話を続けていたある日、

「私、もう癌になるのが怖くなくなりました」

って言ったんですね。晴れやかな表情で。これには僕も驚いて、

「どうして急に心境が変わったんですか?」

と尋ねたんです。そしたら彼女は笑顔を浮かべて、

「仮にまた癌が再発してきたとしても、自分は相談に乗ってくれて支えてくれる場所と仲間をもっているってことに気づいたんです。そしたらもう、仮に癌になったとしてもいいかなって思えて、怖くなくなったんです」

と答えられたんですね。その答えに、僕のほうが感動してしまって。

そして、その患者さんの姿を見ていて、「人は、生活の近しいところに暮らしの保健室のような場があって、いつでも目をかけてくれる仲間がいさえすれば、こんなにも強く生きていけるものなのだな」と学ばせてもらったんですね。なので、僕は暮らしの保健室などを通じて、仮に癌や認知症などの大きな病気になったとしても、いつでもつながることができる仲間がいる環境=「病気になっても安心して暮らせるまち」を、つくっていければと思って活動しているということです。

Compassionate Community ムーブメント

世界的には、「病院のなかで行われる緩和ケア」とか「訪問診療で提供される緩和ケア」、また「介護施設における緩和ケア」という枠を超えて、「地域全体を通して緩和ケアを行う」といった考え方が台頭してきています。

そもそもは、1970年から1980年にかけて、「健康は医師や専門職の手のなかにあるのではなく、すべての人の責任である」というNew Public Healthの考え方が生まれました。そして1980年代には、世界保健機関(WHO)が「Healthy Cities」「Healthy Communities」という概念を打ち出し、地域全体で健康を守る考え方が広まっていきます。そして、1990年〜2000年代には、こういったヘルスプロモーションの考え方が緩和ケアの領域にまで広がり、「生老病死にかかわる問題を地域住民の手に取り戻そう」という考え方につながるようになって、いま世界的にこのCompassionate Community(思いやりに満ちたコミュニティ)ムーブメントが広がってきています。

このCompassionate Community の考え方には、「生きて老い、病を得て死に至る過程のなかで、人はさまざまな喪失を経験する」「喪失とは、誰しもが生きているなかで経験する普遍的なもの、つまり当たり前のことである」という前提があります。そのうえで、「病気や障害、喪失が存在したとしても前向きに生きる」ことが健康であり、それを地域における生活のなかで人と人とが支え合いながら対処していく、とされています。

ちなみに、ここでの「健康」の捉え方は、おそらく一般的に考えられている健康の概念とは少し異なるかもしれません。世界保健機関(WHO)による「健康」の定義は、「身体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり単に疾病又は病弱の存在しないことではない」とされています。ここに「社会的にも良好な状態」が加わっているのは特筆すべきことではありますが、この定義に対してオランダのHuberらは、「健康とは社会的、身体的、感情的問題に直面したときに、適応し自ら管理する能力があること」として提言しています(4。つまり、逆境や不利な状況に陥ったときに、それを跳ね返す力があるという強さではなく、そのときの状況に応じて臨機応変に対応できる柔軟性、というイメージです。イギリスなどの健康についての講演を伺っていると、頻繁に「レジリエンス」という言葉が出てきますが、これが日本語でいうところの「柔軟性」を意味する言葉ですね。つまり、この定義に込められた思いとは、「病気になったり、障害をもったりするのは人それぞれいろいろとあること。それは特別なことではなく、誰しもが得意なこと不得意なことがあるし、老いていけばそれだけできないことも増えていく。それを人は『喪失』と捉えるのだろうけれど、その喪失があったとしても、それに打ちのめされることなく臨機応変に対応していくことができれば、それは『健康』といって差し支えない」ということなんです。さらにいえば、その「臨機応変に対応していくレジリエンス」のなかに、他者や地域の力を利用して当然、ということも 含まれているということです。

このレジリエンスの大切さを表している例として、あるデンマーク人の一人暮らしのおばあさんの話をしましょう。

この方は80代で、両膝が悪く、ベッドから自力では動くことができません。日本人だったら、両脚が立たない時点で施設入所を考えたり、気持ちも滅入ってしまってひきこもりになってしまったりする状況ではないでしょうか。しかし、その状態でもそのおばあさんは自宅で暮らし、毎週何人もの友人を自宅でもてなしていて、とても快活です。彼女は、「私にできないことは、自分の足で歩くことだけ」と言います。普段の生活は地域のヘルパーさんたちやボランティアさんたちが手伝ってくれています。家のなかにリフトが張り巡らされており、ヘルパーさんたちが少し手伝うだけで自宅内を移動することもできます。もちろん、外出もしています。

さて、それでは、この80代のおばあさんは不健康なのか健康なのかと考えたときに、いかがでしょうか?

もちろん、さまざまな一部分を抜き出して評価すれば、このおばあさんは健康とはいい難い状態です。しかしそれでも、家のなかに設置された機械や、ヘルパーさんおよびボランティアさんとのつながりといった総体で評価したとき、この方は「地域のなかで生きる一人の市民として、尊厳を保ちながら生きたいように生きられている」、それはつまり、「健康である」といえるのではないでしょうか。

このように、それぞれの人が生活をしていくなかで、病気や障害があったとしても、それを補うだけのデバイスや人とのつながりで対応でき、またその先に「自分がこのまちで生きていく」ことを表現しつづけられるようになれば、人はその人生で必ず経験しなければならない喪失への恐怖感が薄れ、また絶望に陥る確率も減るのではないでしょうか。これが、地域の生活における苦痛を緩和する、つまり、「地域のなかで緩和ケアを行う」ことであり、Compassionate Communityの考え方といえます。

繰り返しになりますが、最新の緩和ケアの考え方は、「病院のなかや在宅診療で医療者が行う」という時代から、「地域全体の生活を通じて社会的な役割を保ちつづけられるような環境を整備し、苦痛が発生することを予防していく」というところへシフトしてきています。これこそが、僕が冒頭で述べた「社会的な死」の先送りであり、こういった地域をつくっていくためには、医療者だけではなく、その地域で暮らす一人ひとりの協力が欠かせないのです。

あなたはどう死んでいきたいですか

みなさんは、自分が暮らすまちで、どう老いて、どんな病を得て、そしてどう死んでいくのかを想像したことがありますか? もちろん、未来がどうなるかなんて誰にもわからないから、想像できない部分もたくさんありますよね。特に、いつどんな病気になるかなんて自分で選べるわけでもないし、そんなことを考えても無駄かもしれませんよね。

でも、自分がどうなっていくかについてはどうすることもできなかったとしても、自分が暮らす地域がどうなっていくかは、これから一人ひとりが地域にかかわっていくことで、変えていくことができるんじゃないでしょうか。少なくとも僕は、自分がこのまちで、さっきお話ししたデンマーク人のおばあさんのように、病気や障害をもつようになったとしても笑いながら生きられるよう、助けてもらえるのが当たり前の社会になっていてほしいなと思っています。

例えば、70歳を超えた僕・西おじいさんは、がんを患って痩せ衰えて、もう脚も立たなくて入退院を繰り返してはいるけれども、病院のベッドでは「待っている人がいるからなるべく早く帰るよ」と言って、生きる希望を失わない。退院したら、電動の車いすに乗って自由に移動し、それまで毎日コーヒーを飲みに訪れていたカフェではマスターがいつものように出迎えてくれ、「ああ、西さん退院したんですか」と声をかけてくれる。そこには馴染みの看護師さんとか趣味の仲間とかもいて、「最近撮った写真とかないんですか」と話しかけてくれる。「医者の西さん」という自分は失われてしまっていても、「写真が大好きな西おじいさん」として社会に参加できる。そんなのが当たり前の社会になっているように期待しているし、少しでもこの妄想に近づけるように、「病気になっても安心して暮らせるまち」をつくれるように活動している、ということなんです。

************************************************

今日の講義を聴いてくださったみなさんも、あと40年、50年後かもしれませんが、「社会的な死」を迎える未来がくるかもしれません。そのときに、あなたが暮らす社会が「社会的な死」を早める環境か、それともその訪れを先送りできる環境か、みなさんはいまそれを選べる立場にありますし、それをつくっていける力もあるということなんです。

自分が暮らす未来を少しでもよくしたいと考えるのだったら、いまから地域に対して「投資」をしていくことが大事なのではないでしょうか……というところで今日の講義は終わりたいと思います。ありがとうございました。

参考文献

3 秋山正子(総編集)『「暮らしの保健室」のはじめかた』、コミュニティケア2019年6月臨時増刊号

4 Huber M, et al. How should we define health? BMJ. 2011 ; 26 (343): d4163.

ここから先は

コトバとコミュニティの実験場

「コトバとコミュニティの実験場」 僕はこのマガジンで、「コトバ」と「コミュニティ」の2つをテーマにいろいろな記事を提供していく。その2つを…

スキやフォローをしてくれた方には、僕の好きなおスシで返します。 漢字のネタが出たらアタリです。きっといいことあります。 また、いただいたサポートは全て暮らしの保健室や社会的処方研究所の運営資金となります。 よろしくお願いします。