アイデンティティがもたらす歪みを巡って 〜映画『籠城』鑑賞後の雑感〜

先日東京大学東アジア藝文書院(EAA)が製作した映画『籠城』の上映会に行ってきた。

本作品は今の東大の駒場キャンパスに1935年から45年(正式な終焉は50年)まであった旧制第一高等学校(一高)をテーマとした映画である。

以下に印象に残った点についていくつか書きたいと思う。

◯本作品について

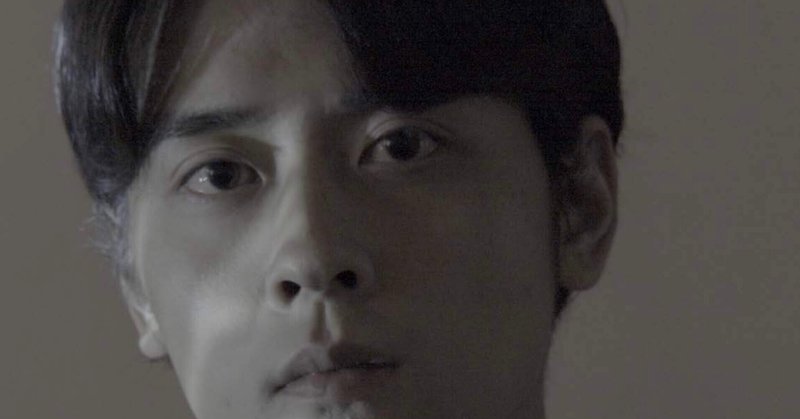

本作品は、様々な映像・写真資料や現在のキャンパスの光景を入れながら、当時の一高生の心情を表現した台詞を入れることで、一高という場所にいた当時の学生の体験を追体験するものとなっている。(もっともこの説明がこの作品の複雑性を表現しきれているわけではない)

このように、本作品はドキュメンタリーとも、通常のストーリーがある映画とも異なる独特なものとなっている。そのため、上映時間は約65分と短いものの、本作品の鑑賞後には消化しきれない疑問がありつつも味わい深い余韻が心に残った。

◯“一高生らしく”という強迫観念

本作の台詞から、当時の一高生が“一高生らしく“あることにある種強迫観念を持っていたことが窺える。

旧制第一高校というのは今で言えば、東京大学の前期課程にあたるようなものであるが、社会屈指のエリート養成機関である一高に入れた彼らは、やはりというべきか、エリートらしくあらねばならないという強い観念を持ち、それがあらゆる面で彼らの行動に影響を与えた。

「私は彼らの言葉を正しく理解しなければならない。正しく記録しなければならない。」

「自由と責任に私は拘束されている。」

「力を正しく使わなければならない」

(うる覚えで書いてるため、必ずしも正しい台詞でない)

このような感情に対して、共感できる人もいれば、そうでない人もいると思う。特に、東大のような場所にあまりゆかりがない方にはどこか理解できないものとして、これらの感情は映るかもしれない。

しかし、このような感情は何も特異なものではなく、おそらくはほぼ全ての人が持つであろう「自身のアイデンティティを持ちたい」という欲望の表れである。別の言い方をすれば、「何者かになりたい」という感情の発露である。一高におけるこの特異なエリート意識は、そのような欲望・感情の発現の一形態である。

「アイデンティティを持つ」≒「何者かになる」ことは、具体的に言えば「私は◯◯人である」「私は◯◯の学校の生徒である」「私は◯◯の社員である」というように何らかの集団に属し、その事実への強い認識が自分の感情・行動に影響を与えるような形態をとることが多い(もちろんどこにも属さないことやあくまで1人の個人であることがアイデンティティとなる場合も多いため、必ずしもそうとは限らない)。

◯アイデンティティと排他性

本作品のタイトル『籠城』は、籠城主義という言葉から来ているという。

曰く、一高では全校生が寮での共同生活を義務付けられていたが、閉鎖的な空間で互いに共同体を育みながら培われたこの閉鎖性と共同性を伴った一高における特異なエリート意識を「籠城主義」と呼ぶという。

ここに私たちは閉鎖性を伴う共同体の中でアイデンティティを育む行為が容易に他者の排斥に転じうることを見出しうる。

特定の共同体で他者とのコミュニケーションを通じて、アイデンティティを育むことは、人格を形成する上で非常に重要な役割を果たすことは言うまでもない。例えば、多くの人は家庭や学校といったある程度とじられた空間で他者と交流しながら、自身の人格を形成していく。その一方で、所属する共同体があまりにも閉鎖的である場合、そこで育まれる私たちのアイデンティティも偏狭なものとなってしまい、安直な他者の排斥につながってしまう。

このアイデンティティの二つの側面を、本作を通じて、私たちはよく見て取ることができる。

例えば、本作から一高生たちが、自分達を「社会を作るエリート」「力を持つ存在」と考えていることが窺えるが、それは同時に一高の外側の存在をそうでない存在と捉えていることを意味する。一高には一高生は学校に入る際に正門しか通ってはいけないというルールがあったようだが、このように正門を跨げることというのは特権であった。

「あなたは東洋人でしょう」

中でも私に印象的だったのは、中国人留学生のこの発言である。

一高が駒場にあった時期というのは、まさに日本が戦争に向かっていく時期であった。駒場キャンパスには一高の他にも中国人留学生が学ぶ場であった「特高(特設高等科)」があったが、彼らはキャンパスの中で排斥・差別を受けていたという。日中両国が対立し戦争に向かってゆく中で、彼らがどのような心情でここにいただろうか。劇中で中国人留学生のこの発言の実際の音声が流されるが、その背景にある複雑な心情を私たちは想像することしかできない。

◯孤独でいることと何かに所属すること

閉鎖的な場で形成された偏狭なアイデンティティが排斥する対象は、何も他者だけではない。実はそれによって、自分自身も疎外されるのだ。

例えば、本作に登場する“声“たちには常にどこか緊張感や圧迫感を覚えてしまうようなものがあった。そして、複数の声を被せるような演出が多数登場するが、意識の様々なレベルにおいて、一高生たちが一高生らしくあらねばならないという観念に常に拘束されていたというふうに印象付けられた。

「何者かである」≒「アイデンティティを持つ」ということは、一定程度、自分が他の者になる可能性を捨て去ることを意味する。その強度が強ければ強いほど、自分の中に強烈な緊張感や圧迫感、疎外感が生まれ、自分を苦しめる。なぜなら、単純な「何者」かに還元されるほど人間の存在は単純ではなく、複雑性に満ちたものであるから。

上映会後のトークショーで本作の監督である小手川 将さんが製作の過程で一高生たちの孤独を感じることができたこと、そしてその孤独を一高という場所の共同性にどのように重ねられるかについて考えていたと発言した。ありがたいことにトークショー後に小手川さんと話す機会があったので、この発言についてさらに深掘って聞いたところ、一高卒業生とのインタビューで、普段は他の一高生との騒がしい共同生活を送っているが、ふとキャンパスの中で1人になる瞬間があり、それが印象に残っていることを一高卒業生が話してくれたとのことである。そこで私はハッとなった。なぜなら、この背後に私は「孤独でいること」vs「何かに所属すること」の強烈な二項対立を見ることができ、それが当時の一高生たちを苦しめていたのではないか、と思ったから。

本作を見た当初、自分が何者でもないという孤独な状態から逃れるために、一高生たちは一高生という偏狭なアイデンティティを積極的に手に入れようとしていたのではないかと私は考えた。もちろん、それはそうなのかもしれないし、そうでないかもしれないが、そもそも孤独でいることと何かに所属することを極端な二項対立と捉える発想に問題があるのだ。キャンパスの中でふと孤独を感じる瞬間があるように、ある個人でいることとある集団に所属することは両立することである。

先ほど「何者かである」≒「アイデンティティを持つ」ということは、一定程度自分が他の者になる可能性を捨て去ることを意味すると述べたが、この一定程度という部分が肝要である。何者かになるということは、その何者と両立し得ない他者の視点から物事を見ることを放棄することを意味するが、それでも他者を理解しようとする、他者と対話しようとする姿勢とアイデンティティを両立させることは可能である。両立性・寛容性を兼ね備えたアイデンティティをいかに構築できるかという点が、アイデンティティを構築する上でとてつもなく重要なのである。

◯主体的に自由にアイデンティティを構築すること

本作の原案と共同脚本を務めた高原 智史さんは以前本作に関するトークショーで、一高生のエリート志向として、既存のエリートの枠組みに自分を当てはめようとする受動的な「我々はエリートである」という志向と、みずからがエリートの範型たらんとする積極的な「エリートは我々である」という志向があることを述べた。

【報告】リベラルアーツとしての映画制作とは?-東京大学東アジア藝文書院『籠城』制作チームトーク〜QWSアカデミア(東京大学) | ブログ | 東アジア藝文書院 | 東京大学

思えば、アイデンティティというのは、固定の・不変の枠組みのみならず、自分自身で主体的にその中身も含めて構築できるものでもある。それは例えば、日本人、東大生、◯◯の社員のような、すでにあるアイデンティティの枠組みであってもそうである。日本人が何を意味するかというのは、日本人意識を持つ人が主体的に自由に考えて良いはずである。

一言に「一高生」といっても、いろんな人がいるから彼らがどのような意識を持っていたかを語ることは容易でない(ましてや私は一本の関連映画を見たに過ぎない素人である)。しかし、極度の閉鎖性・共同性の中で彼らがもがいた痕跡を見ると、彼らの歩みは決して遠い過去の他人事ではなく、現代の我々も自身の人生で直面しなくてはならない難題と重なるものが多くある。

実際の一高生たちの中に主体的なアイデンティティ構築に着手できた人がどれだけいたか、そしてその試みがどれだけ成功したかはわからない。一方で、当時の日本は、結局偏狭な視野に囚われ、国際社会の中で孤立し、戦争に向かってしまった。主体的に自由にアイデンティティを構築することが(おそらくは)そこまで許容されなかった時代に、彼らが歩んだ道のりは我々に何か大切なことを教えてくれるような気がしてならない。

◯結び:歴史と現在を結ぶもの

本作では、現在のキャンパスの風景も頻繁に登場するが、そこで一高生たちとは時代を隔てて同じ空間を共有していることに気付かされる。

歴史を学ぶ意味とは何かというのはしばしば話題になる問いであるが、先人たちと同じ空間を共有し、さらに実は同じような悩みに直面している(た)ことを知ると、どうも我々は歴史から逃れられないのではないかと思ってしまう。なぜなら、意識せずとも、何らかの形で私たちは歴史の中に一部に居させられるからである。

歴史による拘束・呪縛がどのように一高生たちの心情に影響を与えていたかを、本作は実にユニークな形で表現しているが、歴史による束縛・呪縛に影響されるという点では我々も同じである。そして、その束縛・呪縛は、一部の人にとっては意識する必要がないほど容易に受け入れられるものである一方で、一部の人には深い痛苦を与えうるものでもある。

例えば、今日、様々な人種が日本社会に所属し、「日本人」の一部になりつつあるが、過去の単一民族神話の亡霊が未だにヘイトスピーチを始め、この社会における有形・無形の排他意識を生み出し続けている。「日本人」という概念には確かにその歴史があるものの、我々がそれをそのまま受け入れる必要は必ずしもなく、主体的に自由に新たな「日本人」を構築して良いはずである。もちろん、日本社会に属するからといって「日本人」でいる必要はないし、「日本人」以外の「◯◯人」を許容する空間を作ることも肝要である。一方で、「日本人」という概念も実は凝り固まったものではなく、我々が自由に色づけできるものであるはずである。

かつての「一高生」たちにもきっと色んな一高生のあり方の可能性があったであろうし、今日の東大生も決して何かに囚われることなく自由に自分が思う「東大生らしさ」を構築して良いはずである。

過去の歴史と時には対話しながら、そして時にはその束縛・呪縛に抵抗しながら、我々は何者かになってゆく。そして、その「何者」の構築にあたって、人生の中で関わることを避けられない様々な他者たちと共存しうる寛容性を兼ね備えたアイデンティティをいかに構築できるかがとてつもなく大切であることは、論を俟たないはずである。

長々と書いてしまいましたが、映画『籠城』で描かれたエリートになろうとする一高生たちのもがきは、若気の至りとして美しくもあり、歪んだ自我の発露として痛々しくもありました。そして、最後にそれらを余すことなく表現した本作品の製作陣・出演者陣に心から感謝と賛辞を送りたいと思います。

映画『籠城』、素晴らしい作品でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?