メイヤスーをカンタンに読む(第2回)|『有限性の後で』2章3章

はじめに

前回の記事に引き続き、今回は『有限性の後で』で展開されるメイヤスーの論証の中心に踏み込んでいく。

論証のつながりからして、2章3章は一気に学習したほうが理解しやすい。よって長大にはなるものの、今回のnoteは3章の結論まで駆け足で進むことにした。

前回と比べると図解は少ないが、これは具体的な論証の骨子を、概念を考えながら読み進めることで理解してもらいたいからだ。

代わりに、今回は前回以上に丁寧に文章を解説している。メイヤスーを読み進める人が、その論証を追う上で迷子にならないよう先導できれば幸いである。ぜひ時間をかけて読んでもらいたい。

前回のあらすじ

カント以降、主体と客体の関係のみを語る相関主義という哲学史上の超えられない立場が現れた。彼らは実在論の持っていた〈大いなる外部〉を失ったことで亡霊の喪を行えないばかりか、自然科学者の語る人類誕生以前の時間についての言明(祖先以前的言明)を、科学者の意味する通りに保証することができないでいる。

我々は相関主義を超えて絶対的なものを思考する必要がある。つまり、批判哲学以降の超越論的なものと縁切りしなければならない。しかし、カントの批判を知っている我々は素朴に批判哲学以前の独断論に戻ることはできない。

2章では批判哲学以前の独断論、特にデカルトの議論が失効したのはなぜかを問うていく。

デカルトの神の存在論的証明に基づく形而上学

デカルトはいかにして数学的言明の客観性を保証したのだろうか。彼の論証は2点にまとめられる。前回のデカルト主義のテーゼを思い出しながら読んでほしい。

1.神が存在しないことは神の完全性からして矛盾であり、神は存在する(第一絶対者の確立)

2.完全な神は欺かないので数学的実体が保証される(派生的絶対者の確立)

1.は一般に存在論的証明と呼ばれる論証で、あるものの分析的な述語からそれが存在することを引き出す方法である。

カントによる存在論的証明の失効

相関主義は強いものと弱いものに区別できる。ここでいう弱いとは、絶対者の思考可能性を認めるということである。具体的にはカントが弱い相関主義にあたる。(強い相関主義と弱い相関主義の区別は下記、「弱い相関主義と強い相関主義」参照)

カントはデカルトを、特にその存在論的証明を反駁した。

1.存在は主語の概念の一つでも、述語の一つでもない

2.存在する事物とその述語の問にしか矛盾は生じない

以上2点から概念の力による存在の証明・デカルトによる神の存在証明は不可能である。

要するに、何かが完全であるためにはそれが存在しなければならないとしても、完全なものとして思考できることは存在することではない、ということだ。

実在的必然性と理由律

実在的必然性とは、特定の存在者が絶対必然であるというあり方のことで、あらゆる独断論においてイデア・魂・原子・調和した世界・完全な神・世界精神等々がそうしたあり方をするとみなされる。独断論とはそうした実在的必然性を唱えるものなのだ。

そして、こうした独断論が極致にあって言うのは、「これこれのものは絶対に存在しなければならないから存在する」ということであり、これが存在論的証明である。また、存在論的証明は(充足)理由律の極致、理由律の無限後退を妨げる要請と結びついている。理由律は、あらゆる事物・事実・出来事は他でもなくそのようにあるための必然的理由を持つと主張する。こうした原理があるのは、思考があらゆる存在者とその存在を無条件に全体として説明することを要請するからだ。また、理由律によって世界の理由が与えられた場合には、その理由自体に理由を与えることを理由律が要請し、無限後退が生じる。無限後退を避けるためには、あらゆる事物の理由であり、かつそれ自身の理由でもあるような理由(自己原因であるもの、形而上学的な神や第一原因)へと至らなければならない。そしてその様な理由は、存在論的証明のみが明示しうる。

カントによる存在論的証明の棄却は、最終的に形而上学と理由律の棄却となる

独断形而上学を〈少なくとも1つの存在者が絶対必然である〉というテーゼに要約するなら、形而上学は〈すべての存在者が絶対必然である〉というテーゼ(=理由律)で要約される。ここで、カントによる存在論的証明の棄却は、実在的必然性の体系における自己完結の可能性を放棄することを意味していることに注目しよう。ここではあらゆる実在的必然性の棄却つまり、独断形而上学の棄却・理由律の棄却が起こっている。存在論的証明の棄却は形而上学と理由律の棄却につながるのだ。(=存在論的証明なしには、少なくとも1つの存在者が絶対必然であるということは言えない。そして、理由律を正当化するためにはすべての存在者が絶対必然であると言わなければならない。しかし、1つの存在者も絶対必然であると言うことが出来ないならば、すべての存在者が必然であるとは到底言えない。だから、理由律は正当化出来ない。)

また、こうした必然的存在(の捏造)の否定は、イデオロギー批判の最低要件でもある。よって、あるイデオロギーを必然化する絶対主義を我々が否定する以上、必然的存在の理論に立ち返ることはできない(デカルト以前に戻ることはできない)。

以後我々に要求されること

1章の最後に要請されたのは、相関主義をやめて絶対者にアクセスすることだった。2章ではよりそれが具体的になる。絶対主義の否定を叶えつつこれを行うこと、すなわち理由律・存在論的証明によらずに絶対者にアクセスすること。

弱い相関主義と強い相関主義

私たちはまず、脱-絶対化(絶対的なもの・形而上学からの撤退)はあらゆる哲学にとって越えられない壁なのかを理解するために、最も厳密な相関主義について理解しよう。

相関主義には強いモデルと弱いモデルの2つがある。

弱いモデル(カント)は物自体の思考可能性を認める。具体的には、〈私たちに思考不可能なものは、それ自体不可能である〉というテーゼを維持するために、物自体は無矛盾であると主張する(形ばかりの無矛盾律←カントは無矛盾律を論証しなかったが、メイヤスーは3章でこれを演繹する)。カントはこれを用いてデカルトを批判することで、論理的不整合に神は介入できないと決めつけた(①)。また彼は、表象の外には物自体があるという信念を持っている(②)。ここでは思考における絶対者との関係が断たれてはいない。(①は物自体は無矛盾であるというテーゼ、②は物自体は存在するというテーゼに要約できる。)

強いモデル(現代の潮流、具体的にはハイデガーやウィトゲンシュタイン)は、カントのこれら(①②)の信念が保証できないうぬぼれであると見なす。強い相関主義においては、〈私たちにとって不合理なことがそれ自体真である〉可能性を退ける手段がない。ここでは〈思考がない状況で存在するものを思考する可能性〉が厳密に禁じられている。

強い相関主義の思考に関する2つの決定

強い相関主義の脱-絶対化について見ていこう。彼らは2つのテーゼを持っている。

1.思考内容と思考行為は本質的に不可分である。また相関的循環を通して、思考だけ・所与だけを問題にすればよく、自体存在・絶対者は言及の対象にならない、と主張する。「不可分なものの第一次性」「相関項の第一次性」つまり、世界を思考できる存在者なしに世界は思考できない、と主張する。

2.(カントの立場と同様)思考の諸形式はただ記述できるのみの事実性であるという立場を取ること。思弁的観念論が「即自の思考不可能性・相関項の第一次性」から絶対者=相関項の思考可能性を唱えたのに反して、同じ「相関項の第一次性」から絶対者の思考不可能性を帰結すること。(カントに反して)無矛盾律も、あらゆる命題に内在する論理的原則も記述できるだけであるとすること。

思弁的観念論(=相関性それ自体の絶対化、つまり主観的なものだけが存在し、無-主観的なものは存在しないという合意、生命的な項の実体化を伴う立場。実体化した項の具体例はヘーゲルの《精神》・ショーペンハウアーの《意志》・ベルクソンの記憶を充填された知覚・ドゥルーズの《生》など。思考の諸形式を演繹できると考えるヘーゲル以降のプロジェクトがこれにあたる。)

事実性の本質

さらに相関主義が脱-絶対化において事実性に担わせている役割を見ていこう。相関主義の言う事実性は事物の単なる消滅可能性(物質的対象の破壊や生命の衰微)ではない。それは事物の別様可能性を、否定的な仕方で許容するのである。

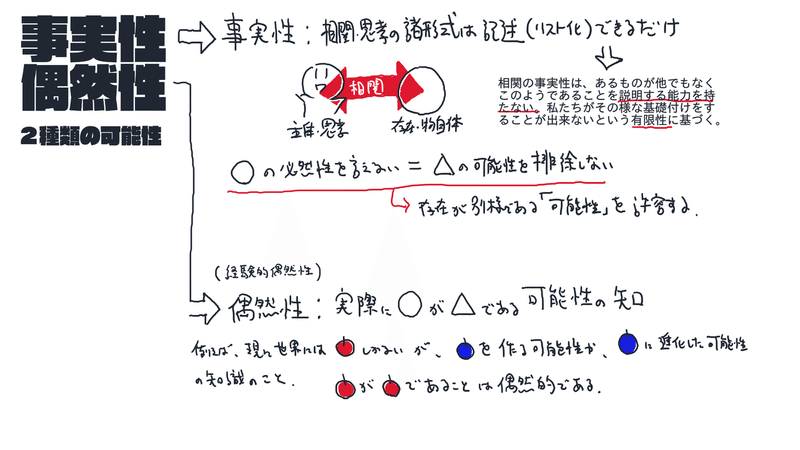

これは今後の論証においても重要なことなのだが、相関主義は偶然性ではなく事実性を主張している。偶然性とは世界の事物が〈別様である可能性〉の知である。対して事実性とは相関的構造が〈このようでなければならないこと〉に関する無知である。人があるものが偶然的であるというとき、その人は実際にあるものが別様である可能性を知っている。対して事実性とは相関項が記述的であること、基礎づけ的でないことから、他でもなくこのようにあることについての知識を与えないという仕方で、別様可能性を排除できないということである(私たちの有限性、所与の非理由)。ただし、事実性は相関の諸形式が実際に変化しうるとは主張しない。

相関主義の事実性に関する主張は次のように区別できる。

1.世界内的な偶然性は、私への世界の贈与を媒介する言語や表象の不変項には関わらない。

2.こうした不変項の事実性は、不変項の必然性/偶然性を確立できないことに帰着する。

事実性として私が経験するのは、対象的な現実の経験ではなく、世界があるという事実に面して、不変項が構成する対象性の越えられない壁である。それは論理的・表象的な理性の構造から逃れた、論理的・表象的な世界が存在するという事実そのものである。即自は今や不透明となり、事実性の前景化によって消滅するに至るのだ。

わたしたちはここで、「全き他者」の不可能性を確立できない(無知)、という仕方で「全き他者」の「可能性」を把握する(つまり、不可能だとは言えないという仕方で即自にコミットする仮説が合法となる)。これは私たちの、世界の、本質的な有限性finitudeである。事実性は、存在論的証明の不当性の告発にとどまらず無矛盾律にも理由がないこと、所与にも、またその不変項にも理由がないことを言うのだ。事実性とは所与と不変項の「非理由irraison」なのだ。

強い相関主義は次のテーゼに要約される。思考不可能なものが不可能であるということは、思考不可能である。

こうして、相関主義自体は思考の限界を示すだけであるが、それ以外のあらゆる言説(即自にしろ宗教的なものにしろ)をそれが真でないとは言えないという仕方で認めてしまう。

また、こうした相関項の事実性は存在を神秘化する。例えば強い相関主義の代表者であるハイデガーとウィトゲンシュタインはどちらも存在の神秘性に言及した。

まとめ:強い相関主義と弱い相関主義

弱い相関主義は無条件的必然性(存在論的証明によって導かれる神のような必然的存在者)のあらゆる証明を認めないことによって、理由律の脱-絶対化を主張した。

強い相関主義は理由律を一層強く認めない態度として、無矛盾律の脱-絶対化まで行い、あらゆる表象を相関的循環の限界に従属させる。ここには現代において絶対者を手放すことを正当化した2つの操作が含まれていた。あらゆる「素朴実在論」に対抗する相関項の第一次性、そして、あらゆる「思弁的観念論」に対抗する相関項の事実性。

強い相関主義の2つのタイプ

強い相関主義はその内部において、思考の脱-絶対化が思考の脱-普遍化を含意するかどうかで意見が別れている。強い相関主義は、無矛盾律がその想定される絶対性によって正当化されることを拒むが、その普遍性が認められるかどうかは意見が別れているのだ(無矛盾律を絶対化しない限りその普遍性を思考することはできるから)。

思考の脱-絶対化は、脱-普遍化を意味しないと考える立場がある。彼らは、無矛盾律の普遍性については、物自体の性質にするのではなく、所与の言明可能性の普遍的条件や、間主観的コミュニケーションの条件、つまり思考可能なものの規範として扱うことで、普遍性を正当化する。

思考の脱-絶対化は、脱-普遍化を意味すると考える立場がある。「ポストモダニティ」「根本的な有限性」の支持者である彼らは相関の事実性は、それ自体有限な(権利上変更可能な)状況に即して思考されるべきと主張する。

この2つのタイプは無条件的必然性をもはや受け入れないという点で一致している。ここでは、所与と言語を可能にする普遍的条件は存在するのか/しないのか、という議論がなされている。(→この段の一連の議論がメインの論証に関わっているようには今のところ思われない。おそらく相関主義を定式化するにあたって哲学して気にある哲学的立場をこのなかに包摂し位置づける作業が必要だと思われたのだろう)

強い相関主義と宗教的言説

現代において宗教的言説は、信仰の定義からも、概念的な不当さからも、反駁しようがないと思われている。例えば「三位一体説を信じるカント主義者は、その無矛盾を証明しなければならなかっただろう。だが、強い相関主義者ならば、理性は自らの手段でこのドグマが真か偽かを議論する権利を持たない、ということを証明するだけでよいのである。」

この現代人とカントとの隔たりは、存在の不透明化によって、存在がロゴスの基本的原理を侵犯できると考えるようになったことによる。今や「存在と思考は同じである」というパルメニデスの公準は「存在と思考は、全く他なるものであり得ると考えなければならない」というものに取って代わった。ここでは存在と思考の可能なる全き他者化が唱えられる。そしてここでは、絶対者は思考・合理性の要求から自由になる。

「形而上学の終焉は、絶対者への権利要求の合理性を放棄した結果として、宗教的なものの激しい回帰という形を取ることになった」※歴史的要因もあろうが、相関主義によって非合理な絶対者への批判の権利を失ったのは決定的であった。

また、形而上学批判は、キリスト教のような特定の宗教(合理性と信仰を結びつけ、その宗教のみを特権化する宗教、具体的には形而上学的な第一原因の要求と唯一神を結び続けるキリスト教の哲学など)の批判ではあるが、他のすべての宗教において信仰こそ、絶対者にアクセスできる唯一の道だという権利要求を正当化することになる。

モンテーニュ以降の形而上学への懐疑論は宗教・信仰を正当化する。(「理性の宗教化」↔合理化)

信仰主義は強い相関主義の別名である。独断論への武装の結果、狂信に弱くなるパラドクスを相関主義は抱えている。

我々の批判の向かう先は…

我々は形而上学・独断論に対して絶対者の拒絶をしなければならない。

そして同時に、狂信の増大する暴力性に対しては、「ささやかなる絶対的なもの」を再発見しなければならない。

(以上第2章・以下第3章)

共同体的独我論・間主観性の独我論

我々はデカルトの第二省察と相同的に進むが、ここでいうコギトはデカルトのコギトではない。

1.ここでのコギト、相関主義的コギトは表象(representation)の形而上学とは同一視されない。相関主義的コギトは思考-存在の相関の概念化であるとみなせるから。(形而上学的実体ではなく、関係・相関の概念)

2.相関主義的コギトは独我論的コギトではなく、「コギタームス(cogitamus)」間主観的な合意に基づいた「種の」「共同体の」独我論を形成するのである。

我々に必要なのは、強い相関主義の網目をかいくぐることのできる非-形而上学的な絶対者である。

おさらい

-実在論的な絶対者は相関性の第一次性をパスできない(強いモデルの第一原理)

-相関的な絶対者は、事実性の網目をパスできない(強いモデルの第二原理)

反撃

相関主義の脱-絶対化に反撃する仕方は2つ考えられる。

1.相関の絶対化(主観主義形而上学、思弁的観念論)→この立場は事実性の網目をパスできない(上記、「強い相関主義の思考に関する2つの決定」を参照)

2.事実性の絶対化→「思考の不可能性を事物の中に位置づけ直す」=非理由(irraison)・理由の究極的不在は絶対的な存在論的特性である。

我々は後者の案をとる。相関主義を先鋭化することで事実性を絶対化するのだ。

相関主義からの、「反撃」への反論

〈私たちにとって〉の非理由(理性が何かを必然化/偶然化出来ないこと)と〈即自〉の非理由(世界自体に理由がないこと)は異なり、移行はできない。事実性と絶対性(偶然性)の区別がある。(上記、「相関主義の脱-絶対化の本質」、偶然性と事実性の区別を参照)

再反撃

〈即自〉と〈私たちにとって〉を区別するのは、偶然性の絶対性を前程することによってである。更に正確に言えば、示されるべきは、相関の事実性は所与一般についての偶然性の絶対性を認めるという条件においてのみ思考可能である、ということだ(そうした条件のもとで〈即自〉と〈私たちにとって〉の区別が生まれる)。非理由を絶対的なものと考えることでのみ、私は、独断的なあらゆる選択肢を脱-絶対化できる。

死後についての論争

議論を明確にするために、独断論者・相関主義者・主観的観念論者が死後について論争していると仮定しよう。彼らの論争から相関主義の脱-絶対化の前提が見えてくる。

独断論者

キリスト教の独断論者は、神を引き合いに、私たちの存在は死後も存続すると主張する。また無神論の独断論者は、私たちの存在は死によって完全に破壊されると主張する。

相関性の不可知論

〈私たちにとっての〉知しか持たない私たちにとって、〈私たちにとっての〉でない即自は知ることが出来ない。同様に、私は、この世界に私が属していないという条件下で私がどうなるかを知ることは出来ない。独断論者は人がもう存在しない時に何があるかを思考しようとする矛盾を含んでいる(相関的循環)。

主観的観念論者

独断論も不可知論も、私たちの現在の状況と根本的に異なる即自が存在することを思考するために矛盾している。具体的には私の非存在を思考するために矛盾している。私は即自的なものも、私が存在しないということも思考できない。というのも私は、存在しているものとしてしか思考できない。ゆえに私は存在するしかない。

再び相関主義

相関主義は主観的観念論者を否定するために、死において私が全く別様になりうることを、私の自己同一的な存続と同様思考可能だと主張する他にない。

相関主義は、他でもなくこのように存在する理由を欠くものとして、私を思考する。存在の非理由(の事実性)を認めることによって、〈理由の不在〉によって、自己の不在の可能性を否定する理由がないことによって、自己の〈非存在の可能性〉を思考可能にする。

私たちは思考不可能なものを思考できないが、思考不可能なものの可能性は、非理由において間接的に思考できるのだ。

思弁的哲学者・メイヤスーの介入

絶対的なものとは、不可知論者が理論化するような〈別様である可能性〉それ自体である。〈別様可能性〉が絶対的だと言えるのは、不可知論者が(観念論者を反駁するために)そのように説得したからである。

不可知論者は観念論者を反駁するために、私たちの可死性、無化、神のもとでの〈別様可能性〉はいずれも実際に思考可能だと主張している。これは私たちが存在していることの〈理由の不在〉に依拠してのことである。しかし、今やこの〈別様可能性〉は、私たちなしに、私たちの思考との相関なしに、私たちの非存在を思考している。これは事実性のいう「可能性」ではなく、偶然性のいう実在的な可能性である。

相関主義的不可知論者が非理由による主張、相対主義、脱-絶対主義を標榜し「すべてが等しく可能である」と主張するためには、別様可能性の絶対化が必要である。

※ 相関主義が非理由に基づいて「すべてが等しく可能である」と主張するためには、この死後についての論争においても、死後の私の別様可能性を正当化出来なければならない。そして、その正当化を主観的観念論者の反論に抗して行うためには、事実性ではなく偶然性によって、偶然性の絶対性によって別様可能性を主張するのでなければならない。

メイヤスーに対する相関主義の反論

形而上学的な選択肢AとBがある。この時我々が主張するのは、A、Bという即自の実在的必然性の2つの可能性ではない。Aの必然性、Bの必然性、AとBの必然性、3者のどれが良いのかがわからないという無知ゆえの可能性である。

メイヤスーの再反論

無知による「可能性」を思考するに至るには、可能性の絶対性(すなわち非-相関性)を実際に思考しなければならない。というのも、相関主義の不可知論が単なる信念や臆見でない限り、不可知論の論証の核心は思考可能であると認めなければならない。そして、論証の核心とは、私たちと世界を含むあらゆる事物の〈非存在の可能性/別様である可能性〉に到達可能だと言うことである。そうした到達可能性を思考できるということは、あらゆる事物の可能性の絶対性を思考可能だということなのである。また、〈即自〉と〈私たちにとって〉は所与に対して絶対的であるものによる〈別様である可能性〉の思考可能性に基づいている。

※ 現に世界がAであるとする。Aの必然性と、Bの必然性、AとBの必然性を、選択肢として開かれたままにするのは、Bの必然性の思考可能性、つまりBの実在的必然性の思考可能性、Aの《別様可能性》があるからである。

死後論争まとめ

相関主義の主張:平等で無差別な「可能性」によって独断を脱-絶対化する

メイヤスーの主張:上記は臆見や単なる信念に基づくのでない限り、絶対的なものによる知である(無知ではない)。つまり、観念論者とは別の仕方で、何らかの理由の絶対主義の否定者であることによって、死後の私の可能性に等しく言及できると主張するためには、相関主義者は反理由の理由(非理由の絶対主義)を持っていなければならない。

そのために我々は、以降、事実性の絶対化を独断的ではないテーゼで行う。

非理由の絶対的真理

ここまでで私たちは存在論的証明を失効させ、存在者(ないしそのタイプ)が絶対に存在することを否定した。そして私たちは必然的存在者の絶対的不可能性と非理由の絶対的真理を主張するようになる。そして、このことはアリストテレス的な意味で無仮定的原理として、間接的ないし反駁的・非演繹的に証明される。つまり、非理由の反対者は非理由を前程することになる(真と認める)ことを示すことによって証明される。

例えば、あらゆる存在の生成消滅が自由な“時間”として〈別様可能性〉を考える。このとき、生成消滅が自由な時間自体は生成消滅しない。こうした“時間”は永遠である。というのも、時間の消滅可能性は時間自体が時間の中で消滅するということを考えているからだ(そしてそれは不合理だからだ)。ところで、この議論はある注目すべき凡庸でない時間を前提している。すなわち、いかなる法則性もなしにあらゆる自然法則を破壊できる時間を前提している(ここではすでに理由律は棄却されているから、この“時間”が提供する生成変化に理由はないのだ)。つまり、ただ非理由のみが、理由なくあらゆる事物も法則も破壊する時間のみが、永遠であり、絶対的なものとして思考可能なのだ。従って私たちは、あらゆるものの非-必然性の絶対的必然性を証明することが、あらゆるものの偶然性の絶対的必然性を打ち立てることが出来たのである。

また、この偶然性は物理的対象の経験的偶然性ではない。(経験的偶然性は、事実性と区別したときの偶然性。上記「事実性の本質」と図解を参照。)経験的偶然性=儚さはいつか実現される破壊を意味している。儚さを可能性とすることは、存在の永続ではなく、破壊を取ること、破壊の必然的理由を持つことであり、破壊の必然性を信じることは理由律に従うことである。理由律から十全に身を引き離すなら、特定の存在者の破壊も永遠の存続も、いずれにせよ理由なく起こり得なければならない。我々が今後言及する「偶然性」は、こうした偶然性、何の理由もなく何でも起こる偶然性(絶対的偶然性)である。

相関主義は宗教的言説一般を正当化する限り、つまり世界の起源に計り知れない構造がある可能性を不当化しない限り、理由律を信仰しているのだ。これに対し、思弁哲学者は宗教的言説の狂信を許容する可能性を拒絶する。我々の絶対化する偶然性は存在の永続と破壊のどちらも必然化しないし、理由律から完全に身を離している。(我々は狂信に対して「ささやかなる絶対的なもの」を提出した。上記「我々の批判の向かう先は…」参照)

我々は相関の外へ、絶対者にたどり着いた、しかし…

我々の絶対者はまさにハイパーカオス(何でもあり)である。そこからどのようにして第2の絶対者としての数学的絶対者(科学の可能性)を導けるのか。

私たちが得たもの

我々は相関主義の事実性・無知による可能性を、可能性の知へと更新した。その事によって我々はもはや無知ではなくなり、次のことを知っている。

・偶然性が必然的であり永遠であること

・偶然性のみが必然的たるべきこと

・必然的な存在者は絶対に不可能であること

ここではいかなる形而上学的な言明も真ではない。事実上の必然的な存在者のようでも、それはたまたまそのように存在していたに過ぎない、と我々は知っている。

カオスの本性・カオスの規範→存在の規範

我々はカオスから何らかの絶対知を得ているために、上で確認したことから、カオスの自己限定性に注目すべきである。我々にとって、カオスの自己正常化、カオスがカオスで有り続けるという唯一の必然性が、(何らかの絶対知としての)カオスの全能性以外の命題である。メイヤスーはここでこの命題が、存在者に〈別様可能性〉のための「何でも良いのではない諸条件」を強いていることを確信する(この諸条件が存在するものの絶対的本性に相当する)。

カオスが強いている存在の諸条件について

我々は強い相関主義に抗して、可能的なものを「客体化」した。我々はこの客体・カオスを制限したい。つまり、カントの物自体のように弱い相関主義の客体にしたい。我々はこの要求のためにカントが認めた(そして正当化しなかった)2つの命題を絶対的真理として証明しよう。

1.物自体は無矛盾である

2.物自体が存在する

我々はカントの2つの言明を、非理由に関する2つの存在論的言明から推論しよう。非理由に関する存在論的言明とは以下である

1.必然的存在者は不可能である

2.存在者の偶然性は必然的である

1つ目のテーゼ(矛盾の思考不可能性から矛盾の不可能性へ)

矛盾した存在者は絶対的に不可能である。なぜなら、存在者がもし矛盾するものであるならば、それは必然的なものになるだろうからだ。

反論:お前は〈存在者は必然的かつ偶然的でありうる〉が矛盾だと思えるから、〈矛盾であることは必然的であり、偶然的であることではない〉という命題を推論する。しかしお前は(循環的に先取って)無矛盾律の絶対的な価値を認めているから、「必然的なものは偶然的である」という命題を真とみなさない。

矛盾した存在者

矛盾した存在者は、生成変化において他性を持たない《不変のもの》である。

・矛盾した存在者が存在すると仮定する→存在することになる

・矛盾した存在者が存在しなくなると仮定する→矛盾した存在は本質的にパラドキシカル(あらゆる矛盾した述語を成立させてしまう)なので、存在しないと同時に存在し続ける。

矛盾した存在者は存在しなくなることが出来ない必然的存在者だと言える。

また、別様可能性・生成変化とは“あれであり、次に-これである”ということである。そして、この前提から次のことが言える。

矛盾した存在者は他性を持たない(矛盾した存在にとって他者はそれ自身であるから)=具体的な生成変化のプロセスが展開するのに必要な他性の次元を消去する

つまり、生成変化の条件として、存在者はあれであって・これでないこと(無矛盾律)が必要なのだ。だから、無矛盾律は、存在論的偶然性にとって必然的である。

また、あらゆる事物を無差別化する矛盾した存在者については何でも言えるが、何をしたことにもならない。

※内容としては矛盾した存在は無意味だから考慮外、ということになるが、それとは別に、存在することが必然となってしまう以上、生成変化のために他性の次元を要求するここでは、必然的存在(矛盾した存在)が存在してはならない、と言える。

2つ目のテーゼ(あるil y aのテーゼ・なぜ何かがあるのであって無ではないのか )

存在に対して与えられがちな神秘性は信仰者を生み出す(彼らは存在の問を哲学から切断し、信仰のために、《全き他者》からの贈与だと考える)。また、形而上学的な第一原因のような究極の理由にこの答えを任せるべきでない(理由律を棄却したから)。代わりに、我々は存在の問にドライに、失望させるような仕方で答えよう(デフレ策)。そしてこのことはまた、非理由律の明確化によって成される。

事実性は絶対だという言明・非理由律の弱い解釈・強い解釈

非理由には2つの解釈が存在する。そのうちの一つは「ある」ことを必然化しないものであり、もう一つは必然化するものである。この解釈のどちらかを必然化できれば、我々は存在が必然かどうか理解することが出来る。

弱い解釈:もし何かが存在するのだとしたら、それは偶然的でなければならない

強い解釈:事物は偶然的でなければならず、かつ、偶然的な事柄が存在しなければならない

まず弱い解釈だけが妥当という想定から考えよう。弱い解釈だけを本当に正当化できるか問うことで、強い解釈が必然的かどうか理解するためだ。弱い解釈だけを正当化するためには、事実的な事物が存在するのは、事実であって必然ではないこと、そして、事実性が存在することが事実であることを言う必要がある。なぜなら、もし何も存在しないなら、何も事実的でないし、そうならいかなる事実性もないからである。

ここでは、事実性の事実性(2階の事実性)を認めねばならない。しかし、そもそも事物が別様であるためには、どこかで事実性が必然的でなければならない。(事実性の事実性は、事実性の無限後退を引き起こす。)

反論:存在しないが存在する可能性(否定的事実)もあるだろう。ではどうして否定的事実のみの偶然性(事実上の無)を想定しないのか。なぜ否定的事実のみの絶対性を考えることができないのか(何もないことも出来るのではないか)。

応答:ある存在者の生成変化・偶然性を保証するためには、存在者が存在し、非存在が存在しないことが条件である。事実性は特定の存在者の生成変化としてのみ思考可能であって、存在者が存在すること一般が偶然的である/ないと言うことはできない。事実性は存在するものが存在しない可能性かつ、存在しないものが存在する可能性としてのみ考えられる。

→「無ではなく何かが存在することは必然的である、なぜなら、他のものでない何かが存在することは必然的に偶然的だからである。存在者の偶然性の必然性は偶然的存在者の必然的存在を強制するのである」

こうして非理由から「あるil y a 」が導出された。

思弁的理性・内的な推論の法則を更新すること

哲学はその推論の方法を統御することと不可分である。思弁的実在論は、これに対する批判によってその論証を組織的に堅固にする。以下に1つ具体例をあげよう。

無矛盾律の必然性と、批判

我々は無矛盾律を必然化したと考えるが、矛盾と不整合の混同(によってそれは無効化する可能性)があるという批判が考えられる。

記号論理学において、(統語論的に適切な)すべての命題が真になる体系は不整合と呼ばれる。対して、いかなる矛盾も真にしない時、体系は無矛盾と呼ばれる。つまり、記号論理学においては、不整合でさえなければ、無矛盾である必然性はない。論理体系はいくつかの矛盾を真にする一方で、すべての矛盾を真にするのでないならば不整合にはならない(不整合ならすべての―矛盾含む―命題が真でなければならないから、すべての矛盾が真である時に不整合となる)。ここでは、思考可能性の基準は不整合であり、矛盾は論理学的には思考可能なものである(こうした論理学体系を矛盾許容理論と呼ぶ)。よって、メイヤスーへの批判は以下のようになる。

1.矛盾は思考不可能だと主張しているが、論理学的には可能である。

2.矛盾した存在はあらゆるものであり得ると主張しているが、これは矛盾でなく不整合の場合である。

ここでは真である矛盾Aが含まれる世界とそうでない世界を思考することができ、矛盾の偶然性は思考可能なものである。よって非理由によって矛盾の可能性を退けることは出来なかったと言える。

これに対し、我々の思弁的探求、思弁理性はより堅固になっていく。

1.我々の議論は整合性の概念によって修正可能である。我々は矛盾した存在の不可能性を唱えたのと同じ方法で、不整合な存在は必然的な存在となるので不可能だ、と論じればよい。

2.矛盾許容理論は世界についての衝突する情報として、矛盾を思考可能にするが、非言語的な出来事としての実在的矛盾も不可能にするかどうか議論の余地がある。我々は、矛盾許容理論(と弁証法)はある一つの現実の矛盾した情報について語るが、矛盾した現実について語っているのではないと示せばよい。そして、最終的には思弁的探求は実在的矛盾が、(実在的不整合と同じく)偶然性の思考可能性の条件を崩すと論証すれば良い。

用語

ここで思弁的実在論の問題圏を研究するにあたって用語を整理する。

事実論性factuality:あらゆる事実の事実性は、事実の一つとして思考されえないということ。事実性の非事実性(事実性の非―二重性)

事実論性の原理:非理由の肯定的表現

事実論的(事実論)factual:事実論性の条件を規定する思弁(この操作を「導出」と呼ぶ)

形成素:事実論における事実論性の条件。例えば、何かが「ある」こと、無矛盾律

※ 事実論性の原理は、偶然性のみが必然的であると主張する。この点で形而上学と思弁的なものは違う。形而上学は想定する絶対者のうちで偶然性を必然化することが出来る-ヘーゲルなど。そしてこの場合必然的なものは絶対者であり、ここから引き出される形で偶然性が必然的でありうる。思弁的実在論は偶然性こそが必然的だと考える。

4章・5章へ

私たちは、事実論的導出によってカント的即自の真理を持っている。ここからデカルト的即自の真理へと、数学的なものの絶対化へと至ろうとしている。しかし、ここで問題の完全な解決を示すことは出来ない(3章でも言うが、数学的なものの絶対化は複雑さを極め、『有限性の後で』では完全には扱いきれない問題である)。私たちはこれから、何を「数学」と言おうとしているのか、何を絶対化したいのかをさらに特定し(4章)、祖先以前性の問題をもっと正確に定式化する(5章)ことで満足したい。

___

【参考】

カンタン・メイヤスー 千葉雅也・大橋完太郎・星野太 訳 『有限性の後で』 2016年 人文書院

サポートよろしくおねがいします!サポートされると嬉しいので