【映画】「アンダーグラウンド」

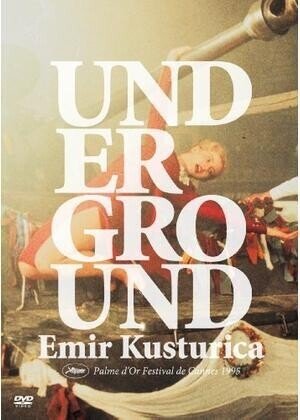

かつて南東ヨーロッパに存在した(2006年に消滅)国、ユーゴスラビアの激動の歴史を扱った映画「アンダーグラウンド(Underground)」(エミール・クストリッツァ監督)を観た。

戦争、冷戦、また戦争と3章に分かれた2時間半を超える映画だけど、前衛的なドタバタ喜劇のようで、ブラスサウンドが流れる中、チープ感溢れる、悲壮感を微塵も感じさせない狂喜乱舞の世界といった感じだった。

内戦で国民同士が殺し合い、ついに祖国が消失してしまうという悲劇をベースに描いているのだが、防空壕のような地下から湧き上がってくる登場人物が起こす狂乱・混沌のお笑いに圧倒的なエネルギーを感じ取ったね。

始まりは、ナチ政権下のベオグラードで、共産党員でパルチザンのマルコと、元電気工のクロの2人の男を中心に物語は進む。

地下室での武器の密造から、ナチ将校の恋人になったナタリアの奪還と結婚、チトー大統領の側近となったマルコ、戦後に地下に潜ったクロを英雄化して映画製作、表に出て来たクロの憤慨と攻撃、精神病院に入ったクロの息子イヴァンの物語、消失したユーゴを思い出す懐かしい地下室…ラストはエヴァみたく、死人も含めて全ての登場人物が、ドナウ河に面した小さな半島に揃い、結婚式で正装して宴を楽しんでる。

そして、小さな半島は陸から離れ、河を漂っていく…苦痛と悲しみと喜びがなければ子供たちに伝えることはできない。「昔、あるところに国があった」と。

節々で、実際の記録映像が盛り込まれており(登場人物を紛れ込ませた合成もある)、NHK -BSの「映像の世紀」を観てるようで興味深かった。

尺が長いのも、監督がユーゴの真実を精一杯盛り込みたかったのでは、という無くなった国への偏愛を強烈に感じた。

かといって特定のイデオロギーは見えず、地下に潜ったユーゴの庶民の生きる力強さを表したかったと思う。

それが悲劇じゃなく“狂乱の喜劇”に仕立て上げた監督の力量に現れてるね。

映画は虚構の世界だけど、現実を優に超える虚構の世界ってのがあるものだ。

懐かしい「リリー・マルレーン」も素晴らしいね。

脳出血により右片麻痺の二級身体障害者となりました。なんでも書きます。よろしくお願いします。