たつの市には元から「新自由主義に親和的な層」が一定数存在し彼らが維新の会の支持者になった

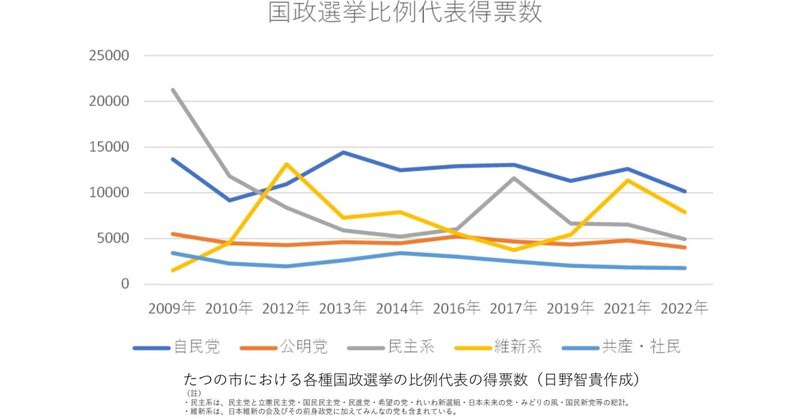

ふと気になって、民主党政権が誕生した平成21年(西暦2009年、皇暦2669年)から今に至るまでの各政党のたつの市における比例代表での得票数をグラフにしてみました。

すると、民主系と維新系の得票数が見事に負の相関の関係となっています。

ただ、令和4年(西暦2022年、皇暦2682年)の参院選ではどちらも票を減らしています。その理由は恐らく、参政党の登場が関係しているのでしょう。

しかし、それよりも重要なことは、ここで「維新系」と私が表記したことに関連しています。

「維新系」と書いたのは、みんなの党を含む数だからです。

グラフを見ると判るように、平成22年(西暦2010年、皇暦2670年)の段階でみんなの党はたつの市で4562票も獲得しており、当時はまだ大阪の「維新ブーム」よりも以前であったにも拘らず、公明党を超える得票だったのです。

平成29年(西暦2017年、皇暦2677年)の日本維新の会の得票数は3741票で、前身政党を含めても過去最低でした。従って、これが維新の会の固定票です。

このことから判るのは、維新の会の固定票はかつてみんなの党に入れた層ではないか、ということです。

なお、みんなの党の得票数よりも減っている理由は、維新の党から民進党へ合流した人たちがいることを考えると不思議ではありません。ただ、こうした票は基本的に流動票ですので、風さえむけば維新の会に還ってきます。これが昨今の選挙結果でしょう。

いずれにせよ、新自由主義に親和的な層は大阪の維新ブームとは関係なくたつの市に存在していた、ということです。

維新ブームはやがて去るでしょうが、維新の会が共産党のようにイデオロギー政党として固定票を確保していく可能性も、低くは無いでしょう。

その場合、固定票を得た維新の会が、公明党のように自民党と連立を組むようになるのか、共産党のように野党内でのキャスティングボードを握ろうとするのか、はまだわかりません。

ただ、選挙においては維新の会の固定票が他党にとって脅威になることは確実です。

私が解せないのは、どうして維新ブームの以前から新自由主義に親和的な層がこの田舎に存在したのか、ということです。

新自由主義の本質は「経済的には反共、文化的には反保守」と言うところにあります。なお、文化的に保守派で且つ反自民な人の票は、相当数が参政党に流れた模様です。

文化的保守主義を魅力的に感じない層が、田舎の反共層の中にも相当数いるのだとしたら・・・それは、日本にとって最大の“国難”であると言えるでしょう。

ここまでお読みくださり、本当にありがとうございます。 拙い記事ではありますが、宜しければサポートをよろしくお願いします。 いただいたサポートは「日本SRGM連盟」「日本アニマルライツ連盟」の運営や「生命尊重の社会実現」のための活動費とさせていただきます。