幹部クラスの採用しても問題が解決しないのは、「能力定義」が失敗しているから?〜事業構造と役割構造を整合させるには

「他社での幹部クラスの経験が豊富で、人材市場での評価も高い人を採用したのに、パフォーマンスが上がらない」

「セールスを何人も採用したはずなのに、なぜか営業部門がリソース不足のまま」

……経営者や人事担当者の方にとっては「あるある」な失敗ですよね。このような事態が生じてしまう根本的な原因は、もしかすると「『能力定義』の失敗」にあるかもしれません。

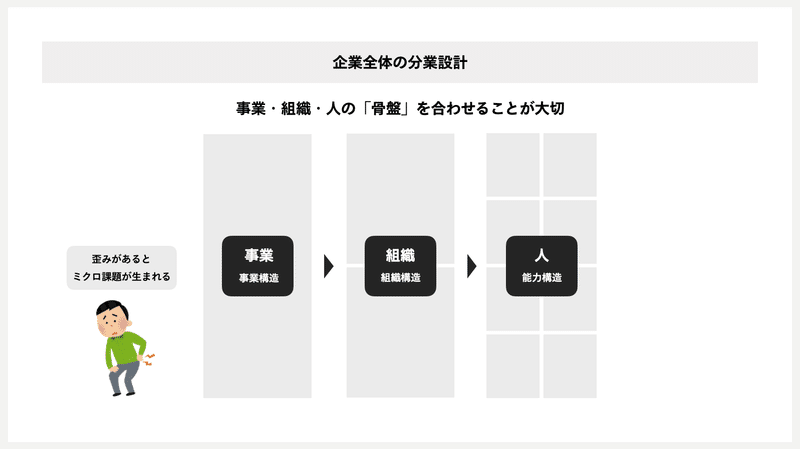

組織デザインのキモである「分業の設計」においては、事業と組織、そして「人」という3つの要素を噛み合せること、言い換えれば、事業多角化によって変容する組織と、人的多様性(とりわけメンバーが持つ能力や技術の多様性)の間に生じるギャップを埋めることがきわめて重要です。

この3つの要素のバランスは、企業の“骨盤”だと言えるでしょう。骨盤が少しでも歪んでいると、人体にさまざまな悪影響が生じるように、事業と組織、人のバランスが崩れると「マネジメントがうまくいかない」「事業が思ったように伸びない」といった課題が生じるのです。

今回の記事では、「骨盤」をなす3つの要素の中でもとりわけ「人」にフォーカスを当てて解説します。メンバーの「技術」や「能力」をいかにして定義し、組織図や等級制度、そして評価制度や報酬制度を作り上げていくべきなのか。

重要なのは「理想」を追い求めながら、「現実」に即した分業設計を行うことです。実践における具体的なポイントも踏まえ、解説していこうと思います。

「まずは採用、組織図はその後」では遅い

事業計画を立てたのち、定量的な採用目標に落とし込み、とにかく人を採用してから詳細な組織図を考えていく……そんな流れで組織を構築している企業は少なくないでしょう。

もちろん、採用はとても重要ですし、事業を成長させるためには欠かせない要素です。「とにかく人が必要だ」と、焦って採用を進めたくなる気持ちもよくわかります。

しかし、中長期的な視点が欠けた採用は、ときに事業や組織と整合しないかたちの能力定義の原因となり、事業や組織とギャップがあるケイパビリティのメンバーが増加したり、事業/組織にうまく整合しない採用になったりする事態を引き起こします。

ですから本来は中長期的な事業計画に基づき、未来の理想像を描いた上で、そこから逆算する形でいま求められる「能力」や「技術」を定義し、「現在の組織図」を描かなければなりません。

そして一度組織図を描いたら終わりではなく、外部環境の変化に合わせて「未来の組織図」を描き直し、理想像の変容に即して「現在の組織図」のメンテナンスを繰り返していくべきなのです。

そうすることによって、「現在の組織構造(=分業の設計)において、どのような能力が求められるのか」も常にアップデートされることになり、事業と組織に連動する能力定義ができるようになります。

記事の冒頭で、「事業と組織と能力のバランスは、企業の“骨盤”だ」と述べました。中長期な事業計画にもとづいた分業の設計を行い、それを常にアップデートしながら能力定義に落とし込むことによって、“骨盤”に生じた歪みは正され、中長期的な組織デザインが駆動し始めるのです。

目の前の収益をあげることにフォーカスするがあまり、組織デザインを後回しにしてしまっている会社を、これまでにもたくさん目にしてきました。

人が育つのには多くの時間が必要になります。ですから一度間違った方向に組織デザインを進めてしまうと、それによって生じた理想と現実のギャップを埋めるために、多大なる時間を要することになってしまい、事業運営に悪影響を及ぼすことになってしまう。

そういった事態を避けるためにも、組織化を進める最初の一歩の段階から、事業と組織、そして能力を連動させる組織デザインを行う必要があるのです。

能力定義のポイント①:「自社の業務に求められる能力」の解像度を高める

では、事業と組織、そして能力を連動させる組織デザイン、すなわち「自社の業務に必要な能力」を適切に定義するためには、具体的にどのような点がポイントになってくるのでしょうか?

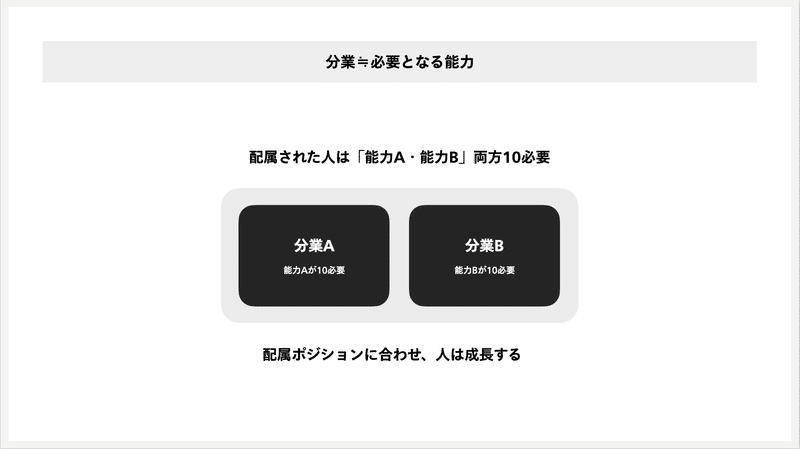

まず何よりも重要なのは、業務を分解し、分業の構造をつくる=それぞれの業務にアサインする人に求められる能力を定義することです。

一見すると当たり前のように思えるかもしれませんが、実際の組織デザイン業務においてはかなり抜け漏れがちな視点です。なぜかと言えば、「自社に必要な能力」ではなく、一般的なイメージでそれぞれの職種の業務内容と、そこに求められる能力を捉えていることが多いから。

たとえば、セールスを募集していたとしましょう。

ある日、とても経験豊富で、これまでの勤務先ではいずれも高い営業成績を残してきたAさんが面接に来て、自社のカルチャーともマッチしそうだったので採用することに。しかし、入社後しばらく経っても、なかなかパフォーマンスが上がらない。

その原因としてよくあるのが、「自社の業務に求められる能力」に対する解像度の低さなのです。

Aさんの採用において注目すべきは、「Aさんがこれまでのセールスキャリアの中で求められていたのは、どのような能力か」です。

たとえば、高い成績を収めていた前職において、Aさんは固定化された商材の販売のみを担当していたとしましょう。そこにおいて求められるのは、決まった商材をとにかく「売る力」です。Aさんは高い「売る力」を持っていたから、前職で成果をあげることができた。

しかし、あなたの会社の「営業」は顧客の課題を発見し、販売するサービスによってその課題を解決する、いわゆるコンサルティング営業で、すべての営業プロセスを一人の営業パーソンが完結させるような分業の設計がなされているとしたらどうでしょうか?

その場合、商材を「売る力」に加えて、顧客に伴走しながら課題解決に導く「コンサルティング能力」が求められます。しかし、Aさんが「売る力」に比べて「コンサルティング能力」はあまり高くなかったとすると、なかなか成果をあげることはできないでしょう。

これはすなわち、自社の「営業」に求められる能力に対する解像度が低かったから、ミスマッチが生じてしまっているというわけです。

また、営業機能を「マーケティング」「インサイドセールス」「フィールドセールス」「カスタマーサクセス」に細分化し、それぞれの機能ごとに組織をつくる、いわゆる「THE MODEL」の組織体制を採用している企業も少なくないでしょう。

同じ「営業」だとは言っても、当然ながらそれぞれの業務に求められる能力は異なります。

この「ポジションにより、必要な能力が異なる」という点を、うまく育成に生かしている企業も存在します。

たとえば、「Aというメンバーは、インサイドセールスに必要なXという能力は高い水準にあるが、Yという能力はまだまだ足りない。だから、よりYが求められるカスタマーサクセスに異動させ、この能力を身につけてもらおう」というイメージで、自社の業務に必要な能力を解像度高く理解するということは、メンバーに成長の機会を提供することにもつながります。

ここでは営業を例に挙げましたが、デザインやエンジニアリングなど、あらゆる業務にも同じことが言えます。

自社の分業設計と、それぞれの業務で求められる能力をしっかり定義した上で、既存メンバーが持つ能力と理想のスキルセットとのギャップや、採用市場も考慮に入れながら、組織全体をデザインしていく必要があるのです。

能力定義のポイント②:「ほとんどいない人」の存在を前提にした分業設計をしない

ただ、「業務に求められる能力」の解像度を高め、その要素を詳細に記したジョブ・ディスクリプションを掲げて採用を進めれば万事解決、というわけではないので注意が必要です。

「能力と分業設計」というテーマにおいて、特にスタートアップ企業がはまりがちなバッドパターンが存在するので、注意喚起も兼ねてここで言及しておきたいと思います。

スタートアップのファウンダーの多くは、営業もマーケティングもプロジェクトマネジメントもできるという、とても優秀な方々です。しかし、どんなに能力が高いファウンダーであっても、一人で組織をマネジメントするスタイルには限界が訪れます。

それが、いわゆる「50人の壁」です。50人くらいまでであれば、分業設計を行わずとも「全員がボールを拾いに行く」ことで事業を成長させることができますが、組織が50人を超えるとそれが困難になります。

もちろん、メンバーの全員がファウンダーのように「何でもできる」人材なのであれば、組織の規模がどれだけ大きくなろうとも、分業設計は必要ないかもしれません。しかし、「何でもできる」能力を持った優秀な人材が、何十人も揃っていることを想定するのは現実的ではありません。

つまり、50人前後を目安に「優れた能力を持った個人の人数」ではなく、「分業設計をし、さまざまな個人能力の掛け合わせ」によって勝負をするといった考え方にシフトしなければならないのです。

しかし、中には自分が一人で何でもできてしまうがゆえに、他のメンバーにも自身と同じように「何でもやる」ことを求め、メンバーそれぞれが「何でもやる」ことを前提にした分業設計を行ってしまう例も見られます。これがよくあるバッドパターンなのです。

現実には、採用市場に「何でもできる人」なんてほとんどいません。「ほとんどいない人」の存在を前提にした分業設計をしてしまうと、それがボトルネックになり、組織がスケールしづらくなってしまうのです。

ですから採用市場の現状を正確に捉えた上で、「それぞれの業務にどれほどの能力を求めるのか」を分業設計に落とし込まなくてはなりません。

とはいえ、現実ばかりにフォーカスしてしまうと、今度は組織をストレッチさせることができなくなってしまいます。時には「こうあるべき」という理想を掲げることも必要です。

現実と理想を行き来しながら、その塩梅を調整し続ける。それこそが、分業の設計のポイントなのです。

少し前に出した営業部門の例を再び引けば、自社の営業が「売る力」と「コンサルティング能力」の両方を求められるものだとして、その両方を兼ね備えている人のみを採用ターゲットとした場合、採用の難易度が格段に上がってしまいます。

リソースを拡充するために、コンサルティング能力は高くはないが、「売る力」には長けている方を採用しなければならない局面もあるでしょう。その場合、企業としてコンサルティング能力を高めるための育成までを、採用とセットで考える必要があります。

能力定義のポイント③:「等級」を事業や組織と連動させる

ここまで解説した2点は、主に「自社の業務に必要な能力」を適切に定義するためのポイントでした。最後に、定義した「能力」を事業と組織に連動させるためのポイントについても解説します。

一般に、企業における能力は「等級」によって定義されています。これは、「会社から個人への期待値を言語化したもの」と言ってもいいでしょう。

「グレード」の縦軸と「能力」などの横軸で構成されたマトリクスで表現される「等級制度」を設け、会社の期待値と個人の成果の目線を合わせ、評価する。そんな評価制度を運用している企業は少なくないでしょう。

つまり重要なのは、等級制度やそれによって定義される「能力」を、事業や組織に連動させることです。

等級を業務の実態に即した形で設計しなければ、いくら等級表で定められた能力を獲得するために頑張ったとしても、結局は成果に結びつかないといった事態を引き起こしかねません。

また、事業や組織構造に基づかない等級表をベースに人材戦略を立ててしまうと、いくら採用や育成を推進しても、事業推進を加速させるための理想の人材ポートフォリオと現実の差が埋まらないばかりか、やればやるほど乖離が生まれてしまうということにもなりかねません。

事業と組織、そして能力をうまく連動させるためには、足元の課題解決に走らず「事業計画実現のためにどんな人員が必要か」といった観点を持ち、等級制度を設計する必要があります。

具体的には、1〜3年後の事業計画と連動した組織図を、半年単位で描いてみるとよいでしょう。

そうすれば、どのような能力を持った人員がどれくらい不足するかがイメージできるようになり、採用・育成の計画が精緻化されることになります。

先々のイメージがつかない場合は、事業計画同様にバックキャストの思考を取り入れることをおすすめします。バックキャストで等級制度を考えると、今後目指すべき高いグレードの等級定義を、解像度高く設計できるようになります。

能力定義のポイント④:等級制度の運用時には「余白」と「自分ごと化」を大切にする

しかし、事業と組織とうまく連動した等級制度を設計したとしても、それが現場に浸透しなければ絵に描いた餅になってしまいます。

現場に等級制度を浸透させるためのポイントは、制度を運用する主体であるマネジャーが「余白」を意識することです。

成果への期待値のみを定義した上で、成果をあげるためのプロセスについては余白を持たせ、メンバーの特性にあわせて機会を提供したり、スキル開発をサポートしたりする……マネジャーにはそのような意識が求められます。

また、等級制度を社内に向けて周知する際にも注意が必要です。

制度を全社に一斉周知するだけでは「自分ごと化」されず、メンバーが思考停止に陥るリスクが生じてしまいます。

大切なのは、各等級の期待値ごとに、ロールモデルやその期待値を超えたときに見えるキャリアプランなどをセットで伝えること。そうすることによって、メンバーが納得感や自信を持ち、それぞれのキャリアを探求できるようになります。

つまり、中長期的な目線を持って等級制度を適切に設計・運用することは、事業成長に資すること、メンバーの現在を正しく評価することだけではなく、その未来をつくることにもつながるというわけです。

常に事業を伸ばし続けている企業の等級表を見ると、自社の事業を推進するために、各業務に求められる能力をしっかりと見定め、それを明確に定義しています。そして、それらの能力を持った人材を採用市場から募ると共に、採用市場から直接獲得することが難しい“能力”に関しては、中長期的な育成で補うためのシステムを構築しているのです。

この記事では、事業と組織と能力の関係を紐解き、正しく能力を定義し、事業を成長させる「分業の設計」を実現するための方法を紹介しました。

今後もこうした難題への処方箋としての組織デザインにまつわる知見を、このnoteや、MIMIGURIが運営するオンライン学習プログラム「CULTIBASE Lab」、オンライン対話型学習プログラム「CULTIBASE School」にてたくさん蓄積・発信していきますので、ぜひチェックいただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?