【短編小説】ごんぎつねは一匹か

物語の解釈は人によって違うものである。

三人組シリーズに出てくる火上光太のあだ名の由来について。

「そういえばさあ、なんでお前ごんって呼ばれてんの?」

話しかけられた少年はきょとりと首をかしげた。かじりかけのおにぎりが片手に収められ、唇の端に米粒が一つついているのが笑いを誘う。肌が焼けているので余計に、だ。

「だってさあ、どこからみてもごん成分ないじゃん。名前から取るにしても光太じゃちょっと無理ない?」

「まあたしかにな。でもなんて説明すればいいっていうか」

光太は眉を下げ、うんうんと唸っている。だが結局上手い言葉が見つからず、意味のある音にはならなかった。

「なに? アンタ知らないの?」

「こいつ高校からだから知るわけねえだろ」

見かねて口を挟んだのは机をくっつけ合っていた少年の幼馴染たちだ。彼らはいつも一緒に行動している。それでいて光太以外は友達ではなく腐れ縁と言い張るのだから面白い関係だ。

「龍の言う通りだぞさくら。俺は高校からでーす。仲間外れにしないでくださーい」

「うっさい山本」

「いや俺山中だから」

舌を出す少女につっこみをいれる。祖母譲りのライトブラウンに碧眼。黙っていれば高価な西洋人形のようだが、一度口を開くと繊細な印象は彼方へ吹き飛ぶ。守ってやりたいどころかむしろ近寄ってもらいたくない。予測のつかない突飛な言動は何を引き起こすかわからないからだ。傍目から見ている分には申し分ないが、巻き込まれるとなると別である。

失礼なことを考えているのを察したのか、さくらの眉根が寄せられた。

「なに? 言いたいことがあるならはっきりしなさいよ」

「いやいや俺は光太のあだ名の由来を聞きたいなーって思っただけだって。本当にそれだけなんで。変に疑うなよ」

既に嵐の前兆が見え隠れし始めていた。直撃は避けたいので、慌てて軌道修正を図る。さくらはふんぞり返って鼻を鳴らしたが、それ以上追及してはこなかった。

「で、俺のあだ名の由来だっけ? なんだったかなー」

光太は腕組みしながら天井を見上げている。ただいくら天井の穴を数えたところで思い出しはしないと思う。

「お前自分のあだ名なのになんで覚えていないんだよ。ごんぎつね事件からだろ」

「ごんぎつね事件? なにそれ。龍きかせろよ」

ひょろりとした色白の少年、龍が呆れも隠さず割りこんだ。そうだっけと当の本人は首をかしげているが、なかなか面白そうなワードが飛び込んできた。身を乗り出して食いつくと、龍はあからさまに面倒くさそうな顔になったが、ぐいぐい詰め寄れば無視するほうが鬱陶しくなると判断したのだろう。大きなため息をついて、こちらに向き直った。

「じゃ手短に話す。あとでわかんないことあったら本人に聞け」

「えっ、龍のほうが説明上手いじゃん。龍に聞いたほうがよくね?」

光太が目を瞬く。心底嫌そうに龍は顔をしかめた。

「……さくら」

「却下。言いだしっぺはお前なんだから最後まで責任とれ」

すげなく切り捨てられて、龍はわざとらしいほど大きなため息をついた。

「わかった。でも詳しく知りたいんなら他の奴らに聞けよ。大体は小中一緒だから聞けば教えてくれんだろ」

「えー龍ちゃん教えてくれないのー? 山中寂しいー」

「きもい。離れろ」

しなを作って寄りかかれば、即座に引き剝がされた。酷い奴である。自分も男に寄りかかられたって嬉しくはないが。

龍がこちらを見る目つきは極寒のように冷え切っていた。それに知らぬふりで通して先を促す。

「とにかく俺は概要だけしか説明しねえからな。お前と違って暇じゃねえの」

いつの間に食べ終わったのか菓子パンの空き袋をカバンにつっこみ、こちらに向き直った。なんだかんだ律儀に説明しようとするだけいい奴だよなあと心の中でにやけたが、表には出さない。出せば絶対にへそを曲げるだろうから。

「あれは小学生高学年の頃――」

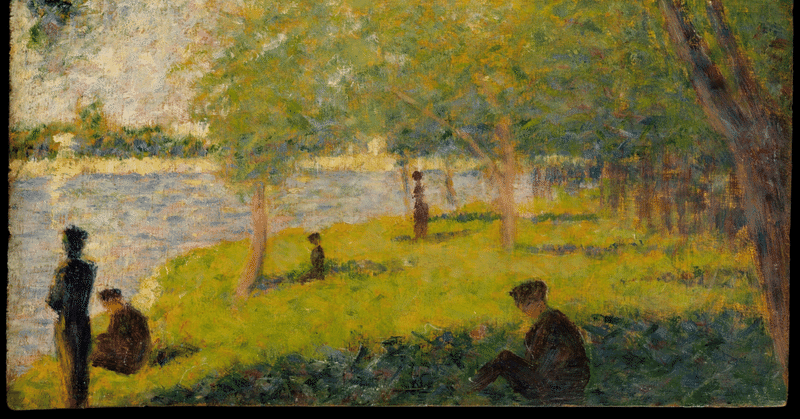

ごんぎつね。この国に生まれた人間ならば必ず一度は耳にする有名な作品だ。

いたずら狐だったごんは、ある日兵十がおっかさんのためにとった魚やウナギをそうとは知らず逃がしてしまう。その後兵十のおっかさんは亡くなり、罪悪感に苛まれたごんは罪滅ぼしのために、匿名で兵十の家に松茸やら栗やらを届けに行く。

しかし届けに行く一部始終を兵十に見られてしまい、またいたずらされると思った兵十は火縄銃でごんを撃ってしまう。撃って初めて兵十は今までの差し入れがごんによるものだったことを知ったのだ。

その日の授業はちょうど最後の場面、ごんが兵十に撃たれた場面から心情を読み取るのが目的だった。

「この場面で思ったことを書きましょう」

眼鏡をかけた神経質そうな女教師が黒板を叩く。生徒たちは一斉に鉛筆を握りしめた。しばらく鉛筆が滑る音だけが響いていたが、やがて話し声のほうが大きくなってきた。

「書き終わりましたか? それでは何人かに発表してもらいましょう」

当然上がるのはごんがかわいそうだとか、兵十との悲しきすれ違いに言及するものばかりだ。教師も予想した答えが返ってきたのが嬉しいのか、にこやかに生徒たちの答えを聞いていた。

事件が起こったのは光太の発表のときである。

「じゃあ火上君、ここの場面で何を思ったのか発表してもらえるかしら」

「はい。まずごんは勝手なやつだと思います」

瞬間、教室が凍りついた。一体こいつは何を言っているんだろう。誰しもがそう思ったことだろう。

「えっと、火上君はどうしてそう思ったのかな?」

教師がこわばった顔で続きを促す。

「だって名前もつげずに置いておいたんでしょ。兵十が知らないのも当然じゃん。それなのに勝手におしつけておいて、かわいそうだねって思ってもらうのは変だと思います」

正直馬鹿だなと思った。教壇に立つ教師の顔を見てみろ。険しさが増していっているではないか。みんなと同じような答えを作っておけば目をつけられることもなかっただろうに。

もっともそれを堂々と言うからこそ、ここまで付き合っているのだろうが。浮かんだ笑みを教科書で隠し、龍は教師と光太の攻防を見守った。

「火上君、でもねごんは兵十に謝りたいって気持ちであげてたわけなんだから」

「でも兵十は頼んでないわけじゃん。もしかしたらメーワクだったかもしれないでしょ」

「贈り物はちゃんと受け取ったし喜んでいたと思うよ?」

「でもごんがやったとは思ってなかったし、最初はびっくりしてたじゃん」

ああ言えばこう言う。教師は何とか望むような答えを導き出そうとしたが、結局光太の考えを覆せなかった。怒った教師はそれを叩きつけるような形で授業を終わらせた。

だがこれだけでは腹の虫がおさまらなかったのだろう。のちに家庭訪問の際、両親にこの授業のことを仄めかした。さらに成績表にそのことを書き連ね、最後に光太君の感性は少々普通とはかけ離れているようです、と嫌味満載の結びで締めた。

幸運なことに彼の両親は大らか人たちであり、その答えを聞いて大笑いし、むしろ褒めたたえた。しかし教師の剣幕と光太自身が成績表の内容を大声で語ってしまったため、あっという間に生徒たちの間に広まり、この件はごんぎつね事件として名付けられ、光太のあだ名はごんとなったのである。

「へえそんなことあったんだ。光太、じゃないごんにしては切れる回答じゃん」

「そう? やった!」

光太は素直に喜びを表す。可愛げのあるなしで言えば、女子であるさくらよりもよっぽどあるだろう。もっともさくらを一般的な女子に含められるかと言えば甚だ疑問なのだけれど。

「アンタ結構失礼な奴じゃない?」

「まだ何も言ってないじゃん」

突然思考を読むのはやめてもらいたい。心臓に若干負荷がかかる。さくらは弁当箱を脇によけ、カバンの中から何やら怪しげな球体を取り出した。野球ボール程度の球はぶつけられたら何が炸裂するかわかったものではない。

「そうだぞ。山中は何も言ってないだろ」

「まだって言っている時点で考えていたことは肯定しているけどな……」

ボソッとこぼすのはさくらの隣の少年。龍は一度口を閉じたほうがいいと思う。ちゃんと説明してくれたことに対する感銘を返してくれ。

「あ? じゃあお前が代わりに食らうかごん」

「いやそれはやめて。俺じゃなきゃ死ぬ攻撃を食らわせる気だろ絶対」

光太は両手を上げて降参のポーズをとる。流石さくらの幼馴染なだけあって穏便に済ませる方法をわかっているらしかった。

「おうお前らしゃべってんのはいいけど、そろそろ予鈴鳴んぞ。片づけたほうがいいんじゃねえの」

クラスメイトが声をかけるのと同時に予鈴が響き渡る。

「ほんとだ。ヤバっ、次移動教室じゃん」

ごんが飛び上がる。慌ただしく弁当箱をカバンにつっこみ、机を元通りにするごんを横目に龍は立ち上がった。ちなみにさくらは悠々と準備を進めていた。彼女は遅れようが遅れまいが関係ないようだ。

「そうだな。じゃ、俺は先行くわ」

「ちょっ、龍待てってば!」

ごんが椅子を蹴って龍の後を追う。

「あいつら仲いいよなー」

「べつにあいつらが仲良かろうがどうでもいいわ。本当小さいところにこだわるのね山田。そんなことより今日の夕飯のメニューのほうが重要」

「いやだから俺は山田じゃなくて山中。そろそろクラスメイトの名前くらい覚えて? 俺泣くよ?」

相変わらずさくらは辛口だ。と、言いつつもなんだかんだ二人に付き合い続けているので、実は照れ隠しの一種ではないかと勘繰っている。口に出したら、今度こそ身の危険を感じるのでやめておくが。

と、ふいに碧眼がこちらを見やった。

「で、アンタは大丈夫なわけ?」

「やっべ、俺が遅れるわ」

三人組を眺めている間に自分のことをすっかり忘れていた。このままでは教師に雷を落とされるのは自分である。

机の中から教科書を引きずり出して、弾けるように飛び出す。廊下では友達が呆れた顔で待っていた。

ああ、本日もこのクラスは平和である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?