【短編小説】愛するあなたは蚊帳の外

天才と狂人は紙一重。

ある寄生生物と博士の話。以前書いた上記の話と緩く繋がっています。

未だに愛しいあの人の声がこだまする。悲しげに、狂おしく自分を呼ぶ声がする。

「ねえどうして? どうしてこんな酷いことをするの?」

私はただあの人に会いたいだけなのに、と女の言葉が虚しく地面に落ちた。しかし無機質な扉はどれほど引っ搔こうが、どれほど体当たりしようがびくともしなかった。

女の爪は既に剝がれ落ち、血が滲んでいる。それでも女は止めない。最愛を感じる限り。

ガリ、ガリ……ガリ、ガリ……

孤独な部屋に響く小さな抵抗は、いつまでもいつまでも続いていた。

それをマジックミラーの外から苦々しく眺める男たちがいた。全員眼鏡をかけ、白衣をまとっている。

「被害者の様子はどうだ。奴の様子は」

「駄目ですね博士。一応あの部屋にいる限り奴が入ってくることはありませんが、呼び声は遮断することができなかったようで」

問いかけたのは神経質そうな面立ちをした細身で背の高い男だった。白衣は皺も汚れもなく、眼鏡のレンズも一点の曇りもないが、頭髪だけはところどころはねている。それに傍らのこれまた生真面目そうな男が硬い声で返した。

「駄目か。今回は犠牲者を出さずに済むと思ったんだが……」

「クーレックス博士、仕方ありませんよ。奴の事例はまだ数える程度なんです。避難場所を作れただけでもよしとしましょう。今やるべきことは奴の“声”の対策です」

苛だたし気に博士は窓を叩く。鈍い音が響いたが、女は見向きもせずに哀願を繰り返していた。

研究室に戻った博士はパソコンを立ち上げる。あるファイルをクリックすると、パソコンの上についた小型カメラが職員チェックのために起動した。毎回やるのは手間だが、扱う情報が情報なだけに仕方がないことだ。許可された人物であることを確認すると、カメラは停止し、画面に文書と写真が映し出される。

「本当に忌々しい男だミラー」

博士は憎しみさえこもった目で画面を睨みつけた。

数年前ある論文が闇に葬られた。いや正確には日の下に出すことができなかったというべきか。

とにもかくにも全てはここから始まったのだ。

『人間に寄生する新種生物、ファルクリサオラ・エレガンドミナの報告』

――この一文から。

ファルクリサオラ・エレガンドミナ。通称F.Eまたは優雅な貴婦人と呼ばれる寄生クラゲはある特殊な物質を介さなければ見ることも触ることもできない。おまけに人間の行動に悪影響を及ぼす異様な生き物だった。

人間に寄生するというあまりに衝撃的な生態をもつこの生物はある男が中心となって、その生態を解明してきた。

そして研究を進めるにつれ、特殊な物質でのみ知覚できるのはこの寄生クラゲのみならず多くの生物が存在することが明らかになった。まるで別の世界が今生活している世界に重なっているかのように新たな世界が顔を出した瞬間である。

ただ救いなのが、その世界に生きる者たちがほとんど干渉してこないことだ。そう、ほとんどは。

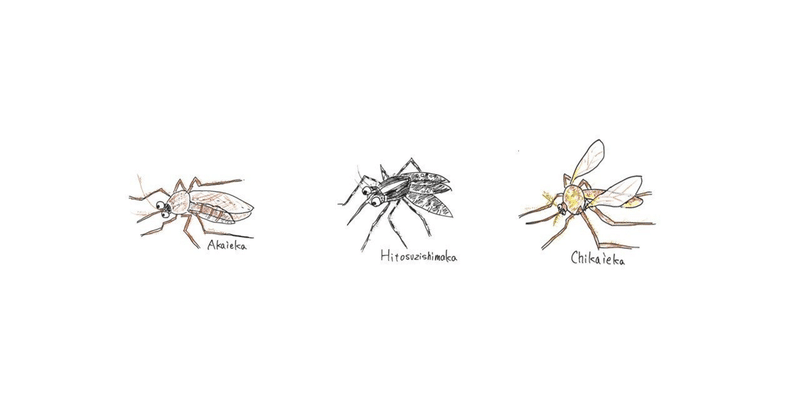

博士の研究対象は滅多にない例外である。名をファルアイデス・ソムニアインビデーター。長いのでF.Sと呼ばれている。見た目は巨大なヒトスジシマカだ。つまり大きな白黒の蚊。報告例は両手に満たず、生態のほとんどは未解明である。ただし厄介な性質が一つ確認されている。

「記憶の改ざん、あるいはフェロモンなどによる愛情ホルモンの分泌増加。それとも両方か。いや別の手段や他の要因も複合的な現象とも考えられるな」

重苦しいため息が落ちる。

この生物の問題。それは彼らの“狩り”おいて見られる。F.Sは蚊と違い、人間にとって不快な周波数の羽音を出さない。代わりに彼らは作り出す。獲物の最愛を。獲物を誘引するために犠牲者にとって心地よく、かつ麻薬のように渇望させる声を。

しかし奇妙なことに彼らは被害者の家族や恋人といった実在する人物を模倣しない。完全に新たな存在を作り上げるのだ。誘引された哀れな被害者はF.Sによって血液を全て吸い取られ、繫殖のために用いられる。

彼らへの有効な対抗手段は見つかっていない。如何せん発生事例が少ないからだ。それは救いであり、逆に絶望でもあった。

だが諦めるわけにもいかない。こうしている間にも被害者の精神は削られているのだ。打つ手を探さなければ。特殊な物質で作られた部屋は蚊の侵入を防いだが、“声”はまだ届く。

「クソッ、どうすれば、どうすればあれを防げる」

机を殴っても手に痛みが広がるだけだ。胸の中に虚しさが膨らむ。

――あいつのような頭があればよかったのだろうか。

手の内側にたてた爪の間から生暖かい液体がつたったそのときだった。

「夢へ誘う者というのは素敵な名前をつけますねクーレックス博士。流石ミラー博士の従弟なだけある」

背後からドアが開く音がした。振り返ると、あの男の部下が立っていた。顔は常識人のように見えるが、見た目に騙されてはいけない。この男はクラゲの毒よりも恐ろしい毒を吐く。

「……何の用だジェリー。ここはお前の研究室ではないが」

低く唸ってもジェリーは片眉を上げたのみ。部下ですらあの男に似るらしい。思わず舌打ちをする。

「そう邪険にせずに。私はただミラー博士に頼まれてお宅のところの資料を借りにきただけですから」

告げられたのはたしかにあのクラゲにも通じるデータ。博士はあからさまな嘆息を落とした。

仕方がない。ここで突っぱねても大人げない上、どうせ渡すのは決定事項だ。とっとと渡して帰ってもらおう。

「わかった。取ってくるからちょっと待っていろ」

しかめっ面のまま立ち上がる。その後ろからジェリーが言葉を投げかけた。

「ところで研究はいかがです? あまりお話を聞かないので気になりまして」

あなたの従兄と違って。そんな副音声が聞こえるようだ。物に当たらなかったのは奇跡といえよう。奴の部下の顔は笑っていた。侮蔑の色が透けてみえた気がした。博士は書類を放り投げる。ジェリーは危なげなくそれを受け取った。

「これが目当てなんだろう。ここで油売っている暇はないのではないかね」

「ありがとうございます。ではまた今度の発表会のときにでも」

男は最後まで薄ら笑いを浮かべたままだった。ドアが男の姿を消した途端、机が揺れた。自分の歯ぎしりがどこか他人事のように鼓膜を擦った。

「そんなことは私が一番よく知っている」

従兄は天才だった。内容が内容だけに日の目を見なかったとはいえ、世紀の大発見を成し遂げた。楽しげに、幼子のように無邪気に、神秘のベールを剝いでいく。泥の中であがく自分とは文字通り雲泥の差だ。

聞こえぬ声が、見えぬ視線がいつも突き刺さっていた。天才の残りカス。月とスッポン。実際、ミラー博士に匹敵する頭脳があれば犠牲者もより少なくなったのではないかとの意見を耳にしたのも一度や二度ではない。

「馬鹿馬鹿しい。周囲の目を気にしたところでどうにもならんだろう」

見えない声から逃れようとする自分と偽りの声に惹かれる被害者。自分と彼らは、方向性は真逆ながらどこか似ている。

そんな下らないことまで浮かんできて、博士は眉間をもんだ。相当疲れているらしい。今日はもう休んだほうがいいかもしれない。

博士はパソコンを閉じ、殺風景な研究室を後にした。

結局彼女は亡くなった。蚊の侵入を防いでも精神が先に壊れてしまった。が、F.Sも死んだ。別の獲物を探しに行けばよかったものを、体力がもたなかったのか彼女が死んだ後、崩れるように命の灯を消した。当然次世代に繋ぐものもない。最悪の事態を避けられたのはいいが、心の底から喜べないのも事実だった。

従兄弟は相変わらず華々しい成果を上げているようだった。肌に刺さる矢印から逃れるように研究室から抜け出した。

目的もなしに廊下を歩いているうちに耳障りな声を拾った。

「やはり彼らは素晴らしい。そうは思わないかねジェリー君」

「そうですね。博士の頭くらいぶっ飛んだ生物ですよ」

「なるほど。それは褒め言葉かい? まさか君から素直な称賛をもらえるとは思わなかったよ」

「以前から思っていましたが、博士の前向きさには尊敬の念を抱きますね」

鳥の巣みたいにぼさぼさの頭。ひび割れた眼鏡に、薄汚れた白衣。従兄にして、いかれた天才ミラーである。とっさに踵を返したい衝動に駆られたが、それではむざむざ敗北したと表明しているようで気に食わない。

クーレックスは唇をかみしめ、真っ直ぐ前を歩いた。ジェリーの目がわずかに見開かれる。ミラーの表情は変わらない。そのまますれ違うかと思ったが、意外にもミラーはクーレックスの前で足を止めた。

「やあ久しいねクーレックス。最近見ないが元気にしていたかい?」

「見ればわかるだろう。お前は相変わらずだな」

「もちろんだとも!」

険もほろろに突っぱねたが、ミラーはけらけらと笑っただけであった。やはりこいつに構っていると気分が害される。通り過ぎてしまおうとしたそのときだった。

「で、話は変わるが、蚊に餌を与えず殺したそうだな。なぜそんな失態を犯した」

思わず振り返る。ミラーは笑っていなかった。むしろ咎めるような眼差しがこちらを貫いている。クーレックスは眉を上げた。

「被害者を守るのが最優先だ。当たり前だろう」

「当たり前? クーレックス、お前は盛大な勘違いをしている。お前はまずあの女を使ってF.Sを増やすべきだったんだ」

目の前が真っ赤に染まった。ジェリーが止めるより先に身体が動く。

「いい加減にしろ! お前は被害者のことをなんだと思っているんだ」

胸ぐらを掴み上げてもミラーの目は一切揺らいでいなかった。この男のこういうところが嫌いなのだ。人すらも二の次にできる異常性が。

「被害者? サンプルの間違いではないのかね? そもそも完全にわかっていない以上蚊を増やすことが最善だっただろう。私だったらそうする。彼らの……いや人類のためならばサンプルも本望だろうよ」

見え透いた妄言だ。いちいち取り繕う必要などないだろうに。本性をわかっていない奴などここにはいないのだから。知らず知らずのうちに眼光が強くなる。

「お前はいつもそうだな。人を人と思わない。もしもその犠牲者に自分が選ばれたとしても同じ台詞が吐けるのか」

瞬間、薄茶色の双眸に粘ついた甘さが混じって寒気がした。

「F.Sならばともかく彼らの土壌に? ああ、それはいい。美しい彼らの腕で抱いてもらえるなんて夢のようだ」

恍惚とした笑みを浮かべられ、クーレックスは従兄の服を離した。盛大に尻餅をついたが知ったことか。やはりこいつとは相容れない。狂っている。

「お前にはわからないだろうよ。私の気持ちなど。天才と崇められ、何の苦もなく成果を上げていくお前には」

「ああ、わからんね。私にはそんな感情を抱く暇はない。その暇があればF.Eのために時間を捧げるからな」

はっとミラーを見つめる。もう笑みは浮かんでいなかった。代わりに瞳は雄弁に語っていた。お前は何をしている。嫉妬を抱いている暇があるのか、と。

「さて、と。私はこれからサンプルの様子を見に行かなければならないのでね。これにて失礼するよ」

ミラーは尻を払い、手を振りながら去っていく。ジェリーも軽く会釈をして、ミラーの後を追う。クーレックスは二人の後ろ姿を呆然と見送った。

「……はは。まさかあいつに諭される日が来ようとは私も落ちぶれたものだ」

前髪をくしゃりとかき上げる。悔しいことだが正論だった。

だがあいつと同じ手はとらないし、とれない。自分は研究対象よりも人間が好きだからだ。自分なりの方法で蚊どもと向き合っていくしかない。

「時間がもったいないな。戻るか」

脳内に建物内の図面を広げて、研究室への最短ルートをはじき出す。その足どりは先ほどとは比べものにならないほどしっかりしたものだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?