出会いの場であり、職業訓練所でもある。寝たきりになっても働ける「分身ロボットカフェ」とは?

寝たきりの、先へ行く−−

これは「人類の孤独の解消」を目指す、オリィ研究所によるプロジェクト「分身ロボットカフェDAWN」のキャッチコピーだ。たとえ寝たきりでも仲間と共に働けるカフェとは、どんなものなのだろうか。

ALS患者の声を救うサービスなど、以前からオリィ研究所のプロジェクトに注目している筆者は、今回もまた「障がい者支援」という言葉では片付けられないポテンシャルを秘めていることを確信して現場に足を運び、オリィ研究所 所長・吉藤健太朗さんにお話を伺った。

■出会いの場であり、職業訓練所でもあるカフェ

まず、「分身ロボットカフェ」について、端的に説明するとこうなる。

難病患者や重い障がいを持つ方など、外出困難な“パイロット”たちが、遠隔コミュニケーションロボット「OriHime」「OriHime-D」を通してカフェで接客を行う、新たなテレワーク、働き方の可能性を模索する社会実験

分身ロボットカフェは、2018年に第1回目を行い、今回はクラウドファンディングで1000万円を超える支援を受け(限定50枠の予約チケットは即完売)、バージョンアップして展開された。

吉藤さん曰く、働いていて辛いようではAIに任せた方がよく、お客さんが面白いと思わなければサービスとして成り立たない。これが成り立つかどうかの実験が第1回目、それが好評に終わったことを踏まえ、このプロジェクトを常設化させることが今回の狙いだったという。

一番の成果は、分身ロボットカフェで働いたパイロットたちが前向きに変わっていったこと。

「食べる量が増えた、声に張りが出るようになった、SNSを通して自分と同じような境遇の方に、励ましの言葉をかけたりするようになった、働くまでは不安だったけれど、やってみると毎日本当に楽しい、といった言葉をもらいました」(吉藤)

そしてもう一つの成果は、「出会い」だ。

本来、出会いや縁というものは外に出ていくことで生まれるが、リモートであってもロボットを通して出ていくことで、パイロット同士で仕事仲間としてつながることができるし、カフェに来たお客さんに接客することによる出会い、そして、スポンサーやパートナー企業との出会いもある。

つまり、このカフェには様々な人、企業、団体が集まっていて、客としてロボットの動きや会話を楽しむことはもちろんのこと、パイロットたちの仕事ぶりを見て、OriHimeを使って雇用したい、うちで受付をやらないかというように、出会いの先にある未来の話にまで及んでいる。

実際に、あるパイロットは正社員雇用のオファーをもらい、就労トライアルが始まっているとのことだ。

「普通のテレワークでもいいじゃないかと言われてきましたが、そう簡単ではないし、ほとんどの方は働くきっかけがなかったわけです。このプロジェクトを通して出会いがあり、なんだちゃんと働けるじゃないかと思ってもらえたこと、そこから雇用という話が出てきたのは、うれしい誤算でした。次のステップとして考えていたものが、早速動き始めています」(吉藤)

■ AIに取って代わられることのない場を

吉藤さんのお話を聞いていると、分身ロボットカフェというネーミングも、そこで行われていることも非常にキャッチーではあるものの、カフェを常設することやその業態にこだわっているわけではないことがわかる。

「カフェではあるけれど、店員とおしゃべりをする場でもあるので、メイド喫茶みたいなところもありますよね。人とおしゃべりして楽しい場というのは、AI に取って代わられることもないと思います。明確な目的を持って来る、というよりは、ここにいる人たちの雰囲気とかを楽しみにくる場として展開できたらと考えています」(吉藤)

エンターテインメントという意味では、ロボットがどう動くかも大切だが、それよりもロボットを遠隔操作しているパイロットとお客さん両方が良いと思い続けられる場とは何かを追求し、演出することが重要だという。

つまり、吉藤さんはロボットクリエイターではあるが、コミュニケーションをデザインしているのであり、ロボットは主役ではなく、手段のひとつなのだ。ドリンクを運んでくるOriHimeの姿、自然に笑みがこぼれるお客さんたちの反応を見ていると、なるほどとうなづける。

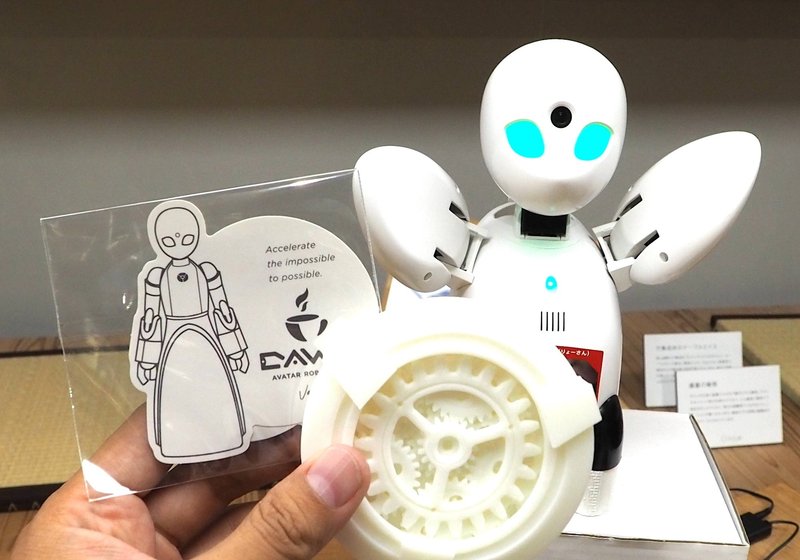

筆者自身、様々なオリジナルグッズが揃った売店に立ち寄った際に、パイロットの伊藤亮(りょーさん)さんに接客してもらった。顔は見えないが、写真を撮らせてもらったときにOriHimeで手を振ってくれたりして、なんて楽しい空間なんだろうと感じた。

もちろん、現場の運営スタッフのサポートがあってこそ成り立つものではある。ただ、少なくとも、単純にコーヒーを求めてお店に買いにいくのとは全く別のモチベーションが働く空間であると言えるだろう。

■ 「“30人のヒーロー”を作りたい」

カフェという業態ひとつをとっても、配膳、接客、売店、フロアマネージャー、司会などいろいろな役割、働き方があり、寝たきりの人たちの中でも適材適所はある。

また、接客はテレワークの中でもハードルが低く、かつ、それぞれが自分というものを表現できる仕事であるため、パイロットたち自身が「実はこんなことができたのか」と気づきを得やすかったのだという。

メディアでは個性が際立つ吉藤さんばかりが取り上げられがちだが、吉藤さんは「主役はパイロット。30人のヒーローを作りたい」と考えていた。

弱者というレッテルを貼られ、諦めてしまうケースが多い中で、働けた事実だけでなく周囲から評価されることで、生きる価値を実感できるようになるからだ。

「ALS(筋萎縮性側索硬化症)などは特に、昨日できたことが今日できなくなることの繰り返しで、将来どころか、一年先を考えるのもぞっとするわけです。でも、昨日できなかったことが今日できるようになることで、もしかすると未来をポジティブに考えられるかもしれない。私たちは、テクノロジーを用いて、自分らしい人生を取り戻すことにチャレンジしたいのです」(吉藤)

重度障がい者は、あくまで「支援される側」であり、そもそも仕事をすることは想定されていない。

重度障がいのある、れいわ新選組の舩後靖彦氏と木村英子氏が議員になったことで潮目が変わると期待されるが、現状は24時間365日介助を受けられる福祉サービスを享受できるものの、就労中は対象外とされている。

寝たきりになってしまったとしても、自分に合った仕事をして、稼いだお金でプレゼントをあげるといった「当たり前」のことができる社会は、どのようにして実現できるだろうか。

■ サステイナブルな取り組みにしていくために

分身ロボットカフェは、期間限定の公開実験として大成功を収めたと言える。ただ一方で、いかにしてサステイナブルな取り組みにしていくか考える必要があるだろう。

先述したように、オリィ研究所はカフェそのものを常設したいわけではなく、そこに入ってきた人がトレーニングをして、いろんな企業に就職をしていくような支援の場と捉えている。

「現場に出て経験を積み、お客さんからもフィードバックをもらいながらスキルアップし、自信を高めていく。そういったエデュケーションの要素、教育プログラムというものを考えています。先輩が後輩を教えるなど、次回以降はそういうこともやっていきたい。自分事として取り組むことも大切ですが、この研究に参加することで、次の世代、いつか寝たきりになる人たちを助けるデータになるわけです」(吉藤)

パイロットたちは、誰かを助けることにつながるものという考えをもって前向きに研究に臨んでいる。助けられるばかりでなく、助けられるようになりたい、というように。

病気や障がいがあることは変わらないし、付き合っていくしかないが、ポジティブな気持ちが芽生え、それが人生を変えていくことの意味は大きい。

「パートナー企業はただ金銭的にフォローしてくれるだけでなく、実際に雇用していただくこともありますし、共同研究という形で参加していただくこともあります。もっとOriHimeを使ってどうやって働けるかを考えたいですし、課題を解決するツールも開発していきたい。もちろん、パイロットも絶賛募集中です。求む、やる気ある人!」(吉藤)

■ 「サードライフ」を再定義する意味

取材の終盤、吉藤さんの口から「サードライフを再定義したい」という言葉が出た。

どういうことだろうか。いわゆる「セカンドライフ」は、定年を迎えた人が何か趣味でも見つけて、悠々自適な老後を送ることをイメージさせるが、それらは体が動くことを前提としている、という。

「健康寿命という観点で考えると、セカンドライフはたった10年ほどしかないですよね。体が資本という言葉がありますが、体が動かなくなった後どう生きていくかはイメージできていなくて。いい老人ホームに入れたらいいな、ではないサードライフを再定義して、寝たきりになっても人生を諦めることなく、自分らしく生きられるロールモデルを作っておきたい。私たちが寝たきりの“患者”ではなく、“先輩”と表現するのはそのためです」(吉藤)

冒頭で紹介した「寝たきりの、先に行く」というキャッチフレーズには、こういう意味が込められているのだ。

確かに、日本は長生きすることには長けているが、その人たちが幸せかどうかはわからない。だからこそ、体が動かなくなったあとも、誰かに必要とされながら生きていける国にしていく必要がある。そのために全力を注ぐ人たちがここにいると知ってほしい。

※2019年11月にYahoo!ニュース個人に寄稿した文章です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?