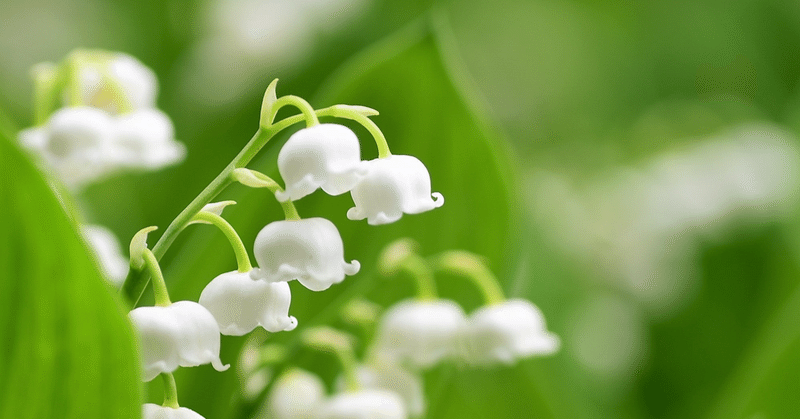

君影草は毒を持ち、君を待つ

喉が痛すぎて目が覚めた。

体の節々が痛くて、高熱が出ていることを熱さで感じる。

シーツの上に敷いたバスタオルが濡れていて、シャツはぐっしょりと重みも帯びていた。

だるい体を半身だけ起き上がらせて、シャツを脱ぐと重みから解放されて、暑さも少しだけ軽減した。

このまま裸で寝てしまおうか。

そんな考えも僅かに頭をよぎったが、明日は絶対に外せない仕事があるし、と、思い直して力を振り絞って新しいシャツを着る。

シーツの上に敷いたバスタオルも変えなくては。

いや、スポーツドリンクも飲んだ方が良い。

そんなことを考えながら、廊下に出て洗面台に向かう。

そもそも、何時間寝ていたんだ?

スマホを見ると着信が5件。……5件?

誰からだろう、と確認しようとした時にインターホンが鳴った。

出る元気がなくて、居留守を使ってしまおうと思ってから、あれ?どうしてエントランスのインターホンじゃないんだろう?と考えていたら、家のドアが開いた。

「藍莉!大丈夫?!」

「……みずほ」

隣に住んでる幼馴染の瑞穂を見たら、そのまま体の力が抜けて、座り込んでしまった。

そのまま溶けるように体から力が抜けていって、廊下に座り込んだ私を瑞穂は軽々と持ち上げた。

前に見た時よりも更にマッチョになった気がするが、それは今、私が弱ってるからそう感じるのかもしれない。

「何しようとして廊下きたの」

「バスタオル、……

あと、スポーツドリンク、……」

かえたくて、と、のみたくて、は声にならなかった。

今日、よく考えたら今初めて喋ったけれど、口が乾いて舌が回らなかったみたいだ。

瑞穂は私をベッドに横にすると、床に落ちたバスタオルを拾って、洗面台に消えた。

しばらくすると、新しいバスタオルを持ってきて、私を横向きに倒してから敷いてくれる。

「介護だ」

「看病だろ」

力を振り絞って笑顔を見せた私にため息をついてから、玄関に置かれたビニール袋の中を探り、冷たいゼリーを私に渡した。

そして、テーブルの上に薬と水を置く。

「かってきたの?」

「藍莉にモーニングコールしても、起きなかったのが信じられなくて。

今日は初穂のレッスンの日なのに。

しかも、5回も掛け直したのに一度も出ないし。

それに藍莉って、夏と秋の季節の変わり目に風邪ひくだろ」

瑞穂と出会ったのは小学四年生の時だった。

近所に住んでいて、二卵性の双子。

瑞穂の双子の姉である初穂ちゃんのことが私は大好きで、姉弟の瑞穂とも、それが理由で親しくなった。

私は女の人、……とゆうか、初穂ちゃんのことしか好きになったことがないし好きになれないんだと思うけど、この世界で私が一番頼りにしてるのは初穂ちゃんじゃなくて、瑞穂だ。

「……みずほ、」

「うん、だいじょぶ。

藍莉の好きな鍋うどん買ってきてるよ。

藍莉が嫌じゃなかったら、洗濯物も取り込んじゃうけど。今日は雨が降るらしいから」

「おねがい」

初穂ちゃんには嫌われたくないから、こんなみっともないところを見せられない。

でも瑞穂になら、見せられる。

それに瑞穂は男の人なのに、私が嫌なことを絶対にしてこない。

私に襲い掛かろうとしたことも、意地悪することもない。

「……みずほ、仕事は?」

「今日、シフト休みなんだ。

俺のことは良いから自分のことだけ考えて」

「ん……」

瑞穂は買ってきたと思われる冷却シートを私のおでこに貼った。

そして体温計を私に渡す。

「……かったの?」

「藍莉の部屋に体温計があると思えなかったし。

熱なんて測ったら、余計体調悪くなるって考えだろ。

でも俺がいるから、安心して熱測って」

39.5度だった。

瑞穂は驚愕してから、温めていたうどんを持ってくる。

「ご飯食べたのいつが最後?」

「……おとといの、ひる」

「うどん、食べやすく切るね」

ちょきん、という音が部屋に響いた。

こんなに無様で化粧もせずに、寝込んでいる私に、ここまで優しくできるなんて。

そんなこと、あるのか。

「……なんか、おれいしたい」

「いらない、早く元気になって」

私の体を少し起こして、ベッドの背もたれによりかかるようにさせてから、小さくなったうどんをレンゲで口に運んでくれた。

「藍莉、せっかく隣に住んでるんだから、もっと頼ってよ。

そのために隣に住んでるんだよ」

「ん、ありがと」

これ以上?

これ以上頼るの?

毎朝、起きたい時間に電話してもらって、私が元気な時ですら料理を作らせて、パシるように買い物してもらって。

これ以上頼ったら、瑞穂が侵食されて、いなくなっちゃうよ。

「……みずほ、もう、へいき」

薬を飲んで横になり、呟くようにそう伝えると、瑞穂は私を少し見てから頷いた。

「また、夕方前に来るから」

それってせいぜい、三時間後とかでしょ。

「じゃあ、そばにいて」

力の入らない手を瑞穂に差し出して、頬に精いっぱい力を入れて笑う。

多分うまくは笑えてないけど。

瑞穂は一瞬ためらってから、私の手を優しく握った。

「瑞穂の手、温かくてきもちいい……」

「え、寒いの?上着着たい?」

「やだ、行かないで……」

もう力が入らない。

気を失うように目を瞑ると、意識はスッと遠のいていった。

君影草は毒を持ち、君を待つ

**

藍莉の華奢で白くて柔らかな手を握る。

こんなに無防備に、俺に体や心を預けないでくれ。

布団からはみ出した太ももを隠すように、俺はブランケットを掛け直し、眠ったのを確認して、藍莉の手を離した。

薄いピンク色の唇は指を伸ばせば届くけど、俺には届かないことを知ってから、もう何年経ったのだろう。

誰のものにもならないでほしい。

俺の独占欲に、醜い汚れた感情に、どうか辿りつかないでくれ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?