天才の非情さ。あるいは凡人の超えられないなにか。〜エゴン・シーレ展評〜

年が明けてから東京都美術館にて開催してきた『レオポルト美術館 エゴン・シーレ展〜ウィーンが生んだ若き天才〜』も4月9日に会期末を控え、いよいよ後半戦というところに差し掛かってきた。開幕直後のごった返す人と、異様な熱気のようなものはそれはそれでいいのだが、鑑賞の目を狂わすものがあるので、なるべく開幕してすぐに展覧会に赴くことは控えている。今回もその通りに、会期末が近づいた頃合いを見て訪れたのだが、さすがに天才エゴン・シーレ、いかにも教養を匂わせた老夫婦から絵画という言葉さえも知らなそうな赤子まで老若男女がずらっと入口に並んでいる。とはいえ、かつて「清明上河図」がきたことで話題になった『北京故宮博物館200選展』の6時間待ちなどに比べれば、幾分も空いていて来やすいものではあった。(あれは本当に恐ろしい展覧会で、20年に一回見れるか見れないかという「清明上河図」を見に遥か中国から訪れている人も多かった。)

今回の展覧会のメインである、エゴン・シーレは"夭折の天才"と呼ばれたオーストリアの画家である。彼の人生は本当に儚く、1890年の生まれで、惜しくも28歳のときにスペイン風邪で亡くなっている。彼がウィーン画壇にデビューしたのが16、7歳の時であるから、実質的な活動年数はおよそ10年強といったところにしかならず、それでいて世界的名声を確立しているのには驚嘆するしかない。

さて、こんな彼のプロフィールは展覧会の会場にもパンフレットにもポスターにもしつこく書かれている。別に大して美術に興味のあるわけでもない"ミュージアムショップオバサマ"(つまり、美術館に来てるのにお土産ばかり買って帰るようないかにも展覧会の養分になりそうな資本主義的な非芸術的鑑賞者のことを揶揄した呼び方。)はこんなシーレの悲劇的な結末を見て、感傷に浸りながらこの展覧会を歩く。ただ、画家の総体的な歴史性というものを加味してその作品を評価するのは実はよろしくない。芸術評論全般に言えることなのだが、特にゲーテがわかりやすい。ゲーテは青年期、シュトュルムウントドランク時代、後期と3転回で(大雑把に言うと)作風がガラッと変わる。では、青年期の作品を評価する時に、のちに続くシュトュルムウントドランク時代を大幅に加味するのかと言ったらそれは違うだろう。もちろん、影響を考えることや、比較することは研究としては正しいだろうが、単一作品をその作家の総体的な歴史性によって把握することは好ましくない。あくまで、時点的な歴史性がそこには考慮されるべきなのだ。シーレ展のキュレーションを見ていて、そこを再認識させるものがあったと思う。

入り口を通ると大きく「1907年」の文字。芸術者エゴン・シーレが始まったことを鑑賞者に感じさせる。若き17歳のシーレが描いたポートレートが飾られる。『レオポルト・チハチェックの肖像』はこの時期の代表作である。まだクリムトに師事する前、ウィーンの美術学校で古典的なアカデミズムの枠に居心地の悪さを感じていたシーレ少年。この作品には当時のウィーン画壇の保守性がよく表れている。均整な構図の伝統的ポートレート。確かに美しい、がそれ以上の何かがあるわけでもない。しかし、このエゴン・シーレという少年の画力だけは如実に伝わるものがある。ピカソなどでもそうだが、自己を確立していく大家の最初期の絵は古典的なものが多いが、そのぶんとにかく技術力が全面に出る。圧巻のデッサン、圧巻の油画、等々。シーレもその類に漏れなく、やはり天才であるのだということを展覧会早々に感じ取ることができた。

シーレの絵画はこの後、大きく変化していく。ウィーン世紀末美術の巨匠"クリムト"との出会いによって。シーレ少年は巨匠クリムトにこう問う。「僕には才能がありますか?」そう聞かれて、巨匠はこう答えた。「才能がある?それどころか、ありすぎる。」

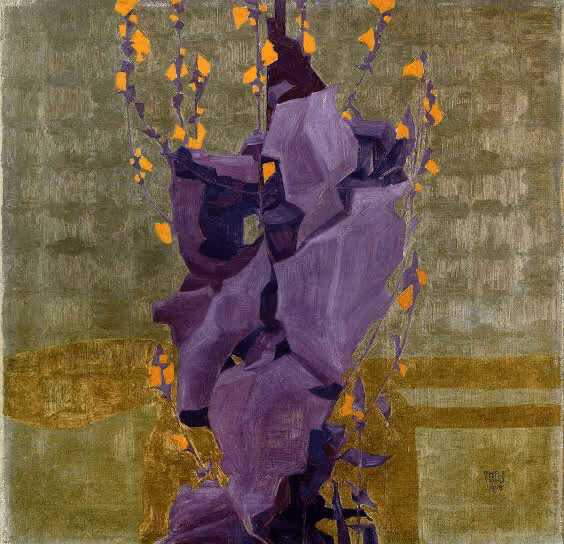

芸術者としてのクリムトとシーレの間にあるものは必ずしも共通点ばかりではなかった。それでもなお、クリムトの影響は大きかった。特にそれが表れているのが、1908年の作、『装飾的な背景の前に置かれた様式化された花』である。金と銀が豪奢に散らばった背景に、花とも思えない何かがどんと構えている。"様式化"つまり花という概念を再構成してキャンバスに表現している。表現主義的な面とクリムトの強い影響が混在しているのがよくわかる一枚だ。この絵を境に、クリムトは一気にその世界を花開かせる。1910年の作『菊』はその結実であろう。黒い背景にすっとビビットな菊の花が映える。重々しい平面的な塗り方の背景に対して、奥行きの見える複雑な菊の筆致がまた、映える。ジャポニスムの流行に着想を得た菊のテーマであるが、捻った構図の菊の中には、不思議にも武士道精神のような一本筋の通った大変確実なものも感じる。黒い背景が漆のような質感を出すことで、菊に日本の蒔絵のような美しさと均整があることが武士道を匂わせているのかもしれない。そこにもやはり金彩の達人クリムトの影響が見え隠れしつつも、それを自分のなかでより汎用的に昇華させている。(私はこの展覧会で一番感動した絵をあげるならこの絵を選ぶだろう。)

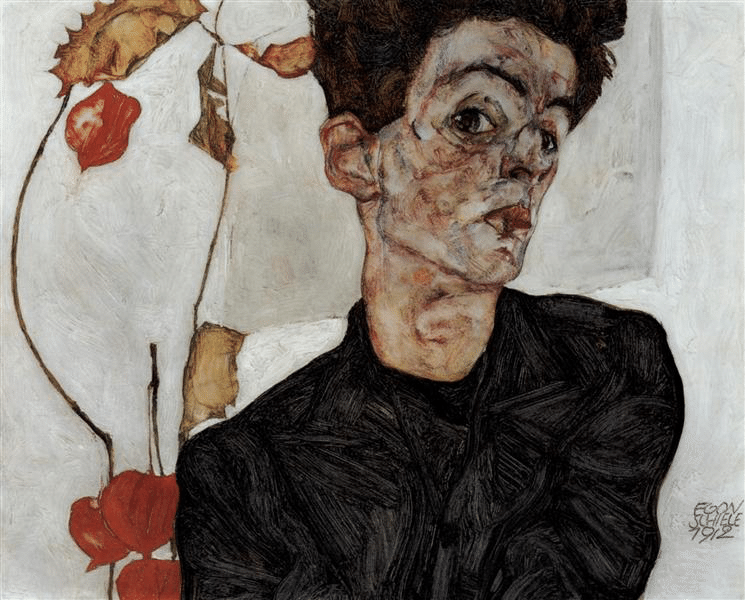

これにて、芸術者エゴン・シーレは確立された。ウィーンの画廊ではクリムトやピカソという同時代を生きた大家と並び新進気鋭の大作家として取り上げられ、世界に名が知れた存在となった。その確立期のシーレの代表作が今回の展覧会のポスターに取り上げられた『ほおずきの実のある自画像』(1912年)である。本稿で一番最初に紹介した『レオポルト・チハチェックの肖像』をもう一度見返してみてほしい。先ほど書いたように、紋切型の芸術法に飽き足らず、煩悶しつつも高い技術を示したあの少年が、5年経ってどうなるか。17歳のシーレと、22歳のシーレ。歳はわずかに5歳ほどしか変わらない。けれども、なにもかもが違った。

ウィーンの美術学校で学んだような均整の取れた構図は全く破壊され、描かれた自身の構図はキャンパスを突き刺すような上方三角形に。顔面の方向と対称に向いた鋭い視線によって醸し出された威圧的な表情。それらが相まって、伝統的なポートレートが目指すようなその人の威厳や位を示すような落ち着きや平静といったものが全て取り払われている。ほおずきの花言葉に「私を殺して」というのがあるそうだ。左側の空白を埋めただけにしてはあまりにも不自然なほおずきにはそんなシーレの破滅への思慕があったのかもしれない。

このポートレートの前にある二作品はお互いを向き合う形で置かれていて、それぞれ『自分を見つめる人II(死と男)』と『』という生死をテーマにした絵画が置かれている。シーレが二十代の若さでこの世の真理のようなものに達していることがわかる二つの作品。それらを貫くように「私を殺して」と叫ぶポートレートがある。なんだか世紀末ウィーン美術が必死になってやっていた生死の問題を結局"エゴ"の問題以外の何物でもないと説教されているような気分になる。フロイトチックなものをこのポートレートからものすごく感じることができた。

こういう時、美術の面白さ(あるいはこの場合はキュレーションの面白さと言おうか)に気付かされる。別に気づくあてもないような施しに対して確実に応答した、というこの喜び。展覧会を歩く時、もちろんミクロの視点は必要なのだろうが、マクロの気づきを得れた時の喜びはひと塩だ。テーマごと、展示室ごと、はては展覧会全体まで見通しながら、楽しめる教養人がいかに少ないことか。文学にしろ、クラシックにしろ同様であろう。いま凋落を辿っていると言われているこれを読んでいるあなたは果たしてどうだろう。ぜひ優れた作品の前で「天才が自分に生み出すものはなんだろう」と思慕してみてほしい。

天才は私たちにいろいろなものを与えてくれる。しかし、シーレはただの天才ではなかった。天才のメタの部分。天才とはなにか。凡人と天才の違いとはなにか。それが如実にわかる展示があった。

『カール・グリュンバルトの肖像』は1917年の作、『レオポルト・チハチェックの肖像』から10年が経った。この作品が展示されている隣には、リヒャルト・ゲルストルの『スマラグド・ベルグ』が展示されている。どちらも肖像画。表現主義に大きく影響され、ウィーン画壇を率先していった点ではゲルストルもシーレと同様である。(現存作品が少なくシーレより評価が難しい作家ではあるのだが。)この二つの肖像を比べて私は、天才と凡才はこうまでも残酷に違うのか、と思わせられた。なにもゲルストルの肖像画が技術的に劣っているとか、その次元の話ではない。これは本当に、展示会場で実物を鑑賞したからこそ感じることができた感情である。油画は筆致が非常にわかりやすい。特にシーレやゲルストルのような表現主義やフォービズムの作家は対象の再現性に重きを置かないので筆使いがわかりやすい表現が多い。そういった場合に、この二つの作品を見比べて思った。偶然を必然として行えるのが天才なのだ、と。シーレが描いた肖像画の筆跡は荒ぶるようで、一見乱暴に描かれているように見える。いや、乱暴に描いたのかもしれない。しかし、それでも自然に調和してしまう。対して、ゲルストルの肖像画は精緻な筆致で、光の機微まで表現しようとしているにもかかわらず、やはりシーレの絵画には勝てない何かがある。どこか不自然なのだ。鑑賞者に美しい、と思わせるが落ち着かせない。シーレの絵は美しいと思うからどうかは別として、自然である。

グレン・グールド、というピアニストがいた。ものすごい猫背で、30センチしか高さのないあまりに低すぎる椅子に座りながら、ハミングとともにピアノを奏でる異質な人だった。彼の録音に入ってくるハミングは雑音だ。レコード会社にクレームが入ったこともある。演奏の解釈だって、時代のテンプレートを描いた、ケンプやクララ・ハスキルのような人とは隔絶された全くの自分の境地。当然、批判も多かった。(クララ・ハスキルと彼のモーツァルトのトルコ行進曲をぜひ聴き比べてみてほしい。)けれども、彼の演奏は誰よりも天才的だった。"自然"と調和していたから。どんなに人と異質であっても"自然"だったのだ。この"自然"というのはとても難しい概念だ。人の心に微塵も不和を生じさせないもの、とでも言おうか。芸術が社会に希求される理由を考える時に、この"自然"の概念はとても重要である。私たちがストレスフリーに、闊達な人間生活を送るために芸術が欠かせないのは、芸術が空間や時間、社会と一体化して不和を生じさせないようにするためだから。そして、芸術は偶然でなければならない。意匠や人為は、美しさこそ演出できるものの"不自然"であることに違いないからだ。偶然性の中に自然を演出する。それを必然としてやってのけるのが天才なのだ。

展覧会にはシーレが描いたデッサンも多数出展されていた。手だけをなんども練習したもの、自分を描いたもの、女性の動きやしなやかさを研究したもの、とにかく彼は天才であるがゆえにやはり、自ずから"自然"を追い求めていたのだろうことがわかる。シーレの肉体へのエゴなどではなく、天才であるがゆえの本能的衝動のためであるなどとロマン主義的に解釈してみたいところである。天才、というものになってみないとそこはわからないところであろうが。

『ちいかわ』という日本で流行りのネット漫画がある。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、というキャラクターを軸に展開されていくふんわりやんわりとしつつもハプニング性に富んだ作品だ。別に私はちいかわを褒めたいわけではない。一度、紙にちいかわを描いてみてほしい。簡単そうなフォルムだが、意外と"自然"に書くことが難しいことに君は気づくだろう。芸術はただ美しいだけでは意味がない。"自然"でなければならない、ということをシーレはよく伝えてくれたと思っている。そのようなことが肌感覚としてわかることは『ちいかわ』のように日常に溢れている。iPhone、ペットボトル、照明、、日常のあらゆるところに"自然"はあるはずだ。そのようなものを見出し、社会に広め、新たな天才を発掘してみたい、などと絵空事を思い描くことのできた本展覧会であった。

(あんまり書きたいことが書けなかったので、天才とはなにか的な話についてはまた書くかもしれない)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?