複数の異なる世界の見え方を軽やかに往来するスキル - 国際開発学会金沢大会の振り返り

1.日本の地方から国際開発を考える

久しぶりのnote記事になりました。今日は所属している国際開発学会の話。

先週末は国際開発学会の第32回全国大会が金沢にて開催されました。金沢はとっても好きなまちなので、なんとしてでも現地にて参加したかったのですが、コロナのためオンライン開催となりました。

近江町市場をぷらぷらしながら「年末年始は思い切ってカニ鍋とか食べちゃうのかしら」、なんて独り言をつぶやくまったりした時間は、次回までしばしのお預けとなりました。残念!

さて、今回の学会ホストである金沢大学の先生方が設定した大会テーマは、「おんぼらーっとしまっし。石川仕立ての創成と共生、そして開発」。

東京、大阪、名古屋と、大都市圏が拠点の会員が大多数というこの学会で、敢えて地方で学会を開催するいうことには色々な意図があります。ひとつには地方で孤立してしまっている会員に活躍してもらうという意味と、もうひとつは国内の地方から国際開発や国際協力の意味を考えるということ。今回の大会は後者の雰囲気に溢れた大会でした。

基調講演の動画は一般公開される予定ですので、ご関心のある方はぜひこちらから後日アクセスしてみて下さい。能登を舞台にした里山里海の保全に関する様々な取り組みを通じて「そもそも開発や豊かさって何?」という問いを追いかけてくれています。

前半は国際農業遺産の認証制度の話なのでちょっと堅い印象がありますが、後半は人材育成や研究者と地域の関わり合いのあり方など、けっこう馴染みやすい話題になっています。個人的には地域に「暮らす」研究者の役割みたいな話がそのまま今の自分のスタイルを確認することにつながって、とてもおもしろかったです。

2.地方と途上国の現場の新しいつながり

今回は、学会のなかで私が所属している地方展開委員会というグループが実施した「日本の地域から問い直す国際開発アジェンダ」というラウンドテーブルにて発表しました。この委員会の皆さんは、福岡、高知、岡山、岩手、秋田とそれぞれ地方に拠点を起きつつ、同時に国際開発分野に関わっている方々です。仕事的にも考え方的にも広く外に開けている人たち。いつもワイワイ楽しく打ち合わせをさせてもらっています。

国際開発学会の会員が、手弁当で実際に来て、特別授業をしてくれるという「国際開発学出前講座」という仕組みもスタートしていますので、学校関係者の皆さま、ご関心あればこちらもぜひ!

「国際協力」とか「国際開発」」と言うと、「途上国の貧しい人々を助ける」みたいなイメージが先行しがちかと思います。でも、この委員会ではちょっと別のニュアンスで使っています。

『途上国の人たちを助けるだけじゃなく、同時に相手側からも積極的に教えてもらったり、一緒に解決策を考えたり、そうして「学び合う仲間」として、国内地方と途上国の現場がつながっていける』そう考えています。

こことっても大事なところで、今回の企画セッションでは、「国際開発=途上国支援」と捉えている方々にむけて、このメッセージを理論と実践の両方から提示する、という野心的な目標を持っていました。

このあたり、「秋田を拠点にしている研究者(=私)が、なぜ南アフリカやザンビアのことをやっているのか(やる意義があるのか)」と問われたときに、アカデミックなカウンターパンチを繰り出すための理論武装の意味合いもあり、今回は私は気合が入っていました(笑)。

3.私が担当した発表について - 個々の地域が空間的にユニークな発展をしてきていると認めると、立ち現れるのは通域的に学び合う関係性

ではここからは、私の担当した発表について。

一番伝えたかったのは次のスライドで示していること。

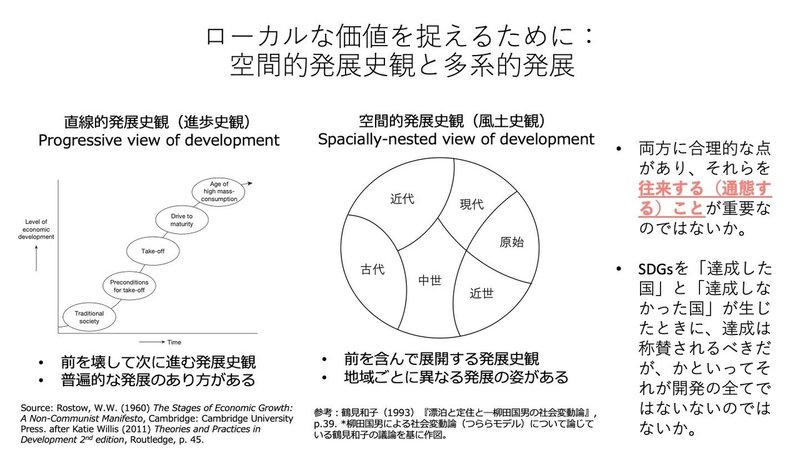

人新世と気候変動対策や脱成長などの議論など、ここ数年の間に随分と進んでいますが、1960年代に主流になった経済成長、インフラ、社会制度などの整備度合いを軸に「先進国」や「後進国」という名前をつくった直線的発展史観が、批判的に検討されてきています。

*Rostowが1960年に示した経済成長のステップがスライドの左側の図

つまり、ある画一的な「開発」というものがあって、それに照らして「進んでいる」とか「遅れている」とかいうように社会の発展や豊かさが決められるのではなくて、もっと国ごと、地域ごとに、ユニークな発展のあり方があるんじゃないか、という議論。社会の発展や豊かさって、複数あって、それらが同時に存在しているんじゃないかという、多系的・多元的な開発の世界観の話です。

と、ここまでの議論はいいんだけど、『でもそのオルタナティブとしての「多系的・多元的な開発」ってつまりどういうこと?』という問いに、開発学はまだ理論的な答えを出し切れていない。

『「低開発」という概念をつくって後進国というラベルをつくることによって、欧米が自然と先進国となり、世界全体を覇権する状況を作り出しているんだ。』というようなポスト開発論による開発の批判的な検討はされているのですが、その次に、実際に現場で手を動かすときに役立つ考え方が出てきていない(私個人の見解)。

そこで私が頼りにしているのが鶴見和子による柳田国男の社会変動論についての研究。「柳田国男ってあの民俗学の?」と思った方、するどいです。そう、あの民俗学の柳田国男です。

柳田は自身の民俗学的な調査を通じて、社会がつらら型に発展すると考えました。つららができるときは、最初に小さな氷ができて、そのまわりに水滴がついて凍り、さらに水滴がついて凍り、という手順を繰り返しながら徐々に大きくなっていきます。

これを比喩として、柳田は、社会は、原始から現代に至るまでのそれぞれの時代につくられた価値観や仕組みを空間的に取り込みながら、まるで入れ子細工のように発展してきているいくと考えました。

*つららだとわかりにくいので平面にしたのが、スライド右側の図

これは、x軸によって時間、y軸によって開発の度合いを取り、そこに単線的な発展を描いた進歩史観と異なり、それぞれの社会がある地理的な空間のなかでそれぞれの時代の営みを包摂しながら発展するという風土史観として描かれました。

このこと、秋田のような、四季毎の暮らしのあり方があるところにいると、ものすごく納得感があります。例えば春先、いつになったら山に入って山菜が取れるようになるのか、人々はソワソワしはじめます。ふきのとうが根雪を押し出すように芽吹き、しどけ、こごみ、タラの芽、わらび、などなど。それらが食卓に並ぶと「春の味がする」とか言いながら、ニコニコして過ごすわけです。

これ、狩猟採集の文化そのもので、同じことを私たちは縄文の時代からずーっと繰り返してきています。そうした様子を、スマホからFacebookに写真をアップしたり、山菜採りの様子をインスタライブしてみたりするわけです。これ、完全に現代の営み。

こうしてある地理的空間のなかでずっと昔から繰り返されてきたこと、大事にされてきたことを意識してみると、開発、ひいてはある社会が豊かな状態にあることが、決してx軸とy軸の関係でだけで説明できるものではない、ということが見えてきます。

ここでの「豊かな状態」って村とか集落とか、規模がそれほど大きくない、小さい範囲のなかでしか感じられないものでしょう。シューマッハーの『スモール・イズ・ビューティフル』という人間中心の経済の話がありますが、風土史観においてもその規模が小さいことによるスモール・イズ・ビューティフルってありますね。

農家レストランで食べたある日の私のランチ。山菜の天ぷらの写真を「春の味がだんだん分かってきた」なんてインスタにアップしたりしている。

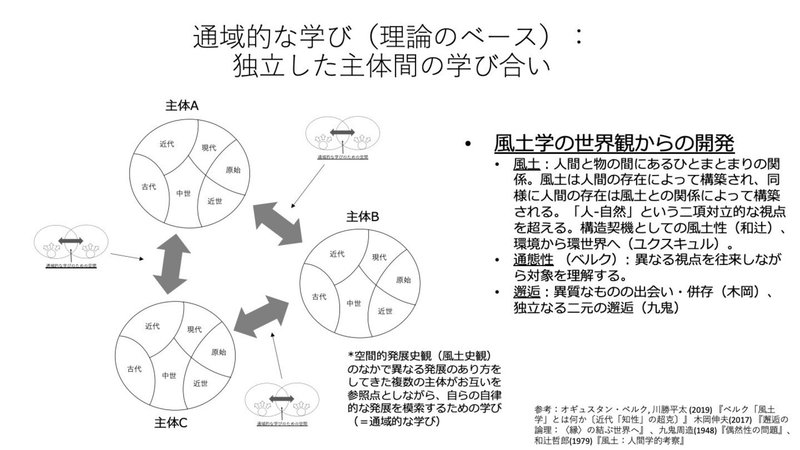

さて、そんなふうに個々の地域が空間的にユニークな発展をしてきていると認めると、どんな開発学の世界が見えてくるのか。それは、先に地方展開委員会を紹介するときに書いたとおり、『積極的に教えてもらったり、一緒に解決策を考えたりできるような、「学び合う仲間」として、国内地方と途上国の現場がつながっていける』という世界観。

つまり、下のスライドのような状況。

学会ということもあって、ここでは風土史観に根差した学び合いの方法論(=通域的な学び)として提案しつつ、理論のベースになった風土学や地理哲学の文献を付けています。狙いとしては、「自然の奥に人の暮らしがある」と言った柳田国男の視点で国内の地方と途上国の現場をつなぎ、往来して、お互いから学び合う関係性をつくるというコミュニティ開発の方法論の提案。

私の発表を聞いてくれた皆さんにどのくらい響いたのか、残念ながら感触はあまりつかめなかったのですが、今のところの私なりの「『オルタナティブとしての「多系的・多元的な開発」ってつまりどういうこと?』という問いに、開発学はまだ理論的な答えを出し切れていない」というリサーチ・ギャップへの答えです。

4.おわりに: 複数の異なる世界の見え方を往来する術を身に付けることが大事になる。

というわけで、今回の国際開発学会@金沢(残念だけどオンラインだった)で私が話したことは、直線的発展史観に基づいて長く構築されてきた「開発」の概念を、空間的発展史観に置き換えてみたとき、国際開発の現場と私たちがどういう関係性を持てるのか、ということでした。

人新世と気候変動、経済・教育格差の固定化、政治的意見の極化による社会の分断、などなど、人間社会にとって共通に驚異であり憂うことについては、やっぱり持続可能な開発目標(通称SDGs)のように国際的にゴール設定を合意して、どんどんできることをやっていかないといけない。

その過程は、多分に直線的発展史観の延長線上の考え方だけど、それでもやっぱりSDGsを達成した国や地域は称賛されるべきだし、消極的な国や地域は現状認識を改めて努力をしていく必要がある。

一方で、こうした国際的に決められたゴールだけである国や地域が「進んでいる」とか「遅れている」とジャッジされることには大きな抵抗感がある。直線的発展史観が取りこぼしてしまう、ローカルな価値観があり、そこを拾い上げてくれるのが、空間的発展史観(風土史観)なんじゃないか。

ならば、これまでの国際開発・国際協力のなかで主流の認識論だった直線的発展史観には、「得意なことと苦手なことがある」、と言えるのではないか。同時に空間的発展史観にも限界があって、それは、「議論するときのスケールがどうしても小さくなってしまう」、ということ。スケールが取れない分だけ、汎用性が低いということになる。

直線的発展史観と空間的発展史観。

どちらも補い合う存在と考えれば、すっきりします。

思考の出発点がまるで異なり、場面によっては矛盾したり、絶対的に対立したりするふたつの世界観ですが、これらのあいだを、まるでアドレスホッパーのように軽やかに行き来して、複数の異なる世界の見え方を使いこなす術が、これからの開発学分野の研究者や実践家の必須スキルとなる、そんな予感がしました。

私の金沢大会での発表の振り返りはここまで。

2023年6月の春季大会は、国際教養大学(秋田市)がホストする予定です。

さて、どんな大会テーマにしようか。

*今日のサムネの画像は、南アフリカフリーステート州クワァクワァでのフィールドワークでのワンシーン。レソト王国にルーツを持つ、ソト語を話すソト族の人たちが住むクワァクワァ地域、ここでは近代的な行政区単位での行政の他に、伝統的なソト族の長による自治が存在している。現在ではすっかり形骸化していると地域の若者は言うけれど、それでも地域の人々から尊敬を集める存在でもある。伝統的な自治組織なので大抵の長は男性だが、この日はレソト王国の王室にルーツがあるというローヤルファミリーのお姉さんに会えた。案内人が言うには「この地域で何かやるときにははじめに挨拶に言って許可を得ないといけない」ということだったが、この挨拶の前々日くらいから私たちのチームはすでにクワァクワァのあちこちで起業家へのインタビューをはじめていた。later than never(遅くなるほうがしないことよりまし)ということで、この地域の王様のお姉さんにご挨拶。「日本と言う国から来ました、研究者のクドウです。」と挨拶しておきました。王妃は占いが得意でクワァクワァの人々に慕われた存在でしたが、残念なことにこの挨拶の2年後に病気で亡くなってしまいました。握手のタイミングで、このあとずっと私がクワァクワァに通うことになる、そんなことを読み取られた気がしたシーンの一枚です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?